Открытие: 15.11.2017

Обновление: 05.03.2024

Роман

Тименчик

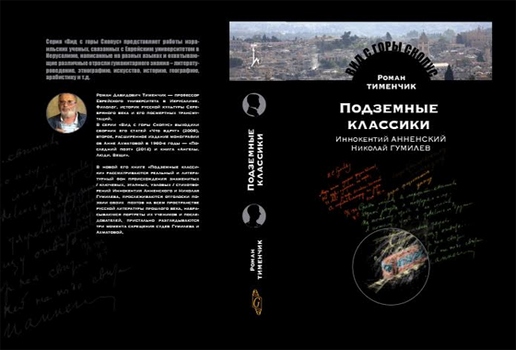

Подземные классики:

Иннокентий Анненский. Николай Гумилев

![]()

Источник текста: Роман Тименчик. Подземные классики: Иннокентий Анненский. Николай Гумилев. М.: Мосты культуры; Иерусалим: Гешарим, 2017. - 776 с.

Цифровая копия книги в библиотеке "ImWerden".

В книге рассматриваются эпизоды биографии и творчества двух выдающихся русских поэтов начала XX века, для многих русских читателей явившихся самыми главными поэтами эпохи, и об этом их посмертном бытии в прошлом веке рассказывают отдельные очерки. В книгу входят и страницы жизни ученицы Иннокентия Анненского и спутницы Николая Гумилева - Анны Ахматовой. Присутствие этих трех поэтов окрасило картину всей русской поэзии на долгое время, и отголоскам их слова уделено первоочередное место в сборнике статей, писавшихся на протяжении четырех десятилетий.

На обложке рисунок Сусанны Чернобровой 'Трамвай', инскрипт И. Анненского Н. Гумилеву на книге 'Тихие песни' и автограф стихотворения И. Анненского 'Среди миров...'*.

* Не сказано о подписи на фотографии, подаренной пасынку, - "дарю физиономию унылу". И по традиции названа ТП, а не КО.

![]()

Содержание

Вместо аннотации 5 фрагменты ниже

ИННОКЕНТИЙ АННЕНСКИЙ

Старые эстонки 29

Трилистник юбилейный с субботним приложением 38

Устрицы Ахматовой и Анненского 65

К истории культа Анненского 77

АННЕНСКИЙ И ГУМИЛЕВ

Анненский и Гумилев 257

НИКОЛАЙ ГУМИЛЕВ

К биографии Гумилева

I (в соавторстве с К. Азадовским) 383

II 323

III 343

Заблудившиеся трамваи 361

Около акмеизма 427

Скандалы Гумилева 477

Об одном источнике "Крокодила" 525

Читатели Гумилева 538

АХМАТОВА И ГУМИЛЕВ

"Остров искусства". Биографическая новелла в документах 649

Из почты Гумилева: два письма Анны Ахматовой 683

Храм премудрости Бога: стихотворение "Широко распахнуты ворота..." 702

Именной указатель 739

![]()

Вместо аннотации

фрагменты

11

Они <читатели> могут даже не читать стихотворения, а слышать его в виде песни, как множество людей знало романс на стихи Анненского (Среди миров в мерцании светил одной звезды я повторяю имя┘), почти всегда не зная имени автора, часто считая автором исполнявшего этот романс на свою музыку Вертинского. Этот текст прошел все мыслимые этапы фольклоризации. В 1920-х бытовал эстрадный вариант: комбинация в одной песне второй строфы 'Одной звезды' (так что для слушателя это была не звезда, а какая-то дама, у которой молят ответа) и прощального письма Вертинского по Есенину ('До свиданья, друг мой, до свиданья, Мне так трудно жить среди людей: Каждый шаг мой стерегут страданья. В этой жизни счастья нет нигде').

12

А момента, когда у пишущего это вступление возникло притяжение к имени Анненского, он вспомнить не может. Вероятно, сначала встретилась интригующая неизвестно-

13

стью первого члена триады строка в любимом чтении школьных лет - первом томе красного собрания Маяковского: 'Не высидел дома - Анненский, Тютчев, Фет'. А потом скорее всего вспышка ангажированности пришла через пародию. В зачитанной до дыр журнальной публикации эренбурговских 'Людей. Годов. Жизни' молодой поэт В. О. Стенич печально зубоскалил, его шутливая пародия на Анненского:

Бывают такие миги,

Когда не жаль и малых овец.

Об этом писала в поваренной книге

Елена Молоховец.

Через двадцать лет этот момент срифмовался с мизансценой, когда в очередной приход в гости ко Льву Владимировичу Горнунгу, которого я расспрашивал о культе Анненского в Москве 1920-х, он торжественно вручил мне пачку синеватых финских открыток начала прошлого века, изображающих водопад Валлен-Коски. Он в молодости накупил их для раздачи поклонникам поэта, и вот теперь передавал эти неликвиды мне.

![]()

Сергей Шиндин

Небесные классики

Рецензия на кн.:

Роман Тименчик. Подземные классики: Иннокентий Анненский. Николай

Гумилев. -

М.: Мосты культуры; Иерусалим: Гешарим, 2017. - 776 с.

Источник текста:

"Журнальный зал",

http://magazines.russ.ru/volga/2017/9-10/nebesnye-klassiki.html

'Волга'. 2017, ? 9-10.

Некоторая парадоксальность того, как названо это издание, на чем запнется, наверное, едва ли не каждый, к нему обратившийся, объясняется самим автором, и для читателя с многолетним опытом общения в последней трети ХХ века с русской литературой его первой трети не потребует никаких комментариев: 'Оба заглавных героя этой книги провели значительную часть своей посмертной жизни в статусе 'подземных классиков', как любили выражаться столетье с лишним, не вчера' (С. 5). Имена и, соответственно, творчество Иннокентия Анненского и Николая Гумилева еще чуть больше четверти века тому назад звучали в научной и читательской среде настолько приглушенно, что были едва слышимы. И, к сожалению, приходится констатировать, что за прошедшее с тех пор время эти авторы, став узнаваемыми самой широкой и разнообразной аудиторией, не стали намного ближе в понимании исключительности своего поэтического дарования.

Эту уже не сознательно сохраняемую в истории русской литературы лакуну, а объективно сформировавшуюся и поддерживаемую в силу известного непрофессионализма и некомпетентности определенной части литературоведов и преподавателей вузов потерю во многом восполнит книга Романа Тименчика 'Подземные классики'. Структурно образованный из публиковавшихся в 1980-х - 2000-х годах в российских и зарубежных изданиях статей (расширенных и переработанных для данного издания), сборник имеет не только двух 'главных героев', но и отчетливый сюжет, а точнее - фабулу, лежащую в реальной биографии этих поэтов. Как хорошо известно, повороты их судеб сложились таким образом, что Анненский был гимназическим учителем Гумилева, который, в свою очередь, как Вергилий для Данте, стал его проводником в мир современной поэзии, при этом во многом следуя за ним в собственном творчестве. Такой привлекательный с точки зрения среднестатистического читателя сюжет мог бы явиться основой не для одной научно-популярной монографии, но в данном случае речь о подобном, разумеется, не идет, поскольку автор ставит перед собой собственно исследовательские задачи. Именно вследствие этого применительно к рецензируемому изданию более уместным и обоснованным представляется сосредоточить внимание не столько на традиционном перечислении заглавий составляющих его публикаций и кратком пересказе их содержания, сколько на том методе исследования, которым воспользовался автор и который никак нельзя назвать широко распространенным в современной отечественной филологии и в зарубежной славистике.

Так, монографическую по тематике и объему статью (а по сути, 'книгу в книге') 'К истории культа Анненского' (С. 77-284) открывает следующее теоретическое положение: 'Корректное историко-литературное описание поэтики каждого из выдающихся представителей русской поэзии эпохи символизма / постсимволизма требует анализа путей и специфики читательского восприятия их творчества в пору первоначального бытования. Изучение читателя, как и традиционная реконструкция литературного процесса, должно начинаться с выделения 'школ' и 'направлений'. <┘> - Русская культура начала прошлого века предоставила весьма рельефный материал для изучения читательского самосознания. Пути и формы восприятия поэтики великих современников обильно отражены массовой стихотворческой продукцией' (С. 77). Обоснование подобной точки зрения содержится в обширном введении ('жанровая' принадлежность которого, определенная автором, - 'Вместо аннотации' - представляется весьма условной): 'Рабочая метафора Б. В. Томашевского о школах читателей, минуя трюизм о том, что история литературы состоит из истории читателей в той же мере, как и история писателей, точнее говоря - из истории диалога говоривших и слушавших, ставит следом за собой вопрос: как изучать исторического читателя, того, к которому адресовались поэты' (С. 5). Исходя из этого, исследователь закономерно приходит к тому выводу, который становится главной мотивацией присутствия тех или иных прежних его публикаций в данном сборнике: 'Из симметрии и изоморфности истории писателей и истории читателей вытекает, что занятия второй не менее, а, пожалуй, и более трудоемки, чем занятия традиционной историей литературы. - Анализ коллективного текста читательской рецепции начинается с выяснения, кто были вкладчики этого текста, где и с кем они получили свое литературное воспитание, кто повлиял на становление их первоначального кода чтения <┘>. - О литературе на фоне литературного бытия и рассказывают статьи, собранные в этой книге' (С. 21-22).

Актуализация 'практического' исследовательского интереса к собственно читательскому восприятию вполне логична и исходит из предшествовавшего ей опыта интертекстуального анализа творчества поэтов-акмеистов. Об этой важнейшей, если не основополагающей особенности их поэтики много раньше автор писал: 'Преимущественная ориентация языка акмеизма на ранее существовавшие тексты <┘> вызвана установкой текста на самопознание, поисками мотивировки на его право на существование, привлечением аргументов его поэтической 'правоты'. <┘> Такой статус текста как форсированно ограниченного пространства, в котором конкурирует множество культурных возможностей (и при этом 'обозревается' сам этот текст), соответствует идеалу авторской позиции как арбитрской, вынесенной за пределы текста культурной и языковой традиции <┘>. В этом смысле все стихи акмеистов могли бы быть озаглавлены как 'Тайны ремесла' или 'Стихи о русской поэзии', как соответствующие циклы у Ахматовой и Мандельштама. Текст в тексте у акмеистов есть одновременно повествование о событиях и повествование о повествовании в сопоставлении с другими текстами, т.е. сбалансированное соотношение собственно текстового, метатекстового и 'цитатного' аспектов'[1]. Но по отношению к акмеистической традиции ситуация, рассматриваемая в настоящем издании, оказывается 'зеркальной', обратимой: в ней уже тексты самих поэтов, ориентированных на интертекстуальный тип письма, выступают как художественные и культурные прецеденты, становящиеся явными или скрытыми, прямыми или косвенными интекстами - импульсом и основой для продолжения формировавшейся ими поэтической традиции. Именно в такой историко-литературной перспективе в книге рассматривается поэтическое наследие Анненского и Гумилева.

Первую часть сборника - 'Иннокентий Анненский и его читатели' - открывает небольшая заметка 'Старые эстонки' об одноименном стихотворении Анненского, подзаголовок которого - 'Из стихов кошмарной совести' - говорит сам за себя. Не менее выразителен и вывод, к которому приходит комментатор этого текста: 'Ахматова в 1945 году писала об Иннокентии Анненском: 'Он был преддверьем, предзнаменованьем┘' - В черновике за этим следовала еще одна строка, которую она не могла бы предложить в печать, - 'Всего, что с нами позже совершилось'' (С. 36). Более обстоятельна статья 'Трилистник юбилейный с субботним приложением'; она состоит из трех частей, повествующих, соответственно, о периферийной (если не сказать маргинальной) фигуре русского символизма поэте Петре Потемкине и его небольшой мемуарной заметке об Александре Блоке, опубликованной в 1924 году в Праге, о стихотворении Анненского 'День ранний и молочно-парный┘' 1909 года, которое комментатор характеризует как 'одно из самых загадочных и мучительных' и для которого предлагает ряд интертекстуальных коннотаций, и об обращенном к Ахматовой известном стихотворении Иосифа Бродского 'Закричат и захлопочут петухи┘' 1962 года, интерпретация некоторых фрагментов которого основывается на 'автокомментарии' самого поэта. В качестве небольшого приложения к этому 'трилистнику' выступает заметка о фильме Александра Германа 'Хрусталев, машину!', определяемом автором как 'самое значительное произведение искусства, созданное в конце прошлого века в России' (С. 51). Вторая статья раздела - 'Устрицы Ахматовой и Анненского' - посвящена интертекстуальному комментарию вызвавших широкий читательский резонанс ахматовских строк: 'Свежо и остро пахли морем / На блюде устрицы в саду', - которые обнаруживают параллели и с творчеством Анненского.

В следующем далее исследовании реконструируется становление и развитие в литературной среде 1910-х годов уже упоминавшегося 'культа' старшего поэта: 'Движение 'поэтов - читателей Анненского', ориентировавшееся на выявление и привлечение 'избранных', предполагало их самоидентификацию - посвящения, эпиграфы, цитатность заглавий, отсылочные реминисценции и т.п. Поэтому оно поддается локализации легче других. <┘> - Поэтическое творчество Анненского при жизни его было известно сравнительно узкому кругу лиц: домочадцам, некоторым, возможно, из гимназических учеников <┘>, ряду знакомых, в последний год - группе литераторов, объединившихся вокруг журнала 'Аполлон'' (С. 78). Но автор не ограничивает рассматриваемую топографию 'культа' поэта только Петербургом, а максимально расширяет ее до границ реального бытования: 'В период между двумя войнами поклонение Анненскому имело все основания для того, чтобы его эзотеричность усиливалась. Исчезновение пусть дискретной по зданию, но все же единой в своей разрозненности читательской среды усиливало самоощущение изолированности, 'островности' читательских содружеств как в условиях эмиграции, так и среди одиночных подданных нового режима, которых можно было отнести к 'внутренней эмиграции' или к эстетической оппозиции. - В первую послереволюционную пору культ покойного поэта испытал явное территориальное расширение, отчасти стимулированное перемещением носителей литературных мод из двух столиц на юг России' (С. 130). И далее автор восстанавливает следы рассматриваемого им почитания Анненского в краткой форме - в Киеве и Одессе, и в исчерпывающей - в Москве, в результате чего без самостоятельного описания остается только поэтический локус русского зарубежья, но и он упоминается эпизодически [2].

Статья 'Анненский и Гумилев', выступающая связующим звеном между двумя частями книги, не касается личных отношений двух поэтов, а посвящена ситуации вокруг известного эпизода, ставшего своеобразным началом истории акмеизма в русской литературе: '13 апреля 1911 года в Обществе ревнителей художественного слова Гумилев прочел стихотворение 'Блудный сын' и был резко раскритикован Вячеславом Ивановым. Ахматова называла 'Блудного сына' акмеистической вещью Гумилева, а почти скандальное обсуждение в Академии Стиха считала первым толчком к разрыву Гумилева с 'Башней' и к созданию Цеха поэтов' (С. 257). Интертекстуальный 'ореол' этого события, связанный в гумилевской поэзии с именем Анненского, и реконструирует автор.

Второй раздел - 'Николай Гумилев и его читатели' - открывается обширной публикацией 'К биографии Гумилева', в свою очередь, распадающейся на три составляющих. Первая из них основывается на дневниках и архивных материалах Фридриха Фидлера - педагога, переводчика, собирателя частного 'литературного музея', знакомого с младшим современником с 1890-х годов, - и восстанавливает эпизоды эпизодического участия Гумилева в деятельности кружка поэтов и поэтесс 'Вечера Случевского'. Во второй объектом анализа становятся воспоминания Натальи Потресовой-Яблоновской, в эмиграции скрывшейся за псевдонимом 'Н.Д.' и оставившей в мемуарной заметке 'Встреча с Гумилевым', согласно точке зрения комментатора, более чем недостоверные свидетельства о поэте. Третья часть начинается с авторского утверждения: 'К коллекции русских вралей прошлого века <┘> следует прибавить производителя очередного недостоверного источника. А именно: М. Суганова-Талызина, автора статьи 'Н. С. Гумилев (Некоторые опубликованные материалы)', к счастью для историко-литературной науки не попавшей в силу раритетности издания под горячую руку популяризаторов' (С. 343). Безусловное подтверждение сказанного содержится на последующих страницах.

Статья 'Заблудившиеся трамваи' посвящена рассмотрению образа трамвая не только в качестве центрального содержательного элемента самого известного стихотворения Гумилева, но и как компонента широкой литературной перспективы, в том числе и западноевропейской, - от Гилберта Честертона до Михаила Булгакова; при этом без внимания не остаются и многочисленные интертекстуальные коннотации (вряд ли случайно объем примечаний к данному тексту в полтора раза превосходит его собственный размер). Разнообразные персонажи - в большинстве своем читатели Гумилева и сами же поэты, от известных до совершенно маргинальных, - представлены в следующих далее материалах 'Около акмеизма' и 'Читатели Гумилева', где речь идет, по сути, о явлении, аналогичном 'культу' Анненского, но уже направленном непосредственно на фигуру младшего поэта. Статья 'Скандалы Гумилева' названием говорит сама за себя и содержит описание нескольких конфликтных ситуаций, связанных с личностью поэта и относящихся к пространству его литературной биографии.

Неожиданной на первый взгляд кажется в сборнике заметка о гипотетических параллелях, обнаруживаемых со сказкой Корнея Чуковского 'Крокодил' в гумилевской поэме 'Мик', но сопоставление это дается автором на самом широком историко-литературном фоне. Ярчайшим его примером становится публикуемый 'полушутливый крокодилологиический этюд Бориса Эйхенбаума' 'Крокодил в литературе (Совершенно серьезное исследование)', 'предназначавшийся для журнала 'Петербург', редактировавшегося Виктором Шкловским и печатавшегося Юрием Тыняновым <┘>). <┘> Этот веселый номер, как это порой бывало в истории русской филологии, на десятилетия опережал опыты 'серьезной' культурной истории. Эйхенбаумовскому пустячку предстояло оставаться ненапечатанным из-за закрытия журнала. <┘>. Этот этюд - ровесник казни Гумилева' (С. 527). Еще интереснее кажется утверждение автора о том, что 'можно предположить и прямое, шутливо-пародийное соотнесение 'Крокодила' с 'Миком', тем более что 'Мик' оказался в поле редакторских интересов Чуковского: судя по корректурным гранкам 'Мика' со штемпелями издательства 'А. Ф. Маркс' - '10 февр. 1917', 'Нива' - и припиской '? 4. Для детей', <┘> эта поэма предполагалась к печатанию в журнале 'Для детей', инициатором которого был Чуковский и в котором тогда же печатался с продолжениями 'Крокодил'' (С. 534-535) [3].

Завершает издание раздел 'Ахматова & Гумилев', состоящий из двух заметок, посвященных рассмотрению киевского топоса во взаимоотношениях двух поэтов в различные периоды их жизни и в самых разных ситуациях.

Возвращаясь к заглавию более чем кратко рассмотренного издания, нельзя не высказать предположения о том, что в именовании книги Романа Тименчика изначально заложен сознательный оксюморон. Имена Анненского и Гумилева, к счастью, давно уже нельзя относить к числу намеренно замалчиваемых или сознательно исключаемых из литературной традиции, как невозможно говорить об их сегодняшнем пребывании в статусе 'подземных классиков'. Неизбежные ассоциации в такой ситуации возникают с фигурой одного из 'краеугольных камней' акмеизма - Франсуа Вийона, по метафорическому определению Мандельштама из 'классика' подземного давно ставшего небесным:

Он разбойник небесного клира,

Рядом с ним не зазорно сидеть -

И пред самой кончиною мира

Будут жаворонки звенеть...

Вряд ли история какой-то еще литературы оставляла столько претендентов

на подобную перемену статуса, как русская в ХХ веке, усугубляя ситуацию

фактом трагической смерти авторов [4]. А значит, читателям и

филологам-литературоведам можно ждать появления новых небесных

классиков, водителем которых станет Роман Тименчик┘

[1] Тименчик Р. Д. Текст в тексте у акмеистов // Ученые записки

Тартуского государственного университета. Вып. 567: Труды по знаковым

системам'. Вып. XIV: Текст в тексте. 1981. С.65-66. Дополнительную

ценность публикации исследований одного из основоположников и самых

последовательных сторонников метода интертекстуального анализа придает

тот факт, что за последние четверть века в отечественной филологической

науке (прежде всего, - в мандельштамоведении) данная методология была

доведена до полного абсурда. Бесконечный, как количество знаков после

запятой в числе π, сонм ее сторонников в своих штудиях исходил и

продолжает исходить (часто даже не зная этого) лишь из данной Кириллом

Тарановским дефиниции подтекста: 'Если определить контекст как группу

текстов, содержащих один и тот же или похожий образ, подтекст можно

формулировать как уже существующий текст, отраженный в последующем,

новом тексте', - совершенно игнорируя предложенную ученым типологию,

содержащую указание на необходимость дополнительных мотиваций: 'Есть

четыре вида подтекстов: (1) текст, служащий простым толчком к созданию

какого-нибудь нового образа; (2) 'заимствование по ритму и звучанию'

(повторение какой-нибудь ритмической фигуры и некоторых звуков,

содержащихся в ней); (3) текст, поддерживающий или раскрывающий

поэтическую посылку последующего текста; (4) текст, являющийся толчком к

поэтической полемике' (Тарановский К. Очерки о поэзии О. Мандельштама //

Тарановский К. О поэзии и поэтике. - М.: Языки русской культуры, 2000.

С. 31, 32). Иначе говоря, для выявления подтекста многим интерпретаторам

достаточно одного лишь внешнего сходства фрагментов двух текстов (не

всегда даже лексического), при этом биографический, содержательный

(семантический) и формальный аспекты нередко остаются за границами

рассмотрения, то есть за интертекстуальную модель выдаются широко

распространенные случаи типологической близости, в чем никак нельзя

упрекнуть автора рецензируемого издания.

[2] В частности, об одном из его наиболее заметных представителей применительно к петербургскому периоду сказано: 'связал на всю жизнь свою литературную деятельность с охраной поэтического наследия Анненского эпизодический участник Первого Цеха поэтов (1914) и один из инициаторов Второго (1916) Георгий Адамович', который 'стал главным пропагандистом Анненского в эмиграции' (С. 125). Ему принадлежит и одна из самых ярких и выразительных характеристик старшего поэта, данная в статье к пятнадцатилетию со дня его смерти (Звено. 1924. 28 июля): 'Эпоха 'ликвидации' девятнадцатого века - то, что на обывательском языке называется декадентством, - не имела более чистого выражения, чем Анненский. <┘> Все молчаливо, но с глубоким убеждением, согласились, что после Тютчева у нас не было ничего прекраснее и значительнее. Любимейшие из русских символистов, Сологуб и Блок, как-то померкли перед ним, уступили ему первое место' (цит. по: Крейд В. Комментарии // Воспоминания о серебряном веке / Сост. и коммент. В. Крейд. - М.: Республика, 1993. С. 490).

[3] Примечательные параллели возникают в связи с данной 'зоологической парадигмой' в более поздний период. Как известно, летом 1931 года Надежда Мандельштам устроилась на службу в газету 'За коммунистическое просвещение'. Эмма Гернштейн вспоминала об этом эпизоде: 'Эта работа, в сущности, очень ей подходила. <┘> Я ходила туда вместе с ней и видела, как сотрудницы слушали ее, развесив уши. Они заказали ей статью о детской литературе, и она написала хлесткий критический разбор книжек Корнея Чуковского. Она утверждала, что это эпигонские стихи, и демонстрировала литературные источники, из которых он, по ее мнению, заимствовал ритм, рифмы и интонацию 'Крокодила'. Статья была выслушана с почтительным восторгом, однако напечатана не была' ((Герштейн Э. Мемуары. - СПб., ИНАПРЕСС, 1998. С. 24). В таком контексте соответствующим образом может быть интерпретирован тот факт, что 5.12.1919 Мандельштам писал из Феодосии в Киев своей новой знакомой и будущей спутнице жизни, причем в исключительно эмоциональной манере (с несвойственным для него удвоением восклицательного знака в конце фразы): 'В городе есть один экземпляр 'Крокодила'!!' (Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем: В 3 т. Т. 1: Стихотворения / Сост., подгот. текста и коммент. А. Г. Меца. - М.: Прогресс-Плеяда, 2009. С. 375). В комментарии к этому письму при последней публикации Александр Мец безо всякой мотивации высказал предположение о том, что в данном фрагменте 'речь идет о 'поэме для детей' К. Чуковского, вышедшей в Петрограде в 1919 г.' (С. 750), - с чем, очевидно, необходимо теперь согласиться (и против чего ранее легкомысленно возражал автор этих строк; см.: Шиндин С. Габриэль Гершенкройн. Штрихи к портрету. Часть II // Новый Журнал. 2016. Кн. 285. С. 282, прим. 25). Присутствие в сказке Чуковского подтекстов из поэмы Гумилева одновременно объясняет и мандельштамовский интерес к ней, и 'текстологическую неприязнь' Надежды Мандельштам, которая могла знать 'цитатную природу' 'Крокодила' со слов своего спутника жизни. Сам интертекстуальный механизм создания поэмы еще в начале 1980-х годов был более чем убедительно реконструирован автором его сопоставления с поэмой Гумилева: 'Корней Иванович вез в поезде больного сына и, чтобы успокоить малыша, стал сочинять вслух какую-то стихотворную историю, подлаживаясь к ритмическому перестуку колес. Куда заведет сюжет, он не знал, главное было - не ослаблять ритмического напора. <┘> Итак, петь еще надо долго, а хрестоматийные образы уже иссякли. Существует только ритмический импульс, каркас метра. И тут выручает услужливая память: подсовывает полузабытые строчки классиков, вовсе к детям не обращенные, обрывки застрявших в ушах невзыскательных песенок, какие-то уже совсем не идущие к делу терминологические конструкции и обломки канцелярских клише или, наоборот, всегда пригодные цепочки экзотических имен и названий. <┘> (Тименчик Р. Четыре урока рижской 'Чукоккалы' // Театр. Школа. Жизнь. Вып. IX. - М., 1986. С. 81-82)' (С. 535-536).

[4] Если для Гумилева это, то в отношении Анненского наиболее употребительны 'бытовые' версии, связанные с его кардиологическим заболеванием, тогда как в реальности речь, вероятно, должна идти прежде всего о 'литературных' причинах: 'чрезвычайное перенапряжение вкупе с болезненными переживаниями, вызванными намеченной отставкой, невыполненными обязательствами руководства 'Аполлона' (снятие подборки его стихотворений), отсутствием полного взаимопонимания с теми, в ком он хотел встретить единомышленников, привели к резкому обострению постоянной сердечной болезни, и он скоропостижно скончался в подъезде Царскосельского (ныне Витебского) вокзала' (Тименчик Р. Д., Черный К. М. Анненский И. Ф. // // Русские писатели. 1800-1917: Биографический словарь. Т. 1: А - Г / Гл. ред. П. А. Николаев. М.: Советская энциклопедия, 1989. С. 87, стб. 1); ср. практически кальку приведенной цитаты: Федоров В. С. Анненский И. Ф. // Русская литература ХХ века. Прозаики, поэты, драматурги. Биобиблиографический словарь: В 3 т. Т. 1: А - Ж / Под ред. Н. Н. Скатова. - М.: ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2005. С. 90-91. Судя по записи в дневнике Павла Лукницкого от 17.12.1925, совершенно безапелляционно было о случившемся ахматовское суждение: 'Письмо от 12 ноября <1909 года. - С. Ш. > - последнее письмо Маковскому о том, что стихи не приняты, очень обыкновенное и т. д. Стихотворение 'Моя тоска' - 12 ноября. Очень страшно┘ По-видимому, отослал письмо и потом написал стихи┘ <┘> Убили Анненского - письмо Анненского к Маковскому, письмо в Аполлоне' (Лукницкий П. Н. Acumiana: Встречи с Анной Ахматовой. Том I: 1924-1925. Paris: YMCA-PRESS, 1991. С. 306-307). Трудно предположить, что подобное видение причин трагической смерти Анненского сложилось у Ахматовой намного позже происшедшего и что оно не было известно ее собеседникам по 'Цеху поэтов'; более того, гипотетически нельзя исключать и тот факт, что Ахматова могла пересказать Лукницкому 'коллективную', 'цеховую' версию случившегося.

![]()