|

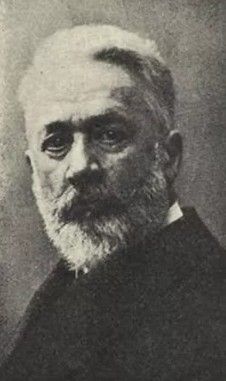

Степан

Осипович

ЦЫБУЛЬСКИЙ

(Stefan

Cibulski)

(20

июня (ст.) 1858 - 21

февраля 1937)

Филолог-классик,

педагог, издатель, преподаватель древних языков

Николаевской гимназии (1890-1902). Филолог-классик,

педагог, издатель, преподаватель древних языков

Николаевской гимназии (1890-1902).

Подробнее:

Татьяна Бровкина. Преподаватели

Императорской Николаевской Царскосельской гимназии (1870-1918).

СПб.: Страта, 2020. С. 128-138.

Червяков А. И. Прим. 5 к

письму Анненского к А. В. Бородиной от 29.11.1899 // Письма

I. С. 243-246.

Музей Николаевской

царскосельской гимназии

Впервые

Анненский написал о труде Цыбульского в

отклике на издание:

Гомер.

III

песнь Илиады / Объяснил

С. О.

Цыбульский. СПб.,

1890. (Иллюстрированное собрание греческих и римских классиков с

объяснительными примечаниями под редакцией Л. Георгиевского и С. Манштейна).

//

Филологическое обозрение. 1892. Т. II. Паг. 1. С.

223.

[495]

Анненский положительно

и вместе с тем критически отметил статью Цыбульского 'Музыка и пение в гимназиях' в своём

2-м педагогическом письме, с.

71-72.

Анненский

посвятил Цыбульскому отдельный оттиск перевода трагедии Еврипида

"Ифигения-жертва":

Ифигения-жертва, трагедия

Еврипида.

Перевёл с

греческого стихами и снабдил

послесловием 'Посмертная Ифигения

Еврипида'

Иннокентий Анненский.

Перевод посвящается Ст. Ос. Цыбульскому.

<в журнальной

публикации (ЖМНП) посвящения нет>

СПб.: Тип. В. С. Балашева и К°, 1898. 94 с. (Извлечено

из ЖМНП за 1898 г.).

[36]

А. И. Червяков, Письма

I, с. 220:

С февраля того же 1909 г.

началась и гимназическая "жизнь" "Ифигении в Авлиде" в "отличном

переводе И. Ф. Анненского": ее фрагменты в сопровождении музыки Г. И.

Новальсетти, служившего в свое время капельмейстером Лейб-Гвардии

Егерского полка (см.:

Новальсетти Г. Музыка

к отрывку из Ифигении в Авлиде в переводе И. Ф. Анненского

PDF 1,2

MB // Гермес.

1909. Т. IV. ? 8 (34). 15 апр. С. 312-315;

? 9 (35). 1 мая. C. 337-339;

? 10 (36). 15 мая. С. 371), были представлены воспитанниками гимназии

при римско-католической церкви Св. Екатерины, которой заведовал С. О.

Цыбульский (см.:

Виноградов Ф. А. [Без

назв. в разделе "Хроника"] // Гермес. 1909. Т. IV.

? 5 (31). 1 марта. С. 163. Подпись: Ф. В.;

[Без назв. в

разделе "Хроника"] // Гермес. 1909. Т. IV. ? 8 (34).

15 апреля. С. 312. Без подписи).

Скорее

всего, автор этого сообщения Цыбульский:

"В ? 5(31) Гермеса была помещена заметка

Ф. А. Виноградова о представлении Ифигении Еврипида (в русском

переводе И. Ф. Анненского) учениками гимназии при р.-к. церкви св.

Екатерины 22 февраля с. г., с музыкою Г. Новальсетти. В настоящем

номере даем фотографию одной сцены, снятой во время репетиции "Ифигении"

в гимназии, и отрывок из музыки Г. И. Новальсетти".

Вопрос музыки к этой

трагедии поднимался в журнале и позже (см. ниже): 1909.

Цыбульским - Т. V. ? 16 (42). 15 окт. С. 498-499;

Виноградовым - 1910. Т. VI. ? 7 (53). 1 апр. С. 203; Цыбульским

в ответ на вопрос - 1912. Т. XI. ? 13 (46). 1

сентября. С. 346.

См. также:

Виноградов Ф. Концерт

античной греко-римской музыки, состоявшийся 14-го марта с. г. // Гермес.

1910. Т. VI. ? 7 (53). 1 апр. С. 203;

В отчёте сказано:

"...музыка в соединении с драмой

представлена была отрывком из "Ифигении в Авлиде" Еврипида в

пер. покойного И. Ф. Анненского.

<...>

Исполнители отрывка из трагедии

были хорошо загримированы и

красиво одеты в античные (принадлежащие гимназии) костюмы.

Особенно выделялись уч. Лещинский и уч. Заяц, которые

провели роли Ахилла с естественным драматизмом. С

настроением пьесы гармонировал минорный тон музыкальных

сопровождений, составленных бывшим преподавателем пения той

же гимназии Г. И. Новальсетти".

Ф. С. "Ифигения в Авлиде" в

большом зале Консерватории // Гермес. 1913. Т. XII. ? 3 (109). 1 февр.

С. 69; Античный вечер // Гермес. 1917. Т. XX. ? 8 (194). 15 апр. С. 158.

Без подписи.

Фамилия Новальсетти отсутствует в 3-м томе советской музыкальной

энциклопедии в 6 томах (гл. ред.

Ю. В. Келдыш;

М.: "Советская энциклопедия", 1978).

В 1919 г. Цыбульский

вновь поставил и организовал два спектакля "Ифигении в Авлиде", в

которых приняли участие бывшие преподаватели, ученики и ученицы

гимназий при церкви Св. Екатерины. Была использована и музыка

Новальсетти. См. сообщение

в: БИРЮЧ Петроградских Государственных

театров. 1919. Сб. I. С. 168-169.

В 1906 г. существовавшее

при римско-католической церкви Св. Екатерины Петербурга училище было

преобразовано и стало называться "Частная мужская гимназия с правами

для учащихся римско-католической церкви Св. Екатерины". Первые

выпускники вышли из нее в 1910 г. При этой же церкви существовала и

женская гимназия. Большинство учащихся были поляками. Учебное

заведение содержалось на средства прихода Св. Екатерины. Окончившие

гимназию получали аттестаты с правами правительственных учебных

заведений. С 1907 г. и до закрытия в 1918 г. заведующим мужской

гимназией и одновременно преподавателем латинского и греческого

языков и психологии был Цыбульский, ранее

преподававший в Николаевской гимназии Царского Села. При нём развивалась дидактика,

использовались различные наглядные пособия, в том числе собственного

изготовления Как и в женской школе,

устраивались спектакли, танцевальные вечера и празднества, были

организованы хор и оркестр.

"Гермес".

Научно-популярный вестник античного

мира.

Цыбульский был основателем и

соредактором (с. А. И. Малеиным) журнала. В нём Анненский опубликовал:

Афинский

национализм и зарождение идеи мирового гражданства.

PDF

// 1907. Т. III. ? 1. 1 окт. С. 21-25;

? 2. 15 окт. С. 50-52.

[690]

Античный миф в современной

французской поэзии.

PDF 1,7

MB

//

1908. Т. II.

? 7(13), 1 апр.

С. 177-185;

? 8(14), 15 апр. С. 209-213;

? 915), 1 мая. С. 236-240;

? 10(16), 15 мая. С. 270-288.

[698]

Отдельный оттиск: Анненский И. Ф.

Античный миф в современной

французской поэзии. СПб.: Тип. В. Д. Смирнова, 1908. 39 с.

(Извлечено из журнала Гермес за 1908 г.: ? VII; VIII; IX; X). С посв.:

"Анне Владимировне Бородиной Автор".

Рецензия

PDF

на кн.: Издание философского

общества при Императорском С.-Петербургском университете. Этика

Аристотеля. Перевод с греческого с приложением "Очерка истории

греческой этики до Аристотеля" Э. Радлова. Спб. 1908.

// 1908. Т. II. ? 10(16). 15 мая. С. 257-258.

[699]

приведена полностью в комментарии к служебной

рецензии на то же издание (УКР

IV, с. 143-144),

несколько отличающейся от журнальной.

Рецензия на кн: Из жизни идей. Научно-популярные статьи проф. С.-Петербургского

университета Ф. 3елинского.

Изд. второе, исправленное и дополненное.

С.-Петербург. 1908. Стр. VIII + 428 + II.

// 1908. Т. III. ? 19(25). 1 дек. С. 493-494.

[705]

"Рес" на гимназической сцене.

PDF

Подпись:

И. А.

// 1909. Т. IV. ? 10(36). 15 мая. С. 367-369.

[721]

Это отклик на "Анкету", предложенную в

журнале Цыбульским:

Анкета

Классические спектакли сыграли

немаловажную роль в жизни нашей школы. Музыкальное исполнение од

Горация, представления трагедий Софокла, Эсхила и Еврипида, комедий

Аристофана - при условиях постановки, воспроизводящих

действительность или - в современной интерпретации, на языке

подлинника или в переводе... все это способствовало подъему

интеллектуального уровня, облагорожению чувства, развитию

эстетической стороны воспитания. Дни подобных представлений на

всегда запечатлены в хронике тех учебных заведений, где они

происходили.

Думается, что собранные в одно целое все

данные, относящиеся к представлению античных пьес в гимназиях, могли

бы дать весьма ценный материал для одного из периодов русской

средней школы.

Собрать в одно целое подобный материал

на страницах Гермеса не представляло бы больших затруднений.

Подписавшийся имеет честь обратиться с

покорною просьбою к гг. директорам и преподавателям гимназий не

отказать в любезном сообщении соответствующего материала. Желательно

было бы получить ответ на следующие вопросы:

1) Какие ставились пьесы?

2) на каком языке?

3) Время представлений?

4) Условия постановки?

5) Исполнители?

6) Руководители?

7) Какое впечатление произвел спектакль на учащихся и на публику?

Как отнеслась пресса?

Материалом могут служить: личные

воспоминания, выписки из хроник и отчетов учебных заведений,

газетные статьи. В качестве приложений весьма ценны были бы

фотографии и рисунки.

С. Цыбульский

Гермес. 1908. ? 10(16). С. 296.

Рецензия

на публ.:

Revue des études Grecques. Tome XXII. 96-97,

Janvier -

Juin1909. ? 96. Henri Weil. Papyrus

récemment découverts.

// 1909. Т. V. ?11-12

(37-38).

Август. С. 379-380.

PDF [729]

В архиве:

Оп. 1.

Ед. хр. 174. 2 л.

Рецензия написана по просьбе Цыбульского,

"сформулированной в письме к

Анненскому от 15 августа 1909 г. (см.: РГАЛИ. Ф. 6. Оп. 1. ? 380. Л. 5-6)"

(Письма

I, с. 229), раздел "Извлечения из журналов".

17 марта 2024

Таврическая жрица у

Еврипида, Руччелаи и Гете.

PDF 2,3 MB

//

1910. Т. VII. ? 14 (60). 15 сент. С. 359-364;

?

16 (62). 15 окт. С. 416-422;

? 17 (63). 1 ноября. С. 442-454;

? 18 (64).

15 ноября. С. 468-472;

? 19 (65). 1 дек. С. 492-499.

[749]

В журнале "Гермес" также

было опубликовано:

Цыбульский о музыке к

постановке

трагедии Еврипида

"Ифигения -

жертва" в 1909 г. в Михайловском театре:

Цыбульский С.

[Без назв. в разделе "Хроника"] // Гермес.

1909. Т. V. ? 16 (42). 15 окт. С. 498-499.

498

Дирекции

Императорских театров пришла прекрасная мысль дать на сцене

Михайловского театра целый ряд классических пьес для

воспитанников средних учебных заведений. Цены по абонементу

назначены самые дешевые, и все билеты нарасхват разобраны.

Намечены пьесы:

"Ифигения -

жертва"

(Ифигения в Авлиде) Еврипида в переводе И. Ф. Анненского,

Эриннии

-

Леконт де-Лиля в перводе О. Н. Чюминой, Равенский боец

- Ф. Гальма, Гамлет

Шекспира в переводе К. Р., Уриэль Акоста К. Гуцкова, Пастушка

Герцогиня - Лопе-де-Вега.

Ифигения жертва и

Эриннии идут четвертую пятницу подряд, и зритель выносит все то

же впечатление из представления которое осмеливаюсь назвать

издевательством и глумлением над античною трагедией. Не говорю

уже о костюмах, одни из которых взяты из римской эпохи, как

напр., шлемы центурионов, и других актеры совершенно носить не

умеют1). Не говорю о декорациях, напоминающих театр в провинции,

о бутафорских акцессуарах и т. под.

Самое главное,

пьеса была искажена до невозможности. Лирические партии хора

-

стасимы, вместо их исполнения пением и танцами, были превращены

в диалог между отдельными девицами, почему-то не только одетыми

римскими весталками, но так же, как и последние, важными и

неподвижными. Их декламация или диалог, не знаю - для чего, все время

удерживалась в самых низких тонах; получалось впечатление

удручающее. Надо еще заметить, что при своем первом появлении

хор буквально выполз из-под земли. После же парода вместо того,

чтобы остаться зрителем действия, хор немедленно удаляется в

горы. Оттуда он опять появляется, когда ему надо говорить, и

потом опять исчезает. Прибытие в

- - - - -

1) Позволяю себе привести

характерное определение античного костюма из книги Rötscher'а,

"Kunst der dramatischen Darstelung":

"Так как древний костюм не имеет формы, раз навсегда

законченной, не допускающей никаких изменений в своем внешнем

виде, но находится в зависимости от отдельных телодвижений и,

стало быть, способен видоизменяться до бесконечности, то он и

есть абсолютно идеальный. Тут именно, можно сказать, каждый по

собственному побуждению придает своему костюму во всякий момент

такую форму, которая соответствует его телодвижениям; а так как

последние, в свою очередь, обусловливаются побуждениями души, то

оказывается возможным проявлять их даже в одеянии. Если уже в

самой древности по тому, как каждый облекался в верхнее одеяние

и как носил его, можно было узнать человека благородного,

принадлежащего к свободному классу, если уже в древности тот или

другой способ ношения или поддерживания одежды имел особое,

этическое значение, то ясно, что умение пользоваться древним

костюмом, без нарушения условий эстетического вкуса, требует от

артиста особенного изучения и понимания символики форм...

Надевая греческую мантию или римскую тогу, он должен мысленно

перенестись в Афины или Рим так живо, чтобы внешнее одеяние уже

не казалось ему чем-либо чуждым, непривычным".

499

лагерь Клитемнестры,

Ифигении и Ореста можно было обставить великолепно. Сколько тут

грации, сколько поэзии, какая благодарная тема для песен и

плясок хора. Ничего подобного не было, а вышло что-то неуклюжее,

дикое. Танец применен лишь один раз, в последнем коммосе; но что

это за танец! Да простит мне читатель сравнение: трагический

танец напоминает канкан. Между тем, на основании сохранившихся

данных, передвижения хора во время стасимов можно легко

воспроизвести - с известной, конечно, примесью фантазии, которая

на театральной сцене всегда допустима. Что же касается танцев,

то нам известно, что прекрасное руководство Эманюэля* сделалось в

этом отношении для специалистов настольною книгою.

* Послесловие

Цыбульского к отчёту Ф. С. ""Ифигения в Авлиде" в большом

зале консерватории":

"В 1896 году вышла на

французском языке интересная книга.

M. Emmanuel,

La danse grecque d'après les monuments

figurés. Автор знаком с греческой пластикою и с

вазовой живописью. Он воспроизводит целый ряд древних

картин, дающем представление о хореографическом искусстве

греков, сопоставляет их и делает выводы. Затем, по его

указаниям, современные балерины исполняли танец,

составляющий подражание древнему. Все фигуры, полученные

таким путем, описаны и воспроизведены фотографией г.

Эмманюелем. Думаю, что названный труд не остался без влияния

на танцы г-жи Дункан".

Гермес.

1913. Т.

XII. ? 3 (42). 1

февраля. С. 69.

Самый ужасный конец

пьесы. Во-первых, выведен какой-то палач, стоящий со скрещенными

руками во время упомянутого трагического танца. Это, видите,

какой-то жрец, который должен сейчас принести Ифигению в

жертву... До чего может дойти смелость! Ифигению надо увести

непременно перед четвертым музыкальным антрактом, и песнею хора,

пляскою и, быть может, мимическою сценою заполнить весь стасим,

который должен быть довольно продолжительным. Между тем,

Ифигения, палач, Агамемнон, хор (sic)

и танцовавшие девицы все уходят лишь после окончания четвертого

музыкального антракта, или неумелой декламации; остается одна

Клитемнестра; темнеет; она падает в обморок и лежит на скале все

время до появления вестника.

Декламация некоторых

действующих лиц, особенно Агамемнона, очень плохая. Стихи

читаются как проза. Вся прелесть и звучность чудного перевода И.

Ф. Анненского исчезает совершенно.

Музыка г. Шенка

производит неприятное впечатление. С сюжетом и архитектоникою

отдельных частей пьесы она ничего общего не имеет. Под эту

музыку можно декламировать что угодно. Не то совсем у

Мендельсона, или Джона Пэна, или Ланге, или Беллермана, или

Дючке. У них музыка к декламации составлена так, что она или

подготовляет слушателя к восприятию известного ритма, к

содержанию новой мысли, или повторяет высказанное, или

сопровождает декламацию, придерживаясь строго ее ритма и

построения. Господину устроителю спектакля, очевидно, неизвестно

совершенно существование музыки А. Н. Корещенко, о которой,

между прочим, идет речь в одной из статей настоящего ?. Быть

может, лучше было воспользоваться в отрывках музыкою Глюка, чем

заказывать новую музыку композитору, не знакомому ни с

греческими размерами, ни с характером если уже не греческой

музыки, то греческой поэзии вообще*).

Недавно еще на

страницах "Гермеса" был напечатан отрывок из музыки к

Ифигении-жертве, в том же переводе И. Ф. Анненского (песни,

декламация, танец), сочиненной б. капельмейстером Л.-Г.

Егерского полка Г. И. Новальсетти и предназначенной для

школьного представления Ифигении силами воспитанников гимназии

при р.-к. церкви Св. Екатерины в Петербурге.

Мы позволили себе посвятить

несколько слов представлению Ифигении в Авлиде на сцене

Михайловского театра лишь в виду того, что спектакль

предназначался для воспитанников гимназии. Большинство из них

лишены теперь возможности изучать греческий язык и знакомиться с

перлами эллинской литературы. Жаль, что из образцового театра

они вынесли превратное понятие о греческой драме.

*) О знакомстве с древним миром гг.

устроителей спектакля свидетельствует между прочим и афиша, из

которой узнаем, что Менелай был царь агейский, что был какой-то

верховный жрец Калхонт

и т. под. На той же афише рядом с именами - Орест, Менелай,

Ахилл - читаем Тальфибиос, Эврабатэс! См.

афишу, состоящую из двух частей, на

странице.

Цитата из очерка

приводится в: Письма

I. С. 219.

Некрологическое сообщение

Цыбульского и Малеина о смерти Анненского:

Гермес. 1909. Т. V. ? 19 (45). 1 дек. С.

595.

Мухин А. А.

И. Ф. Анненский (некролог)

// Гермес. 1909. Т. V. ? 20 (46). 15 декабря. С. 608-612.

Подпись: Ар. Мухин.

Копия из журнала

PDF 1,2

MB

Вопросы и ответы // Гермес. 1912. Т.

XI. ?

13 (46). 1 сентября. С.

346.

1) Что сталось с

наследием И. Ф. Анненского, с его Еврипидом? Если нет средств на

издание, то можно было бы попробовать открыть предварительную

подписку; наша классическая семья не так уж малочисленна.*

2) Какую музыку можно было бы приспособить к Ифигении в Авлиде

Еврипида (конечно, к греческому тексту)?

С. К-в.

1) Мы обратились с

запросом к сыну покойного В. И. Анненскому. Ответ в ? 14.

2) Насколько мне известно, музыки к хоровым партиям "Ифигении в

Авлиде" не существует. Мои ученики исполняли отрывок со специально

сочиненною для этого отрывка музыкою г-на Новальсетти (была

напечатана в "Гермесе")**.

С. Ц.

*

Вероятно, вопрос возник в связи с прошедшим днём рождения

Анненского.

** См. об этом выше. Интересно, почему вопрос был только об этой

трагедии Еврипида.

Вопросы и ответы // Гермес. 1912. Т. XI. ?

14 (47). 15 сентября. С. 367.

С. П. К-ву.

От В. И. Анненского мы

узнали, что рукописи покойного отца его уже заканчиваются перепискою

и скоро будут сданы в типографию.

Об обстоятельствах

этой подготовки двух томов в издательстве "Просвещение" и в итоге

передачу прав в издательство Сабашниковых см.: Гитин В. Е.

'Театр Еврипида' Иннокентия

Федоровича Анненского. История публикаций

PDF 1,5 MB // ТЕ 2007. С.

376-380.

Цыбульский С. О. П. П. Митрофанов: (Некролог) // Гермес. 1917. Т. XX.

? 6 (192). 15 марта. С. 120. Подпись: Ред.

"Этому уважению к

античности П. П. в значительной мере обязан был своим лучшим

друзьям И. Ф. Анненскому и Ф. Фр. Зелинскому, из которых второй

был и любимым учителем покойного."

Цыбульский Ст.

Античная поэзия и древние мифы в музыкальной

иллюстрации английских композиторов // Гермес. 1917. Т. XX. ? 8 (194).

15 апр. С. 153.

"Гимн Дионису из

"Вакханок" Еврипида нашёл

музыкального толкователя в лице композитора Эрнеста Уоокера.

A hymn to

Dionysus. The Words from the Bacchae from Euripides, translated by

Gilbert Murrey. The music composed for chorus and orchestra by

Ernest Walker (Op. 13).

Price one (1) shilling.London: Novello and Co., Ltd. and Novello,

Ewer and Co., New York.

Величественная песня написанная

контрапунктически для смешанного хора и оркестра из двух флейт, двух

гобоев, двух кларнетов, двух фаготов, четырех рожков, двух корнетов,

трех тромбонов, пары литавров и арфы.

Приходится высказать большое сожаление,

что под музыкою Уоокера нельзя подписать слов высоко художественного

перевода покойного И. Ф. Анненского, так как последний в хоровых

партиях этого произведения не придерживался вовсе размера

подлинника.

Гельд Г. [Рецензия

на кн.: Театр Еврипида. Перевод... И. Ф. Анненского под

редакцией... Ф. Ф. Зелинского. Т. II. Москва. Изд. М. и

С. Сабашниковых. 1917]

//

Гермес,

научно-популярный вестник древнего и нового мира.

Сборник за первое полугодие 1918 года. Январь

-

Июль. Петроград,

1918. С. 3-4.

Цыбульский упоминается

Анненским в письме к А. В.

Бородиной от 29 ноября 1899 г. В справке о Цыбульском

А. И. Червякова к этому

письму сказано (с. 245):

"В архиве Анненского сохранились 4 письма Цыбульского 1907-1909 гг. (РГАЛИ.

Ф. 6. Оп. 1. ? 380. 8 л.)". Приводится в

извлечениях письмо от 2 августа 1907 г. Далее: "Несомненно, представляют интерес и другие

письма Цыбульского <...>

К сожалению, письма Анненского, адресованные Цыбульскому, разыскать не

удалось."

Анненский в своём

предисловии к ТЕ 1906 выразил

благодарность и назвал Цыбульского в числе лиц, "которые своим

неизменным сочувствием моей работе немало содействовали ее довершению".

Цыбульский был "литературным агентом" (Червяков,

Письма

I, с. 418)

Анненского в издании этой книги, о чём свидетельствует письмо от

издательства "Просвещение", см. в прим. 2. к

письму

Анненского к А. В. Бородиной от 14.07.1905 (Письма

I, с. 419).

Цыбульский написал рецензии:

на кн.: 'Театр Еврипида' //

С.-Петербургские ведомости. 1907. ? 18. 24 янв. (6 февр.). С. 2;

на кн.:

Памятники мировой литературы.

Античные писатели. Театр Еврипида. Перевод с введениями и

послесловиями И. Ф. Анненского, под редакцией и с комментарием Ф. Ф.

Зелинского. Том I: Алкеста, Андромаха,

Вакханки, Гекуба. Москва. Издание М. и С. Сабашниковых. 1916. Цена 3

руб. 50 коп. PDF

// Исторический вестник. 1917. Т.

CXLVII.

Февраль. С. 532-533.

С. О. Цыбульский ссылается на рецензию

Анненского (в соавторстве с И. Холодняком

и А. Малеиным) на книгу:

Н.

Крихацкий и М. Бурневский.

Учебная книга по латинскому языку. Составлена применительно к последним

программам для третьего и четвертого классов мужских гимназий и

прогимназий министерства народного просвещения. Одесса. 1909

// ЖМНП, нс, 1909. Ч.

XXII. Июль. Паг. 2. С. 107-110.

[726]

в обзоре: Новые издания учебников для начального обучения

латинскому языку // Гермес. 1909. Т. V. ? 14(40).

15 сент. С. 432. Подпись: С. Ц.

|

![]()