Создание: 5.02.2013

Обновление: 15.04.2024

|

Мифологема поединка в вакхической драме И. Анненского 'Фамира-кифарЕд': архаические истоки и современный культурный контекст. См. об авторе и другие его статьи на странице собрания.

Мифологема поединка в вакхической драме И.

Анненского 'Фамира-кифарЕд':

Источник текста:

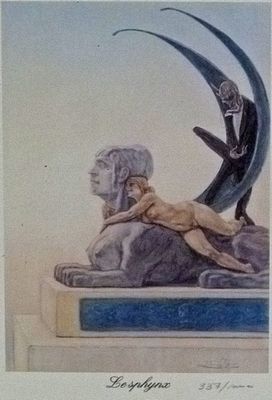

Некалендарный XX век. М.: Азбуковник. 2011. С. 168-175. 168 Семантика противостояния и столкновения органична для драмы как литературного рода, в котором понятие конфликта является базовым. В. Н. Ярхо, один из известнейших современных специалистов по античной драматургии, выделяет разновидность трагедии-поединка внутри жанра античной трагедии, относя к ней, в частности, 'Агамемнона' Эсхила. В нашем случае, однако, не придется воспользоваться этой терминологией, поскольку в пьесе Анненского, которая к тому же и не определяется автором как трагедия, отсутствует соответствующая дуальная модель, предполагающая основную пару персонажей-антагонистов. Тем не менее в последней драме Анненского тема поединка выводится на уровень внешнего действия (музыкальное состязание Фамиры и музы). При этом она присутствует в традиционном метафорическом значении любовного противостояния (сопротивление героя любовным притязаниям нимфы), а также осмысляется на символическом уровне в контексте оппозиции поэт / жизнь. На уровне сюжетного действия герой вовлекается в два вида единоборства - на любовной и на творческой почве, и соперником его в обоих случаях оказывается женщина. Отметим при этом, что божественная природа репрезентантов женского начала в 'Фамире-кифареде' сама по себе уже задает характер (и исход) обоих поединков: опасность, грозящая человеку при встрече с нимфой или музой, отражена в мифологической традиции1. Драматург Анненский предлагает и иные мотивировки. Специфика конфликта и в том, и в другом случае в серьезной мере определяется 'безлюбой' сущностью героя. Мотив 'безлюбости', концептуально важный для Анненского, предстает в его худо- 169 жественной системе в двух разновидностях. Применительно к отношениям между мужчиной и женщиной он реализуется как 'минус-любовь'. Будучи переориентированным в сферу творчества, он обретает онтологический статус и осмысляется как бесстрастность (или скорее вне-страстность) созерцателя - необходимое условие самоопределения творящего субъекта. В 'Фамире-кифарэде' присутствуют оба варианта; они формируют две линии развития действия пьесы. В рамках первой разворачивается запутанный сюжет о поединке между Фамирой и нимфой на любовной почве, вторая представляет собой неоднозначную и противоречивую историю поединка между Фамирой и Евтерпой на почве творческой. Сразу же стоит оговориться, что семантика поединка полноценно реализуется в первой из обозначенных линий. В рамках второго сюжета, изначально, казалось бы, более несомненного с этой точки зрения, поединок как таковой представлен, можно сказать, чисто номинально: момент состязания изъят из сценического действия и не представлен опосредованно, в пересказе вестника2, как это было в аттической трагедии; не менее значимо и исключение Евтерпы из числа действующих лиц. Иначе говоря, интересующая нас тема реализуется в данном случае по принципу 'минус-прием', поскольку: а) вопреки исходной мифологической версии, Фамира Анненского не помышляет ни о каком соперничестве с музой и в целом чужд духу соревновательности; б) он изначально стремится не состязаться с музой, а услышать ее пение, т. е. позиционирует себя не как активного, а как пассивного участника процесса, что несовместимо с установкой на доказательство своего превосходства каждым из вступающих в процесс единоборства; в) состязание как таковое в сценической версии Анненского так и не состоялось, поскольку Фамира не вступает в него. Соответственно мы сосредоточимся на рассмотрении первой, 'любовной' линии драмы. Мифологема поединка в обоих указанных случаях включает в себя как современный автору, так и архаический планы прочтения. Во взаимоотношениях героя и нимфы просматриваются следы влияния той линии западноевропейской культуры второй половины XIX века, которая развивает идею об инфернальности женской природы3, о ее исконной враждебности творческому началу жизни, персонифицированным выражением которого становится художник4. Сюда можно отнести и представление Ш. Бодлера о женщине как о 'божественной грязи', и попытки обоснования тезиса о низмен- 170 ности женской природы А. Шопенгауэром, и педалирование смертоносной и греховной сущности женщины С. Малларме в 'Иродиаде' и 'Зимней дрожи'. Та же культурная парадигма присутствует в изображении любви на полотнах Г. Моро, Ф. Ропса, Ф. Штука, где парой юноши выступает женщина-монстр в облике сфинкса5. Думается, что из всех многочисленных вариантов художественного воплощения этого тезиса в произведениях Анненского наиболее узнаваемо отразилось творчество Ш. Леконта де Лиля, Ж. и Э. Гонкуров, Ш. Бодлера, а также картина Ф. Штука 'Поцелуй сфинкса'. Однако названные имена не выстраиваются у русского поэта в единую последовательность. Применительно к первому виду поединка, за которым стоит представление о непреодолимой дисгармонии мужского и женского, проявляющейся в любовных отношениях, более актуальными представляются имена Бодлера6 и Штука. Братья Гонкуры, а еще в большей мере Леконт де Лиль оказываются созвучными поэту в эстетическом осмыслении феномена 'безлюбости' как одной из важнейших категорий творчества. Для художника, избирающего безлюбость созерцателя принципом самоопределения в окружающем мире, главным препятствием на пути к достижению идеала оказывается тот культ любви, который на протяжении веков утверждался в литературе и искусстве и ориентировал на реализацию себя через чувство к другому. Однако такая установка заведомо обрекает на поражение в поединке с жизнью: любящий всегда уязвим. О подобной опасности говорит Бодлер, целиком сводя ее к женской угрозе: 'Он видел в женщине произведение искусства, прелестное и волнующее, но одновременно непокорное и вызывающее тревогу, чуть только сердце приоткроет ему свои двери, и алчно пожирающее время и силы'7.

Анненский (в известном смысле) откликается на подобную точку зрения8, не придавая ей, однако, абсолютного значения. Если лирический герой Бодлера защищается, в первую очередь, от женщины, то герой стихотворений и драм Анненского в предельности своих устремлений отказывается от любви как таковой. Соответствующим образом Анненский трактует позицию героя в своих статьях к переводам 'Ипполита' (и отчасти 'Иона' с формульным '<...> подальше, женщина'), а также в отклике на пьесу Андре Сюареса 'Ахилл-мститель' ('Achille vengeur'). В прочтении Анненского сцена Ахилла и Бриссиды у Сюареса представляет собой вариант той же модели, по которой строятся от- 171 ношения между Фамирой и Аргиопэ: '...коллизия двух начал, из которых одно, мужское, желанием и страстью другого, женского, слишком резко вздымается над ним, божественное и скучающее, над рабским и молящим'9. В той же статье фигурирует и само понятие 'поединок', и реплика о хищной подоснове любовных притязаний женщины: 'О, взять эту душу... Поединок будет страшен'10. И естественной реакцией Ахилла на такую недвусмысленную экспансию становится страх, которого он не мог знать, будучи героем эпоса. Но, став героем драмы, он оказывается втянутым в неведомый ему тип единоборства, к которому вначале не готов11. Статус артиста значительно повышает степень опасности контакта с женщиной. Эта мысль присутствует в романах братьев Гонкуров; по сути о том же говорит и Бодлер: '<...> таланту волей-неволей приходится быть осторожным в этом мире'12. Тот же подсознательный страх не в последнюю очередь побуждает музыканта Фамиру ориентироваться на иную систему ценностей, в которой любви не отводится роль первоосновы бытия. И в этом - онтологический смысл конфликта героя и нимфы. Ядро образа Аргиопэ, на наших глазах превращающейся в вакханку, постепенно кристаллизуется как символ женской природы, которую принято ассоциировать с земными (иногда трактуемыми как приземленные) желаниями: доминанта инстинктов, невосприимчивость к идеальным сущностям, враждебность по отношению к творческому началу. Узнаваемая культурная мифологема, о которой говорилось выше, имеет у Анненского несколько 'смещенный' фокус: как известно, нимфы имеют все же иную природу, чем земные женщины13. Вместе с тем в иерархии божеств они являются менее идеальными существами, чем олимпийцы, поскольку привязаны к земному природному миру. Еще одно усложнение традиционной модели 'мужское / женское' - вводимый в нее Анненским мотив материнства14 и подключение тем самым дополнительной базовой оппозиции - свой / чужой. Выигрышный для античной трагедии мотив 'мать и дитя' не получает развития в 'Фамире-кифареде' (ср. с его значимостью в 'Меланиппе-философе'). Он не ведет к разрешению исходного конфликта и примирению сторон (как это происходит, например, в 'Ионе' Еврипида15). Напротив, подключение комплекса родственно-семейных связей только усложняет взаимоотношения персонажей драмы, а предрешенность гибельного для героя исхода получает более веские обоснования. Боги исполняют заклинание 172 нимфы (молитва матери действенна вдвойне), обезумевшей от ревности и просящей поражения Фамиры в поединке с Музой. В пьесе Еврипида основополагающей выступает оппозиция свой / чужой: ипостаси матери и сына являются доминирующими в развитии отношений между Ионом и Креусой (это выражено не только на уровне содержания, но и подчеркнуто композиционно: все перипетии главной интриги - поиск утерянного ребенка (и встречное желание юноши-сироты найти мать) соответственно распределены по 'ударным' местам пьесы. В 'Фамире-кифареде' мотив родства не становится определяющим в отношениях центральных персонажей16. Интрига, связанная с поисками и узнаванием брошенного ребенка, получившая широкое развитие в пост-еврипидовской драматургии, в первую очередь в комедии, отменяется уже в самом начале пьесы: едва появившись, нимфа-мать упраздняет любую возможность тайны в этом вопросе. Событие, которое в 'Ионе' становится разрешительным финалом, в драме Анненского оказывается лишь завязкой одной из основных линий действия, которая к тому же получит довольно неожиданное и специфическое развитие как сюжет о невозможной любви. Любовная (для Фамиры - 'минус-любовная') линия обоснованно завершается, как того требует рассматриваемая модель, гибелью героя, предрешенной столкновением с инфернальным женским началом. В этом смысле Аргиопэ функционально может быть соотнесена с демонизированными женскими персонажами, широко представленными в литературе и искусстве конца XIX - начала XX века. Одновременно, превращенная в птицу и впившаяся когтями в плечо беспомощной жертвы17, она являет собой и очередную ипостась сквозного для творчества Анненского образа Дамы с когтями18, генетически связанного с образом сфинкса19, символизирующего как смерть, так и удушающую хватку неотвязной жизни. С этой жизнью, не знающей света идеала, ведет вечный поединок художник, мучительно переживающий их внутреннее родство. Примечательно, что мотивы безнадежности единоборства и стыдного родства выводятся в 'Фамире-кифареде' на уровень развития действия драмы. Ремарку 'Теперь она [птица - Г. Ш.] хозяйка положения', вводящую точку зрения автора и тем самым задающую тексту дополнительное измерение, можно трактовать как окончательное слово об исходе вечного поединка, о победителях и побежденных на территории чувств. Вторым планом прочтения мифологемы поединка в драматургической версии Анненского, несомненно, является план архаи- 173 ческий. Распространенный мотив (женщина - негативная, смертоносная сила) несет в себе память об исходном мифе-инварианте, ядром которого является представление о женской пагубе, формирующееся в эпоху складывания родовых отношений, когда статус женщины получает радикальное переосмысление20. В 'Фамире-кифареде' отразились по меньшей мере два аспекта архаических представлений, касающихся взаимоотношений мужского / женского с учетом особого, изначально заявленного статуса безлюбого (в традиции целомудренного) героя. Во-первых, в принципиально недискретном пространственно-временном мире древнего мифа чувство нимфы к сыну есть одновременно чувство к его отцу. Для мифологического сознания, воспринимающего развитие не линейно, а циклично, эти два персонажа не разделяются, а существуют одномоментно в единственно возможном для мифа времени - универсальном настоящем, в едино-плоскостном здесь-сейчас-всегда. Соответственно мифологический герой не обладает абсолютной и окончательной индивидуализацией, а является очередным воплощением вечносущего персонажа. В словах Аргиопэ смешиваются воедино несовместимые, казалось бы, планы восприятия Фамиры: '<...> Сын мой! Пробужденье / Моей души! Мой день, мой бог, мой идол, / Желание мое...'21. В другой реплике нимфы имеет место и прямое отождествление Филаммона и Фамиры: 'Предо мною / И ты, и он слились...'22. Подобные 'запутанные', с нашей точки зрения, отношения, когда богиня-мать рождает бога-сына-мужа, имеют место во многих мифологиях мира на ранней стадии их развития. В тексте Анненского этот раннемифологический смысловой пласт, не являясь доминирующим23, все же присутствует и может быть прочитан на фоне других культурных слоев. Второй аспект архаических представлений связан с трактовкой, вырастающей из обрядовой основы мифа о браке земли и неба, а в данном случае - с тем его вариантом, когда речь идет о временной невозможности этого космогонического брака. Так период засухи на языке мифа представляется как сопротивление любовному соединению одной из сторон (мужской, ассоциируемой с небом), в то время как вторая сторона (женская, представленная землей) выражает полную готовность к оплодотворению. В таком контексте закономерным выглядит мужской образ аскета, символизирующего неплодотворящее небо24 (отголоски его можно обнаружить и в символе 'пустых небес' Анненского). Тем более, что семантика 174 небесного, как и семантика бесплодного, во многом определяет смысловое ядро образа Фамиры. Очевидно, что архаическая точка зрения не становится приоритетной в оценке поединка мужского и женского в драме Анненского, иначе 'атакующая' тактика нимфы истолковывалась бы как целесообразная с точки зрения высшей необходимости: добиться восстановления гармоничного состояния мира через слияние его первооснов. В раннеархаическом мифе таким образом обеспечивается непрерывность жизненного процесса. Для постархаического сознания это путь к распаду и хаосу25. И позиция влюбленной нимфы в пьесе неоднократно опровергается то недоверчивой интонацией Силена, то иронией хора, то ерническими выходками сатиров. В драме Анненского оба варианта поединка с женщиной ведут героя к гибели26. Но оказывается ли он при этом побежденным? Свою участь Фамира выбирает сознательно. Он этически и эстетически не может принять любовно-эротическую парадигму жизни, предлагаемую ему как иллюзорный вариант вечности. 'Может быть, любовь?.. Уйти целиком в одно желание? Сгореть в ней без остатка?..'27 - звучит как внутренняя речь Фамиры перед лицом соблазна в 'лунатической' 17 сцене. Но колебание, как и в сцене 10, не переходит в стадию рефлексии. 'Азра умрет чистым...'28. Герой-артист у Анненского не может быть осилен в любовном противостоянии, и в то же время он выражает готовность быть побежденным во втором - музыкальном поединке, с восторгом вспоминая 'сладость неуспеха'. 175 Примечания 1 По древнему поверью, встреча с нимфой сулила несчастье. См.: Доддс Э. Р. Греки и иррациональное. СПб., 2000. С. 124. Эта реалия обыгрывается в реакции няни на появление Аргиопэ в самом начале 'Фамиры-кифареда'. 2 Лирическую фантазию-воспоминание самого Фамиры никак нельзя отнести к данному типу текста, тяготеющего к эпической объективности. 3 Сопряжение женского начала с дьявольским, известное ещё в культуре Средневековья, получает разнообразные трансформации в искусстве конца ХIХ - начала XX в. 4 Имеется в виду наиболее близкий по времени и типу культурной рефлексии вариант универсального тезиса, уходящего корнями в глубокую древность. Специфический, но узнаваемый облик он получает и в истории отечественной традиции: '<...> постоянное подозрение какой-то тайной, губительной, всё разрушающей злобы в создании столь нежном и слабом, как женщина' (Буслаев Ф. И. Исторические очерки русской народной словесности и искусства. Т. 1. СПб., 1861. С. 589). Конечно же, Анненский обращается и к архаической стадии существования данного тезиса, как будет показано ниже. 5 Ср. с описанием картины Ф. Ропса, на которой женщина и сфинкс изображены как два отдельных, но родственных существа (порок - природное свойство обоих): исполненная развратных желаний, женщина '...тянется к его уху и шепчет о том, что она проделывает с попадающими в её сети мужчинами, и умоляет неподвижно застывшее чудовище нарушить своё вековое молчание и открыть ей новые способы, новые средства, чтобы вернее убить и без того уже издёрганные нервы мужчин' (Грабарь И. Письма из Мюнхена. II. Фелисьен Ропс // Мир искусства. 1899. Кн. I. ? 1-12. С. 32). 6 При том существенном различии, что антитезой любви у Бодлера выступает ненависть, то есть страсть с отрицательным знаком, а у Анненского - бесстрастность. 7 Бодлер Ш. Творчество и жизнь Эжена Делакруа // Бодлер Ш. Проза поэта. М., 2001. С. 143. 8 См., например, тезис об обессиливании, обезволивании мужчины женщиной при характеристике героев Тургенева в ст.: 176 Анненский И. Символы красоты у русских писателей // Анненский Иннокентий. Книги отражений. М., 1979. С. 134. 9 Анненский И. Античный миф в современной французской поэзии // Гермес. 1908. ? 10. С. 273. PDF 10 Там же. С. 273. Ср. у Бодлера: 'Любовь хочет выйти за пределы самоё себя, слиться со своей жертвой, как победитель с побеждённым, но всё-таки сохранить преимущества завоевателя'. Бодлер Ш. Дневники // Бодлер Ш. Цветы зла. Стихотворения в прозе. Дневники. M., 1993. С. 263. 11 В драме Сюареса Ахилл '<...> тоже боялся втягивающего начала женщины...'. (Гермес. 1908. ? 10. С. 273). Этот тип реакции на женщину характерен для бодлеровского героя. 12 Бодлер Ш. Творчество и жизнь Эжена Делакруа // Бодлер Ш. Проза поэта. M., 2001. С. 144. 13 'Нимфы - это небесная проекция менад, экстатических поклонниц Диониса' (Анненский И.Ф. История античной драмы: Курс лекций. СПб., 2003. С. 255). 14 Для героя-аполлониста вариант отчуждённо-враждебного отношения к материнскому началу прописан уже в 'Орестее' Эсхила, где оно исходит от Аполлона при поддержке Афины, родившейся, как известно, без участия женщины. 15 Развёрнутое сопоставление 'Иона' и 'Фамиры-кифареда' не представляется возможным в рамках данной работы. 16 О. Д. Филатова также отмечает косвенную связь 'мотива мучительной неизвестности рождения' героя с драматической коллизией в 'Фамире-кифареде'. См.: Филатова О. Д. К вопросу понимания трагического на рубеже веков. Иннокентий Анненский // Некалендарный XX век. Вып. 2. Великий Новгород, 2003. С. 21. 17 Еще одна, едва ли случайная, параллель с 'Ионом', которая выглядит неоднозначной и полемичной: во II строфе монодии Креусы появляется образ хищных птиц, растерзавших её дитя. 18 Эта устойчивая 'женская' символика имеет у Анненского не только 'дамский', но и 'бабий' вариант. Достаточно вспомнить образ нищенки, 'бедной грешной бабы', символизирующей для автора статьи о господине Прохарчине невнятицу и бессмысленность жизни, пугающую и мучающую поэта. (Анненский И. Книги отражений. С. 33). 19 '<...> убив деву-пророчицу с кривыми когтями, встал стране заслоном от смертей' (Софокл. Царь Эдип. Ст. 1198-1201 / Пере- 177 вод В. Н. Ярхо // Ярхо В. Н. Трагедия. Древнегреческая литература: Собр. тр. М., 2000. С. 135). 20 О. М. Фрейденберг указывает на особый литературный жанр - жанр обличений о пагубе женской природы. См.: Фрейденберг О. М. Миф об Иосифе Прекрасном // Язык и литература. 1932. Т. 8. С. 154. 21 Анненский Иннокентий. Стихотворения и трагедии. Л., 1990. (Б-ка поэта. Большая серия). С. 494. 22 Там же. С. 490. 23 Правильнее будет говорить о противоестественности подобной доминанты в замысле 'Фамиры-кифареда'. 24 См.: Фрейденберг О. М. Указ. соч. С. 145, а также: Франк-Каменецкий И. Г. Пророки и чудотворцы // Франк-Каменецкий И. Г. Колесница Иеговы. М., 2004. С. 50. Рефлексия по поводу этого космогонического мифа у Анненского наиболее очевидна в стихотворении 'В марте' ('Трилистник соблазна'). 25 'Мотив разъединения мужчин и женщин одного коллектива и наказания за воссоединение, хотя бы невольное...' отражает табу на кровнородственные браки уже в первобытном социуме. См.: Цивьян Т. В. Сюжет 'Приход мёртвого брата' в балканском фольклоре. (К анализу сюжетных мотивов) // Труды по знаковым системам. VT. Тарту, 1973. С. 99. 26 Основная функция главных женских персонажей по отношению к протагонисту в конечном счёте идентична, что находит дополнительное обоснование в родственности муз и менад (о превращении нимфы в вакханку мы уже упоминали) на архаической стадии. См., например: Лосев А. Ф. Музы // Мифы народов мира. Т. 2. М., 1992. С. 178. См. также примеч. 13. 21 Анненский И. Книги отражений. С. 158. 22 Там же.

Мифологема олимпийского пира в трагедии Иннокентия

Анненского 'Царь Иксион':

Текст доклада на конференции в

Гиссене передан в собрание автором. |

Прежде чем приступить к изложению наших соображений в связи с заявленной темой, необходимо напомнить вкратце основную канву мифа об Иксионе, поскольку данный мифологический сюжет не относится к числу востребованных в последующей европейской литературе. Царь лапифов Иксион, обещавший богатый выкуп за свою будущую жену Дию, коварно обманул и погубил ее отца: когда тот явился за выкупом, то провалился в замаскированную яму, наполненную горящими углями, накануне подготовленную зятем. В наказание боги лишили Иксиона царства и наслали на него безумие. Прощенный через некоторое время по воле Зевса, сжалившегося над ним, Иксион был приглашен на трапезу олимпийских небожителей1, где вкусил божественного нектара и обрел бессмертие. Вскоре он воспылал страстью к супруге громовержца Гере и пытался соблазнить ее, по некоторым версиям, похваляясь затем своей победой (как выяснилось, мнимой, поскольку он имел дело с фантомом - облаком в образе Геры). На сей раз Иксион был обречен вечной пытке, поскольку накануне обрел статус бессмертного: он был низвергнут в Тартар и привязан к вращающемуся колесу2.

Поскольку нашей задачей является рассмотрение модификации мифологической модели, начать следует с выделения ее из сюжета, лежащего в основе пьесы3. Как известно, в системе древнегреческих мифологических представлений универсум строго поделен на три уровня - небесный, земной и подземный. В сознании древнего грека понятия небо и Олимп часто выступают как тождественные4. Миф о жизнерадостных пирующих олимпийцах, обитателях высшего мира, является одним из главных в древнегреческой космогонии. 'Будучи и сами людьми весьма общительными и веселыми, греки просто не могли представить себе своих вечно блаженных богов иначе, как проводящими время в постоянном веселье и забавах...'5. Дублируя внешние признаки праздничной трапезы в пределах земного мира, пир олимпийцев одновременно представляет собой явление иного порядка. В человеческом социуме пир воспринимается в составе парадигмы ритуального празднества6, то есть осмысляется как явление исключительное, выходящее за пределы повседневной нормы и отменяющее многие ее законы (формула карнавала есть предельное выражение феномена праздника). Для жителей Олимпа пиры, напротив, составляют основное повседневное занятие. Это, так сказать, привычная норма их существования в отсутствие каких-либо экстремальных условий вроде Троянской войны, в которую они играют азартно и самозабвенно. То есть, если отталкиваться от точки зрения А. Ф. Лосева, сформулированной им по поводу онтологической природы божественного смеха7 (кстати, необходимого атрибута олимпийского застолья), то пиры богов следует рассматривать не в категориях, связанных с понятием действия (operari), а в категориях, связанных с семантикой бытийности (esse). Для человека же участие в праздничном пире всегда есть особый вид деятельности. Присутствие на праздничной трапезе предполагает выполнение гостем и хозяином определенного алгоритма действий, обязывает его следовать предписанному канону поведения, отличного от будничного.

Что касается самого процесса застолья и его атрибутов, имеющих ритуальную основу, то в древнегреческой традиции практически не наблюдается разницы между протеканием пира на небесах и на земле: вкушение яств и вина (для олимпийцев амброзии и нектара), общая беседа, преимущественно увеселительно-развлекательного характера, услаждение слуха музыкой и пением, увенчание участников венками и пр. Те или иные составляющие пира олимпийских небожителей, который описаны Гомером в 'Илиаде'8, встречаются в эпизоде приема гостей Нестором (Од. III, 388-392) или же в описаниях пиров у Платона, Ксенофонта, Афинея. Основой классической мифологемы олимпийского пира становится семантика непреходящей онтологической радости или, по крайней мере, легкости бытия9, поддерживаемая соответствующими атрибутами. Ядро исходной модели без труда обнаруживается во многих произведениях последующей европейской литературы, независимо от того, попадает ли данная мифологема в созвучный или полемически ориентированный по отношению к ней контекст. В русской художественной словесности классическим примером первого типа могут служить стихотворения Пушкина, развивающие так называемые 'вакхические' мотивы. Совсем иначе та же исходная мифологическая матрица разворачивается в творчестве русских модернистов, в частности, Иннокентия Анненского.

В пьесе Анненского 'Царь Иксион' (1902 г.) мифологема олимпийского пира формально, казалось бы, выполняет вспомогательную функцию: она помещена внутрь главной мифологемы Иксиона, семантика которой в античном сознании традиционно связывалась с представлением о каре за нечестие.

Характерная особенность структуры мифа об Иксионе - его отчетливо выраженная двусоставность: первое преступление - коварно подготовленное убийство тестя; второе - преступная страсть к Гере и вступление с нею (во всяком случае, он убежден в том, что с нею) в любовную связь. С точки зрения сюжетно-нарративной, эти события весьма слабо связаны между собой и вполне могут существовать автономно. В рамках же мифологической модели они органично объединяются в пределах единого смыслового поля. Оба преступления героя относятся к категории тягчайших человеческих преступлений в понятийном пространстве античного мира, поскольку связаны с нарушением незыблемых основ строго регламентированного миропорядка, который восторжествовал в результате победы космоса над хаосом: лишь безоговорочное и неукоснительное соблюдение установленных этических норм обеспечивает существование мира по законам космоса. Именно вследствие особо чудовищного характера своих деяний Иксион становится одним из первых великих 'протогрешников' наряду с Танталом и Сизифом: он первым пролил кровь человека своей филы10. Опасность подобного преступления в том, что оно создает прецедент для деструктивного пути развития, а именно - для возврата в мир хаоса, когда уничтожение собственной плоти было нормой11, что отражено в хтонических мифах (самый яркий пример - миф о Кроносе-Уране). Второй сюжет в завершенном виде закрепляет представление о герое как величайшем нечестивце, переключая его кощунственные действия непосредственно в сферу божественного - на Олимп и его обитателей.

Приступая к работе над трагедией об Иксионе, Анненский сразу отказывается от заложенной в сюжете двучастной модели, полностью опуская первое событие, которое используется им лишь в качестве стартового момента для собственной пьесы. И дело, думается, не только в том, что таким образом он избегает двоения сценического действия, но и в соответствующей идейной установке автора, предопределившей его обращение именно ко второму сюжету, в котором конфликт человеческого и божественного получает непосредственное выражение. Анненский дважды акцентирует собственную интерпретацию смыслового ядра мифа об Иксионе как трагедию 'сверхчеловека эллинского мира': в письме к В. К. Ернштедту от 28 ноября 1901 года12 и в предисловии к пьесе13. Обоснованность такой расстановки акцентов не вызывает сомнений. Русская культура в тот момент переживает пик интереса к ницшеанским идеям и в первую очередь - к идее сверхчеловека.

Свои мучительные размышления по поводу одной из кардинальных проблем современности - осознания личностью пределов (или беспредельности) собственной свободы - Анненский переносит на культурную почву античности. При этом он не модернизирует античность, а скорее эллинизирует современность. Его 'Царь Иксион' представляет собой существенный момент развития постоянной внутренней полемики автора с Ф. Ницше14. В данном случае объектом несогласия становится не выдвинутая Ницше концепция древнегреческой трагедии, которую решительно не принял Анненский, а проблема критериев оценки человеком собственной природы и возможностей. Для одного из первых претендентов на 'сверхчеловеческий' статус Иксиона мир богов как некая точка отсчета является важнейшей составляющей в процессе самоопределения. В этом ключе сюжет олимпийского пира получает серьезную смысловую нагрузку, а происходящие на пиру события играют определяющую роль в развитии и разрешении драматического конфликта. (Следует добавить, что происходит это по законам психологической драмы, а не традиционным для античного театра способом deus ex machina, когда появление посланника верховного божества или его самого становится способом внешнего разрешения конфликта).

В тексте трагедии картина пира олимпийцев возникает дважды15 (действие 2, явление 6 и действие 4, явление 13) и оба раза в пересказе очевидца. Это - характерная черта античной трагедии, в которой эпическое изложение 'переломных' моментов в развитии действия отводилось специальному персонажу - вестнику. И в первом и во втором случае именно на пиру происходит решительный поворот в судьбе героя: во время первого олимпийского застолья он приобщается к сонму бессмертных, во время второго открывается тайна его преступной страсти. Однако у Анненского два пира не составляют оппозиции как момент наивысшего торжества героя и момент его полного поражения.

По замыслу автора, трагедия Иксиона разворачивается по более прихотливой и противоречивой траектории. Герой пьесы Анненского - уже существенно иная культурная генерация, чем та, к которой обращено программное для нашей темы стихотворение Тютчева, предвосхитившего многие идеологические и эстетические построения символизма. Быть призванным на пир всеблагих в качестве собеседника уже не рассматривается как высокая честь в эпоху, одним из трагических лозунгов которой становится: 'Бог умер'. Философско-эстетическая концепция модернизма фактически исключает принцип богоподобной личности как воплощенного идеала, выдвигая взамен тезис о богоравенстве человека. В этом контексте уместно вспомнить героя трагедии Вяч. Иванова 'Тантала'. Как известно, обласканный богами Тантал не только был частым гостем на олимпийских пирах, но и принимал небожителей за собственным столом. В литературной версии Иванова герой изначально оскорблен позицией принимающего дары богов, ощущая себя равным им в возможностях одаривать других (включая самих олимпийцев). Он, подобно герою Достоевского, 'возвращает билет' создавшим его в столь несовершенном виде и делает ставку на самосотворение.

Выше божественного ставит собственный суд - и над окружающими, и над самим собой - и Иксион Анненского: '... закон, богами / Придуманный, чтоб человек дрожал / Пред волей их, - я рушил дерзновенно...'16. Дерзкое богоборчество Иксиона не исчерпывается какой-то одной ситуацией, это некая константа его характера. В основе его - утвердившаяся на пути страданий (а только выстраданное становится истинным в художественной системе Анненского) убежденность в том, что мир небесный ни в чем не превосходит мир земной. Потому неожиданное помилование и приглашение в гости на Олимп он воспринимает без малейшего энтузиазма и даже выдвигает неслыханное по дерзости условие: он готов появиться на пиру у Зевса только как равный среди его гостей. Для героя пьесы это не проблема статуса, вопрос абсолютной личной свободы.

Участие в застолье 'всеблагих', во время которого Иксион, продолжая линию богоравности, выбирает напиток бессмертия, дает результаты, в корне противоположные тем, которые предусмотрены традиционным видом мифологической модели. Вспомним: в похожей ситуации Геракл, вкусив божественного нектара, гармонизировал тем самым трагическое смешение двух токов в своей крови - человеческой и божественной, получил в жены вечно юную богиню Гебу (кстати, ее главной функцией как раз является разлитие нектара по кубкам) и органично вписался в жизнь Олимпа.

В реакции Иксиона на напиток богов у Анненского отчетливо просматриваются, с одной стороны, архаические мифологические пласты, с другой - несомненно имеет место модернистское прочтение исходного сюжета. В данном случае можно говорить об амбивалентном виде известной фольклорной ситуации, когда герой выпивает волшебное питье17. В пьесе напиток бессмертия, преподнесенный Иксиону, не называется нектаром, хотя это название устойчиво закреплено за ним в эллинской мифологии. При этом сохраняется сакральное осмысление его связи с медом18, детально воспроизводятся все циклы создания божественного питья согласно мифопоэтическим представлениям древнего грека (первый музыкальный антракт) . Анненский заменяет 'нектар' 'амброзией', хотя обычно это слово обозначало пищу богов. Но слово 'нектар' возникает у него в другом контексте как метафора любви ('нектар губ').

Хор, дифференцируя характер воздействия божественной влаги на небожителей и на 'рожденных в прахе', обещает для первых 'сердца гордый покой' (читай: олимпийское спокойствие), а для вторых - избавление от таких напастей, как 'муки, сомненья, страхи' (читай: умиротворение). Вначале действие питья кажется соответствующим традиционному описанию: в одно мгновение герой обретает прекрасную внешность. Опять же согласно мифологической норме, мотив возлияния влечет за собой возникновение мотива любовного: вторым божеством, незримо присутствующим на праздничном пиршестве вместе с Дионисом, всегда мыслился Эрот. Этот смысловой пласт был актуален и для мифа об Иксионе и Гере. Один из древних толкователей данного сюжета прямо указывает на причинно-следственную связь между принятием героем напитка бессмертия и его страстью к Гере19. 'Для многих архаических коллективов существует непосредственная и вполне осознаваемая связь (даже на языковом уровне) между пищевыми и брачными запретами...', - замечает В. Н. Топоров20. Разумеется, разносторонне образованный филолог Анненский знал об этом, но в его драматической версии возникает более изысканный вариант изначального мотива. Поэт применяет распространенный в модернистском искусстве прием создания эстетического впечатления путем воздействия на разные центры восприятия одновременно. Помимо божественного напитка в его пьесе появляется венок из роз, выросших в саду Геры, и любовные чары распространяются главным образом посредством утонченного аромата, преследующего героя. (Отметим попутно абсолютную мотивированность этого авторского образа историко-культурным контекстом: увенчание венками в процессе винопития - одна из реалий эллинского пира).

В связи с проблематикой пьесы более существенный интерес для автора представ-ляет иной аспект воздействия божественного напитка на смертную природу человека: у Иксиона возникает ощущение внутренней дисгармонии, затрудняется возможность самоидентификации21. Герой опровергает непреложность закона, согласно которому мера ответственности человека за содеянное определялась богами (см. упоминавшуюся партию хора). Продолжая испытывать прежние муки совести и в статусе бессмертного, он осознает доминанту внутреннего суда личности над собой как главный этический норматив жизни22. Беспощадное определение Иксионом своего нынешнего статуса звучит убийственно для претендента на звание сверхчеловека: 'игрушечный божок'. Трагедия героя, по замыслу Анненского, связана с тем, что, потерпев крах как бог, тот осознает величайшую ценность предназначенной ему от рождения участи - быть человеком, которой он лишился добровольно23.

Можно сказать, что участие в олимпийском пире помогло Иксиону обрести истину, но иного рода, чем та, за которой обращаются к богам. По ходу пьесы все отчетливее звучит тезис Иксиона о более высокой состоятельности человеческой жизни, в которой есть место мечте и страданию, по сравнению с отупляющим благоденствием существования на Олимпе, разлагающе действующего на его обитателей. В таком 'опрокинутом' виде предстает в трагедии известный гомеровский тезис о просветленной легкости олимпийского бытия. Антитезис Анненского подкрепляется характерным для модернизма мотивом утонченности чувств и переживаний как самостоятельной эстетической ценности. Таким образом, мифологема олимпийского пира как верхней точки вертикали божественное / человеческое оказывается радикально переосмысленной. В классическом виде она утверждает абсолютное превосходство олимпийского бытия как высшей ценности эллинского мира. Земная жизнь в этом случае имеет значение главным образом в качестве некоего фона, подтверждающего эту незыблемую истину24. У Анненского получает развитие противоположная трактовка: жизнь, протекающая в пределах земного существования, оказывается более состоятельной с эмоциональной и этической точек зрения. Она вызывает неистребимый интерес, а порой и зависть олимпийцев, которые в этой параллели не могут не чувствовать себя проигравшими25.

В любовной линии Иксион - Гера трагическая партия отводится человеку, богине же предназначается довольно жалкая полуводевильная роль с легкой потасовкой и банальным предательством из мелочного расчета. И финальная реплика, повисающая в конце пьесы, о том же - о человеческом страдании как главном событии мироздания: 'Человека мучат'26.

1 По нормам античной этики, осужденный за особо тяжкий вид убийства не допускался к общей трапезе: ему отводился отдельный стол и он исключался из застольной беседы. См. эпизод с Орестом у Еврипида ('Ифигения в Тавриде', 945-951). Таким образом, приглашение на олимпийский пир Иксиона - не только знак оказанной ему высокой чести, но и подтверждение того, что он очищен от преступления божественной волей.

2 См.: Пиндар. Пифагорейские оды. (II, 21-89); схолии к 'Финикиянкам Еврипида (1185) и 'Аргонавтике' Аполлония Родосского (III, 62), а также: Гигин. Мифы (62).

3 О. М. Фрейденберг предложила в свое время следующий способ: 'Чтобы получить его (в данном случае мифа об Атридах - Г. Ш.) древнейшую версию, нужно отбросить верхний слой мотивировок и характеристик, трактовок и этических абстракций. Это сделать легко: все, что относится к отвлеченному и расширительному толкованию, не принадлежит древнему мифу; ему не принадлежит типично-греческий рационализм трактовки с ее сугубой каузальностью'. Фрейденберг О. М. Миф и литература древности. М., 1998. С. 62.

4 См.: А. Ф. Лосев. Олимпийская мифология в ее социально-историческом развитии // Ученые записки Московского педагогического института им. В. И. Ленина. Т. LXXII. С. 208.

5 Ю. В. Андреев. Цена свободы и гармонии. Спб., 1998. С. 316.

6 Это относится и к светским симпосиям (пирам в складчину, одной из наиболее распространенных форм аристократического досуга), и к поминальным трапезам. В обоих случаях в конечном счете имело место проживание участниками некоего пограничного состояния - причастности к контакту двух миров.

7 А. Ф. Лосев. Гомер. М., 1996. С. 358.

8 Ил. I, 597-604:

Он и другим небожителям, с правой страны начиная,

Сладостный нектар подносит, черпая кубком из чаши.

Смех несказанный воздвигли блаженные жители неба,

Видя, как с кубком Гефест по чертогу вокруг суетится.

Так во весь день до зашествия солнца блаженные боги

Все пировали, сердца услаждая на пиршестве общем

Звуками лиры прекрасной, бряцавшей в руках Аполлона,

Пением муз, отвечавших бряцанию сладостным гласом.

9 В древнегреческой литературе это ощущение воспроизводится на стилистическом уровне в особом жанре диалога, моделирующего ситуацию пира, во время которого разговоры интеллектуального содержания принято вести в непринужденной манере, сочетая серьезность обсуждаемой проблемы с намеренно сниженным, часто шутливым тоном ее презентации. См., например, 'Пир' Платона и 'Пир' Ксенофонта.

10 В то время как священным долгом каждого эллина считалась забота о сохранении рода (филы, др. гр. φίλη- род, колено, семья) и деятельность, направленная на его прославление и продолжение. О филономической этике как основе сознания древних греков см.: Ф. Ф. Зелинский. Еврипид в переводе И. Ф. Анненского // Перевал, 1907. ? 11-12. С. 41-43. DJVU

11 См., напр.: Т. Г. Цивьян. Образ и смысл жертвы в античной традиции // Палеобалканистика и античность. М., 1989. С. 124-125.

12 И. Ф. Анненский. Письма. Т. I. 1879-1905. Спб., 2007. С. 284.

13 Иннокентий Анненский. Стихотворения и трагедии. Л., 1990. С. 349.

14 См., напр.: Заметки о Ницше. РГАЛИ. Ф. 6. Ед. хр. 181. Иннокентий Анненский. История античной драмы. Спб., 2003. С. 28.

15 Кроме этого, Гера предлагает Иксиону вернуться в круг пирующих олимпийцев в качестве альтернативы его катастрофически развивающейся любовной страсти (действие третье, явление восьмое).

16 Иннокентий Анненский. Стихотворения и трагедии. С. 377.

17 См., например, работы В. Я. Проппа., В. Н. Топорова.

18 О ритуальном значении меда в эллинской обрядности см., в частности: Рабинович Е. Г. Мифологема нектара - опыт реконструкции // Палеобалканистика и античность. М., 1989.

19 Luc. Deor /. dial. 6 // См.: А. Ф. Лосев. Античная мифология с античными комментариями к ней. М., 2005. С.294.

20 Мифы народов мира. Т. 1. М., 1980. С. 427.

21 Традиционно разного рода 'отрицательные' проявления воздействия божественного напитка связываются главным образом в вином как особым его видом. (См.: Мифы народов мира. Т. 1. М., 1980. С. 427). Анненский, как видим, подводит совершенно иную основу под аномальные ощущения героя.

22 Здесь, безусловно, имеет место скрытая апелляция к одному из важнейших для Анненского нравственных ориентиров - творчеству Ф. М. Достоевского.

23 'Боюсь, что мой 'сверхчеловек' гораздо более 'человек', чем он бы этого хотел'. (Из письма И. Ф. Анненского В. К. Ернштедту от 28 ноября 1901 г. - См. сноску 12).

24 В гимне 'К Аполлону Пифийскому' мир людей представляется с олимпийских вершин выгодным контрастом:

И терпеливую стойкость, с какою под властью

бессмертных

Люди живут - неумелые, с разумом скудным, не в силах

Средства от смерти найти и защиты от старости гнусной.

(Античные гимны. М., 1988. С. 64).

25 Ср. сходный мотив у В. Брюсова:

Пусть боги смотрят безучастно

На скорбь земли: их вечен век.

Но только страстное прекрасно

В тебе, мгновенный человек!

('Служителю муз' ).

26 И. Анненский. Стихотворения и трагедии. С. 412.

![]()