Открытие: 15.03.2009

Обновление: 05.06.2024

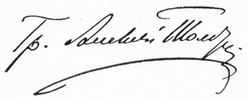

Сочинения гр. А.

К. Толстого,

как педагогический материал

|

Алексей Константинович Толстой (24 августа / 5 сентября 1817 - 28 сентября / 10 октября 1875) - поэт, драматург, прозаик, создатель знаменитой драматической трилогии, романа "Князь Серебряный" и соавтор незабвенного Козьмы Пруткова. Фото: А. К. Толстой. Собрание сочинений в 4-х томах. Том первый. М.: Изд-во художественной литературы, 1963. В статье "вполне ясно обозначилась близость раннему Анненскому позиции Толстого, который в своём творчестве "дорожит идеальными представлениями", "ищет в мире отблесков вечной красоты, отзвуков небесной гармонии". Анализируя поэзию Толстого, Анненский уделил большое внимание её "музыкальному" началу. Следует особо отметить, что "религиозный жанр" Анненского середины 1870-х гг. (поэма "Магдалина", цикл стихотворений на темы живописи Мурильо) в значительной степени ориентирован на творческую практику Толстого, автора поэм "Грешница" и "Иоанн Дамаскин" (см.: Иннокентий Анненский. Магдалина. Поэма / Публ., послесл. и прим. Владимира Гитина. М.: ИЦ - Гарант, 1997. С. 21, 157-158*). См. также: Кушнер А. О некоторых истоках поэзии И. Анненского. PDF // Иннокентий Анненский и русская культура XX века: Сб. научн. тр. / Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме; Сост. и научн. ред. Г. Т. Савельевой. СПб., Арсис, 1996. С. 130-132. * Указаны страницы статьи-послесловия: Гитин В. Е. "Магдалина" Иннокентия Анненского. Можно добавить с. 166. А. И. Червяков / УКР I. С. 110-111. |

Анненский неоднократно обращался к творчеству А. К Толстого в своих служебных рецензиях, подразумевая его "глубоко национальную ширь и иногда даже метафизичность лирических мотивов ... (вслед за Лермонтовым)" - Мнение по вопросу о выработке некоторых предположений в связи с расширением в наступающем же учебном году курса русской словесности в выпускных классах гимназий и реальных училищ // УКР II. С. 301.

Анненский об А. К. Толстом:

- упоминания в статье

"Стихотворения Я.

П. Полонского как педагогический материал"

(2)

-

краткая характеристика символизма творчества и неоднократные

упоминания в статье

"А. Н. Майков

и педагогическое значение его поэзии"

- упоминание в статье

Миф об

Оресте у Эсхила, Софокла и Еврипида

PDF 3,0 MB

-

упоминание в статье

"Генрих Гейне и мы"

(2)

- упоминание

во втором

педагогическом письме

"К вопросу об

эстетическом элементе в образовании"

- упоминание пьесы "Грешница" в

статье "Театр

Леонида Андреева"

- упоминание персонажа баллады

"Василий Шибанов" в

статье

"Горькая судьбина"

- упоминание в статье

"Бальмонт - лирик"

-

повторение цитирования

в статье стихов о "многострунной арфе" в

письме Е. М.

Мухиной от 16 июня 1905 г.

- упоминание в УКР-рецензии

? 215 (1909).

PDF

- упоминание в

31-й лекции курса

"История античной драмы"

По теме "Анненский и А. К. Толстой" написано:

Гитин В. Е.

Два

источника стихотворения И. Ф. Анненского 'Тоска маятника'.

Ронен О.

"Не-я".

Почтовая карточка с оригинальной маркой к

175-летию А. К. Толстого. Россия. 1992 г.

Первая публикация:

Воспитание и обучение. Ежемесячный

педагогический листок. 1887.

? 8. С. 181-191; ?

9. С. 212-220.

Библиография:

[467].

По всей видимости, Анненский пользовался изданием, на которое ссылается: Толстой А. К. Полное собрание стихотворений: драмы, поэмы, повести, былины, баллады, притчи, песни, очерки: 1855-1875: c портретом автора: т. 1-2 / Гр. А. К. Толстой; предисл.: М. Стасюлевича; под ред. М. М. Стасюлевича. СПб.: тип. М. Стасюлевича, 1876.

Вторая публикация: Толстой А. К. Стихотворения. Поэмы. Князь Серебряный. Сочинения Козьмы Пруткова. М.: Олимп; ООО "Фирма "Издательство АСТ", 1999 (Школа классики. Книга для ученика и учителя). С. 477-505.

Здесь в Содержании, в разделе "В помощь ученику и учителю", есть пункт "Критика о творчестве А. К. Толстого", но нет перечня работ, в т. ч. статьи Анненского. Поэтому она находится не сразу. В комментарии сказано:

"Текст приведён в соответствие с нормами современной орфографии, убраны ссылки Анненского на тома и страницы издания сочинений Толстого, которым он пользовался при работе над статьёй".

В третий раз опубликована только 1-я часть статьи

в сборнике:

Анненский

И. Ф. Из педагогического

наследия.

Сост., подг. текста, предисл. и

прим. О. Н. Черновой.

Смоленск: СГПУ, 2001. Вып

I. С. 42-62, 112-113.

К сожалению, последняя

публикация полна ошибок, неточностей и технических

погрешностей. Комментарий к ней:

"И. Ф. Анненский отмечал своеобразие формирования поэтического таланта А. К. Толстого. Обращаясь к лирике поэта, И. Ф. Анненский писал о том, что значительная часть ее может изучаться в школе.

В методическом плане статья представляет несомненный интерес для учителя, так как содержит рекомендации по проведению сравнительной работы над произведением. Например, проводится сравнение пушкинской "Осени" со стихотворением А. К. Толстого "Когда природа вся трепещет и сияет..." с точки зрения обстановки творчества. Есть материалы сравнительного характера стихотворений В. А. Жуковского и А. К. Толстого. Особое внимание уделялось музыкальному строю стихотворений, характеристике душевных настроений автора, анализу поэтической речи".

![]()

I.

Лирика

Источник текста: Воспитание и обучение. Ежемесячный педагогический листок. 1887. ? 8. С. 181-191.

181

"...mon amour de notre nature sauvage s'est

reflétée dans mes poésics pent

être aussi souvent, que mon sentiment de

la beauté plastique".

Alexis Tolstoï

(Перевод: "...любовь моя к

нашей дикой природе проявлялась в моих стихотворениях так же,

по-видимому, часто, как и свойственное мне ее чувство пластической

красоты".

из письма к А. Губернатису 20 февраля (4 марта) 1874 г.; оригинал

по-французски).

Перевод по републикации, с. 477.

Немногим из русских поэтов, может быть, немногим из поэтов вообще, пришлось расти, воспитываться и развивать свой талант при таких благоприятных условиях как покойному гр. А. К. Толстому. В своем известном автобиографическом письме к флорентийскому профессору А. Де-Губернатис он говорит1), что детство оставило в нем самые светлые воспоминания; и в самом деле, как прекрасно развили его поэтическую натуру: разумное и тщательное воспитание, жизнь среди благодатной южной, и вместе с тем родной, природы; мир искусства, который был открыт ему с самого нежного возраста. У ребенка, конечно, была исключительная натура. 13-летний мальчик, который проводит ночи в восторженном созерцании бюста молодого фавна и, вернувшись из Италии, плачет по этом 'потерянном рае' - явление единичное. Артистическая природа стала проявляется в Толстом очень рано; по его собственным словам, с 6-летнего возраста он стал пачкать бумагу, и очень рано его произведения сделались безупречными в метрическом отношении. Как на один из факторов своего поэтического развития он указывает на растрепанный том в грязновато-красной обложке, в котором были собраны стихи лучших русских поэтов. С этим томом ребенок проводил целые часы, упиваясь гармонией полупонятного содержания. Едва ли не сильнейшим еще фактором оказалась русская природа. Поэт много говорит о своей любви к лесу и о связи этого чувства со страстью к охоте, развившейся в нем с 20-летнего возраста; но, может быть, еще сильнее звучит в его поэзии любовь к вольному простору степей. Степи навеяли на него эти чудные образы богатырей, на которые былины могли дать ему только намеки. В степях развились эти ширь и удаль, которые, нет-нет, да и зазвучат в его лирике. Степи навеяли на него и ту безотчетную грусть, которая сродни его поэзии.

Толстому поэзия представляется вечным стремлением к идеалу, к бесконечному. Он говорит, обращаясь к Аксакову, что

"В беспредельное влекома

Душа незримый чует мир"

(I,

222).

Он спрашивает в том же послании (I, 222-3):

"Но все, что чисто и достойно,

Что на земле сложилось стройно,

Для

человека то ужель

В тревоге вечной мирозданья

Есть грань высокого

призванья

И окончательная цель?"

По его мнению,

"В каждом шорохе растенья

И в каждом трепете листа

Иное слышится

значенье,

Видна иная красота".

Творчество является для него освобождением от житейских цепей; он говорит:

"Но цепь житейскую почуя,

Воспрянул я и, негодуя,

Стихи текут"

(I,

224).

Подобно Пушкину, он любит осень, как лучшую обстановку для поэтического труда:

"Когда и воздух сер, и тесен кругозор,

Не развлекаюсь я смиренною природой,

И немощен ее на жизнь мою напор;2)

Сосредоточен я живу в себе самом,

И

сжатая мечта зовет толпы видений"

(I,

225).

2) Пропущена следующая строка: "Мой трезвый ум открыт для сильных вдохновений,".

Мне кажется, что было бы полезной работой для учащегося сравнить Пушкинскую "Осень" с пьесой А. Толстого "Когда природа вся трепещет и сияет" с точки зрения обстановки творчества.

Подробнее и яснее рисует Толстой процесс творчества в стихотворении "Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель!"

Поэт должен окружиться мраком и молчанием, когда он уловил черточку или какое-нибудь созвучие из тех образов и мелодий, которые невидимо и неслышно носятся в мире; он должен напрягать сильней душевный слух и душевное зрение и ожидать, пока перед ним выступят картины, выйдут из мрака яркие цвета:

"как над пламенем грамоты тайной

бесцветные строки вдруг выступают"

(I,

248-249).

Стремления поэта в беспредельное не вносят дисгармонии в его душевный мир. Для него идеал тесно связан с землей.

"Когда глагола творческая сила

Толпы миров воззвала из ночи,

Любовь их

все, как солнце, озарила

И лишь на землю, к нам, ее светила

Нисходят

порознь редкие лучи".

(I,

306)

Мир является для него, таким образом, бледным отражением идеала, живущего в небе. Тем с большей жадностью ловит поэт в мире отблеск вечной красоты: он ищет его и в природе, и в человеческой душе. Для него любовь, даже самая сильная и непосредственная, является не сама по себе, а как звено в общем гармоническом сочетании: она просветляет его 'темный взор' и заставляет 'вещее сердце' понимать,

"Что все, рожденное от Слова,

Лучи любви кругом лия,

К нему вернуться жаждет снова

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

И всюду звук, и всюду свет,

И всем мирам одно начало,

И ничего в природе

нет,

Что бы любовью не дышало..."

(I,

305)

183

Земная любовь кажется Толстому, как земная красота, и как земная гармония, бледным, несовершенным отблеском живущего в голубом эфире идеала. Земная любовь - это любовь раздробленная, мелкая. Он говорит, отвечая на ревнивые упреки:

"И любим мы любовью раздробленной

И тихий шепот вербы над ручьем,

И милой

девы взор на нас склоненный,

И звездный блеск, и все красы вселенной,

И

ничего мы вместе не сольем"

(I,

306).

Жизнь - это только короткая неволя. За ее пределами люди сольются все в одну любовь, широкую, как море, для которой пределы земли казались бы слишком жалкими.

Счастье, которое дается человеку поэтическим чувствованием и творчеством, и есть именно это временное отрешение от жизни для созерцания, хотя бы мгновенного и неполного, мира небесных идеалов.

Чувства сострадания, заботливости, радостного увлечения, разочарования или ревности ослабляются в поэте этим неудержимым стремлением к небу.

Он удивляется, если мгновенная печаль человека любимого волнует и мучит его. Ему тяжел наплыв этого человеческого чувства в созерцательное блаженное состояние поэта, который любит

"там, за лазурным сводом,

Ряд жизней мысленно отыскивать иных"

(I,

314).

и, свершая свой жизненный путь, смотреть с улыбкой и мимоходом

"На прах забот и горестей земных."

Было бы интересной эстетической задачей охарактеризовать этот принципиальный идеализм гр. А. К. Толстого сравнительно с поэзией Жуковского. У Толстого в нем больше красок, образов - это был певец, 'державший стяг во имя красоты'; мир красоты и грации в искусстве воспитал его идеальные стремления; у Жуковского в основании лежит сознание непрочности человеческого счастья и желание найти себе утешение в скорби и несчастиях жизни.

В поэме 'Дон-Жуан', где столько прекрасных страниц, Толстой с любовью рисовал образ бессознательно страдающего идеалиста. В прологе Сатана открывает причину страданий Жуана:

"Любую женщину возьмем, как данный пункт;

Коль кверху мы ее продолжим

очертанье,

То наша линия, как я уже сказал,

Прямехонько в ее упрется идеал,

В тот чистый прототип, в тот образ совершенный,

Для каждой личности заране припасенный.

Я этот прототип, незримый никому,

Из дружбы покажу любимцу моему"

(I,

49).

Несоответствие этого идеала с действительностью делается ясным Жуану на первых порах любви и заставляет его постоянно разочаровываться и увлекаться новыми обманами, призрачными подобиями идеальной красоты.

Для поэта счастье является в виде связи с небом, страдание - в виде отчуждения от него. Когда

"Сердце полно вдохновенья,

Небо полно красоты."

Свои воспрянувшие творческие силы поэт характерно сравнивает с струнами, 'натянутыми между, небом и землей' (I, 283). Напротив, в злые минуты говорит поэт:

"И к небу вознестись душа моя не может,

И отягченная склоняется глава."

Самая смерть представляется фантазии поэта каким-то гармоническим аккордом:

"все ее невидимые муки,

Нестройный гул сомнений и забот,

Все меж собой

враждующие звуки

Последний час в созвучие сольет."

Сила любви и гармонии, связывающая все существующее в мирах и человека со всем существующим, лежат в основе религиозных чувств поэта. Иоанн Дамаскин, певец и вероучитель, является, конечно, его любимым идеалом поэта. Это певец 'высокий сердцем, духом нищий'. Душа Дамаскина жаждет единения со всем миром, он говорит:

"О, если б мог всю жизнь смешать я,

Всю душу вместе с вами слить;

О,

если б мог в мои объятья

Я вас, враги, друзья и братья,

И всю природу заключить!" (I,

9)

184

Его песнь, в свою очередь, есть только более яркое выражение похвалы Божией, разлитой во всем мире, - той похвалы, которую не перестанут произносить

"Ни каждая былинка в поле,

Ни в небе каждая звезда!" (I,

30)

Одним из наиболее сладких для человека проявлений гармонии в мире является музыка, которой Толстой посвятил два прелестных стихотворения. Первое - 'Цыганские песни' (I, 228-230) - поэт узнает в мелодических сочетаниях: и тоску по родине, и удаль, и радость, и знойный вихрь желаний. Но особенно хорошо изобразил поэт впечатления от игры скрипача (I, 270). Это не объяснение музыкальных звуков, не реальный комментарий к новой музыке, но дивное изображение чувств и тех неопределенно-сладких волнений, которые овладевают нашей душою под влиянием музыки, и под влиянием скрипки особенно.

"Обвиняющий слышался голос,

И рыдали в ответ оправданья;

И бессильная

воля боролась

С возрастающей бурей желанья."

Здесь нет ничего определенного, конкретного; но взамен как хорошо намечается интенсивность впечатлений выражениями оправдания рыдали, буря желанья, или дальше: неземные слова, тревожное сердце, беспощадная бездна свою жертву, казалось, тянула. Мне кажется, на возможность анализа и метафорического изображения музыкальных впечатлений можно указывать и учащимся, особенно, при помощи подобных стихотворений, хотя, конечно, надо сильно любить музыку, чтоб вполне их понимать.

Любовь к гармонии и к красоте, особой форме этой гармонии, отразилась не только на содержании и духе, но и на форме поэтических произведений Толстого. Самые маленькие пьесы его отличаются стройностью и каким-то особенным изяществом. Чувство меры в нем развито замечательно: он не даст нам слишком сильно волноваться, не заставит нас слишком долго смеяться, ужасаться: он никогда не замкнет пьесы диссонансом, хотя зато мы не рискуем никогда, что в его поэзии

"Выстраданный стих, пронзительно унылый,

Ударит по сердцам с неведомою

силой."

Мне кажется, что к лирике Толстого вполне подходят слова его же стихотворения:

"Словно падает жемчуг

На серебряное блюдо."

Мы, можем сказать ему его собственными стихами:

"Твоя же речь ласкает слух,

Твое легко прикосновенье

Как от цветов

летящий пух,

Как майской ночи дуновенье."

Чрезвычайно характерны по уравновешенности лежащего в их основании мотива три маленькие лирические пьесы Толстого. Во-первых, это - 'Вздымаются волны, как горы' (I, 277): поэт видит ладью, которая то взлетает к небу, то падает в бездну, и говорит ей:

"Не верь же, ко звездам взлетая,

Высокой избранника доле.

Не верь, в глубину ниспадая,

Что звезд не увидишь ты боле."

Он уверен, что душа, это взволнованное страстью море, придет в свой законный уровень.

В двух других пьесах того же характера Толстой сравнивает свою душу с морем. Он находит в жизни души моменты, когда ей бывает сродни шумящее море и когда она напоминает море спокойное (I, 278 и 279) - состояние деятельно-страстное и созерцательное. Замечательна в Толстом эта способность как-то сбоку взглянуть на свое сердце, не переживать в поэзии чувства и страдания, а описывать их переживание и сладить, как в душе сменяются

"Надежд и отчаяний рой,

Кочующей мысли прибой и отбой,

Приливы любви и

отливы." (I,

297)

Сознание необходимости гармонического равновесия в душевных состояниях заставляет его спокойно уверять, что не надо верить 'отзыву любви', как ее прекращению. Равновесие восстановится в силу стихийного закона гармонии, который властен над его душой, как властен над океаном, звездой и песчинкой.

Далеко не всякий поэт обладал этой

185

могучей объективностью трезвого ума, для которого собственная жизнь часто представлялась даже не живой сменой живых волнений, а каким-то 'золотым переплетом от беспечной удали к заботам'. Не у всякого думы, как у Толстого, с завидным постоянством

"Ткут то в солнце, то в тумане

Золотой узор на темной ткани."

Бессознательно и ревниво бережет он свое душевное равновесие; вид моря, которое, несмотря на весь свой видимый хаос и бурность, подчиняется таким строгим законам, склонен его особенно успокаивать. Для него бурное море - это периодически взволнованная душа, похожая на его душу, и на всякую человеческую душу. Не грезится ему при взгляде на волны, что это тоскует какое-то сердце, у которого оторвали от взоров созерцание неба и Бога (вспомните 'Море' Жуковского), не грезится ему, как Байрону и Пушкину, 'свободная стихия ' мрачная, сурово-решительная и ничему не повинующаяся - Толстой, смотря на бегущие и сменяющиеся волны, приходит к утешительному выводу:

"Что же грустить, коли клин вышибается клином,

Как волна сменяется новой

волной." (I,

276)

Сознание необходимости и неизбежности гармонической смены настроений, а часто и положений в человеческой жизни, художественное стремление к красоте, гармонии, равновесию вовсе не приводят поэта, к состоянию равнодушия и безразличности. В очаровательной маленькой пьесе (I, 255) автор представляет свое пылкое сердце в виде раскаленного железа, брошенного в холодную воду светских отношений, и объявляет благородную решимость:

"Буду кипеть, негодуя тоской и печалью, -

Все же не стану блестящей,

холодною сталью."

Далеко не всегда удается нашему поэту в лирической пьесе, которая часто увековечивает минуты, выйти из состояния колебаний и сомнений. В стихотворении:

"В совести искал я долго обвиненья." (I, 263)

он говорит, что напрасно силится согласить, что несогласимо; каждый звук в окружающем мире звучит ему неясным упреком, и напрасны все хлопоты ума:

"Горестная чаша не проходит мимо,

Ни к устам зовущим низойти не хочет."

Но чаще и охотнее отмечает поэт в своих песнях те моменты, когда состояние сомнения разрешается:

"Пришла пора - и вы воскресли вновь:

Мой прежний гнев и прежняя любовь.

Рассеялся туман и, слава Богу,

Я выхожу на старую дорогу." (I,

282)

В одной пьесе он в нерешимости:

"Которому ж голосу отповедь дам?

В сомнении рвется душа пополам.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Но где же прямая, святая дорога?" (I,

261)

Это состояние нерешимости переходит в желание следовать за тем голосом, который немолчно и повсюду говорит с ним на родном языке и манит сильнее всех других.

Замечательнее всего в этом отношении является одно из последних лирических произведений Толстого: оно изображает блаженное состояние души, испытанное им раз в полудремоте. Поэту кажется, что он летит без крыл, что, поднявшись в воздухе, он переходит в один неудержимый порыв с природою; ум его остается трезвым и чуждым восторга, но сам поэт как бы умер для тревог и, взамен этого, ожил в сознании бытия. Дуновенье листьев шепчет поэту, что он находит, таким образом, разрешенье старинной задачи:

"То творчества с покоем соглашенье,

То мысли пыл в душевной тишине." (II,

307-308)

Стремлением к гармонии и равновесию объясняется часто, мне кажется, и форма стихотворений Толстого. В ней очень обыкновенны параллелизмы. Вспомним: 'Грядой клубится белою, над озером, туман' (I, 259), 'Деревцо мое миндальное' (I, 262), 'Острою секирой ранена береза' (I, 288), 'Не верь мне, друг, когда, в избытке горя' (I, 298), 'Не спящих солнце, грустная звезда' (I, 356) и др.

186

Особым видом параллелизма является и прекрасное стихотворение из Гервега, сопоставляющее смерть в неорганическом и в органическом мире.

Параллелизм в книжной поэзии, как мне думается, служит иногда к уменьшению остроты впечатления: например, 'больное сердце не залечит раны' - эта тяжелая картина застилается в поэзии образом белой березы, которая плачет, потому что кто-то ударил ее топором по нежной белой коре, но должна утешиться на следующий год. В пьесе, взятой из Гервега, изображается смерть - смерть тяжелая, потому чти сердце, умирая, рвется на части; но в фантазии читателя это мучительное сознание ослабляется картинами исчезающего дыма, замирающего звука, гаснущей зари, картинами, которые рисует ему перед этим поэт своей волшебной кистью. Я думаю, что наш поэт ненамеренно, но из чувства поэтического такта, из свойственного ему чувства меры так часто прибегал к параллелизму.

Среди лирических пьес Толстого, среди преследовавших его и воссозданных им образов, часто слышится удаль, размах широкой русской натуры. Вспомним его 'Край ты мой, родимый край' (I, 243), 'Коль любить, так без рассудку' (I, 284), было бы совершенно несправедливо видеть только искусственность в этом тоне, в этих поэтических приемах. В основе лежит здесь коренная черта поэтической души Толстого, его влечение в беспредельное, в ширь и в высь, - о котором мы говорили в начале его поэтической характеристики. Отсюда и грандиозные образы, на которых останавливается его фантазия: боги, цари, рыцари, богатыри. Из стремления жить независимой созерцательной жизнью, из постоянного желания стряхнуть с себя мелочную действительность, с ее ложными тревогами и жалкими заботами, проистекала легкость, с которой поэт уходил в мир фантазии или погружался в прошлое. Его живые, непосредственные наблюдения, напр<имер>, в 'Крымских очерках' не дали ничего замечательного, а охота, которую он так любил, в лирике его совсем не отразилась, даже в метафорах. Замечательно, что, легко допуская в фантазии или шутке гиперболу, он боялся всякого усиления тона, всякого увеличения размеров в деле изображения реальных чувств. В языке его нет этих постоянных усилений посредством ужасный, страшный, смертельно, бесконечно, невыразимо и т. п., и он искренно боится того злого духа, который

"Лживым зеркалом могучие размеры

Лукаво придает ничтожным мелочам." (I,

274)

Но обратимся к характеристике душевных настроений изображаемых Толстым в лирике.

Воспоминание - вот одна из излюбленных им лирических тем. Сюда относятся пьесы: 'Ты помнишь ли, Мария' (I, 285), 'Ты знаешь, я люблю там, за лазурным сводом' (I, 314), 'На нивы желтые нисходит тишина' (I, 322), 'С тех пор, как я один, с тех пор, как ты далеко' (I, 323), 'Смеркалось, жаркий день бледнел неуловимо' (I, 324), 'Ты помнишь ли вечер, как море шумело' (I, 332), 'У моря сижу, на утесе крутом' (I, 359), 'То было раннею весной' (II, 300-301), 'Дождя отшумевшего капли' (I, 257). В этих стихотворениях можно отметить несколько различных типов. Во-первых, воспоминание, воссоздающее поэту картину прошлого, на которую он любуется; при этом воспоминание не соединяется ни с каким определенным чувством - чувство утраты сказывается очень слабо, по крайней мере такова первая из указанных пьес и стихотворение 'Ты помнишь ли вечер, как море шумело'. Затем, воспоминание, которое не вызывает определенного образа, но повторяет целый ряд впечатлений, которые все рождают одно, основное в пьесе чувство - раскаяние ('На нивы желтые нисходит тишина'). Наконец, воспоминание может воскрешать перед поэтом один образ, но с отчетливостью и силой галлюцинации (у Толстого это образ любимой женщины в пьесах на стр. 323 и 324 1-го т.). В одном из самых прочувствованных стихотворений гр. Толстого 'То было раннею весною' сожаление о безвозвратном прошлом красиво выра-

187

жается рядом повторений в начале и конце куплетов и восклицаний:

То было в утро наших лет.

О счастие! о слезы!

О лесть! о жизнь! о солнца свет!

О свежий дух березы!

В этих восклицаниях не чувствуется ни малейшей монотонности, несмотря на их обилие, и как грациозно выражают они состояние души автора; он будто ослеплен открывшейся перед ним картиной, которая так не похожа на настоящее, и не знает, чем больше любоваться, о чем больше жалеть. Если возможно воспользоваться этим выражением, я назвал бы такое отношение к своей грусти лирический скупостью: поэт не тратит слов для жалоб, для сопоставления прошлого с настоящим, и тем живей и драматичней представляется нам его душевное состояние. В пьесе 'Дождя отшумевшего капли' представляется, как поэт сидит под кленом; он задумался, сожалея о прошлом, когда он был чище и добрей. Соловой поет над ним так нежно, будто хочет сказать ему, что он напрасно грустит, и что былое время должно воротиться. Стихотворение производит сильное впечатление искренности, может быть, опять-таки оттого, что автор нисколько себя не жалеет, а спокойно говорит, о чем он думал, и объясняет, отчего он прежде был лучше. Впечатление тихой грусти дается всей картиной, а не выражениями грусти на словах или в восклицаниях.

Чувство любви к женщине в разных формах и стадиях своего развития наполняет значительную часть лирических пьес Толстого. Почтенный профессор О. Ф. Миллер в очерке, напечатанном в "Вестнике Европы" вскоре после смерти гр. Толстого, прекрасно отметил характер любви в его поэзии - это идеально чистое выражение чистой любви. Здесь нет страстности Альфреда Мюссе или Пушкина - идеализм душевный красоты, внешняя красота, как отражение идеальной, родство душ, грусть разлуки, воспоминание - вот элементы его любовных стихотворений. В самом увлечении, которое заставляет поэта очертить свою буйну голову, слышится не голос слепой страсти, а трепетание души, которой грезится, перед которой будто мелькнул на мгновение дорогой, долгожданный идеал, и вот человек боится нарушить холодным размышлением эту священную минуту.

Мы могли бы проследить в пьесах Толстого целую историю любви - встречу и увлечение, страсть, счастье, разлуку, смерть и воспоминание, в этом цикле не может быть, конечно, и речи о густоте чувственных красок, о цинизме3), простодушном ли, как в наших былинах, или искусственном, как у Парни, Бальзака, Гонкура, о дразнящих недомолвках Жорж Занд или Гюго, которые делают так часто недоступным для школы чтение эротической поэзии. Есть в этом круге стихов Толстого несколько пьесок, которые меня привлекают и которые я считаю полезными для русской школы, для юношества. Гр. Толстой, конечно, поэт не для детей, и у него нет, или почти нет, чтения для детского возраста, какое можно найти у Пушкина, Майкова, Некрасова, Никитина, Полонского, Плещеева и многих русских поэтов. Но зато как-то особенно сродни ранней юности изящный, идеально-чистый, порой мистический характер его поэзии. Он роднит Толстого, как роднит Полонского, с тем временем человеческой жизни, когда душа полна неясных и высоких стремлений, когда в уме толпятся начатки, обрывки, эскизы тысячи мыслей когда глаз ищет идеально-прекрасных образов, ухо ждет мелодических сочетаний. Слова: 'любовь', 'женщина', которые как-то особенно тщательно выключаются из нашего школьного чтения, выключаются не по праву, особенно теперь, когда юноша сидит на школьной скамье до 20 лет. Все дело в красках и формах, которыми мы облекаем законные стремления человеческого сердца.

3) О цинизме Анненский размышлял при подготовке к последним свои докладам "Поэтические формы современной чувствительности" и "Об эстетическом критерии ".

Покойный Некрасов, в последние годы своей поэтической деятельности, дал нам в стихах, глубоко прочувствованных и сильных, хотя местами набросанных с лихорадочной небрежностью, прекрасный, горячо-любимый им образ матери. Гр. А. К. Толстой обрисовал нам образ другой, неизвестной нам, но любимой им

188

и прекрасной женщины. Оба эти образа в поэтической своей обрисовке не должны остаться чуждыми русскому юношеству. Уважение к женщине, чувство, к сожалению плохо развиваемое в наше время, должно поддерживаться изучением поэзии: всякое уважение поддерживается именно идеальным представлением о предмете уважения, а таковое и дается нам поэзией. Героиня уважения Толстого представляется нам доброй и тихой - один вид ее мирит людей с горем, делает их добрей. В ее наружном спокойствии сквозит вечная грусть; эта грусть не безотчетна: она происходит от того, что нежное сердце этой женщины стыдится своего счастья: все хорошее в окружающем, даже свет солнца, тень дубравы, самый воздух - точно кажутся ей 'стяжанием неправым', чем-то таким, что она отняла у других, что есть не у всех людей в таком изобилии (I, 308).

Между тем, у нее в действительности очень мало, даже совсем нет счастья; но себя она не жалеет, потому что мысль ее прикована постоянно к скорби других людей (I, 309). Это прекрасное созданье является жертвой тревог жизни; в мягкой и робкой душе ее нет силы для борьбы и сопротивления; как оторванный листок, который плывет по течению4), как сизый дым, который не смеет бежать к облакам, она смята выпавшим ей на долю страданием; точно лощинка, которая одна в светлый весенний день не цветет, покрытая тенью от высоких гор, а вся заливается холодными ручьями талого снега, - ее сердце принимает отовсюду 'чужое горе' (I, 314). Мы рассмотрим только три стихотворения, но и в них, мне кажется, намечены отчетливо черты идеального женского образа. Конечно, эпос и драма могут дать образ более яркий, отчетливый, более жизненный, но и у лирики есть свои преимущества: одушевление в передаче и яркий идеализм в обрисовке.

4) Ср. в набросках к докладу "Об эстетическом критерии" (осень 1909 г.): "Тоска и понимание облетающего листа" (Письма II. С. 433). Эта тема присутствует в лирике Анненского и становилась предметом исследования: Налегач Н. В. Поэтика листов-листьев в лирике И. Анненского. в составе сборника материалов PDF 4.0 MB // Иннокентий Федорович Анненский. 1855-1909. Материалы и исследования. М., 2009. С. 98-109.

Интересно сопоставить также несколько лирических пьес для выяснения образа самого поэта. Мы говорили выше не столько о нем, сколько об его идеалах и свойствах его поэзии. В стихотворении 'Пусть тот, чья честь не без укора' (I, 247), автор рисует свободолюбивого поэта, который не боится врагов и не льстит друзьям, его свободное чело склоняется перед тем, что кажется ему самому светлым и чистым. Этот образ повторяет Пушкинского идеального поэта. Ни один из двух враждующих станов не может привлечь к себе свободного певца - ни западники, ни славянофилы, которые, очевидно, подразумеваются здесь, не назовут его своим, но не потому, чтобы он был межеумком, а потому, что мир, в котором он вращается, его субъективный мир, не знает деления на эти лагери, а еще потому, что ему ненавистен мелочной партийный раздор в борьбе, где зачастую, за придирчивым притязанием на непогрешимость забывается идеальное стремление к истине (I, 260). Сомнения, борьба, временами горечь разочарования и даже отчаяния - ничто не остается чуждым живой душе поэта; обновлением и возрождением является для него возвращение к тем дорогим поэтическим идеалам которые озаряли его юность. Поэт - созерцатель и художник не мог и напрасно старался сделаться светским или чиновным человеком.

"Ой, честь ли"

(говорит он)

"Гусляру-певцу во приказе сидеть,

Во приказе

сидеть, потолок коптить.

Ой, коня б ему, гусли б звонкие.

Ой, в луга бы

ему, во зеленый бор." (I,

267)

Бог создал его зорким, задумчивым любителем природы и всего прекрасного, - у него нет практического смысла:

"И все люди его корят, бранят,"

говоря:

"Не бывать ему воеводою,

Не бывать ему посадником,

Думным дьяком не бывать ему,

Ни торговым делом правити." (I,

265)

На закате дней шум осенних падающих листьев, который прежде совпадал с оживленнейшей порой его творчества, шепчет ему как бы отпуск с поэтической службы:

"Всему настал покой, прими ж его и ты,

Певец, державший стяг во имя

красоты.

Проверь, усердно ли ее святое семя

189

Ты в борозды бросал,

оставленные всеми;

По совести ль тобой задача свершена,

И жатва дней

твоих обильна иль скудна?

На эти, вопросы, конечно, еще нельзя дать ответа. Детальный разбор его сочинений даст, вероятно, возможность, ответить на два первые. А задать их было, конечно, вполне естественно для человека, который так много получил от природы и от людей.

В поэзии Толстого довольно мало описаний. Картина природы служит в его лирике, обыкновенно, не центром, а лишь фоном, деталью, или иллюстрацией к изображению уголка в мире человеческих ощущений. Он любит осень и мимоходом дает ряд, осенних пейзажей. Ум его отказывается творить, 'когда природа вся трепещет и сияет' и, напротив, вдохновляется сереньким, хмурым фоном осенней картины (см. I, 225 и 326).

Несомненно, лучшую картину осени дает нам пьеса 'Прозрачных облаков спокойное движенье' (II, 305-306). Описание здесь чисто субъективное. Автор будто ждал и нашел, наконец, соответствие между своей душой и картиной природы:

"Нам тихий свой привет

Шлет осень мирная. Ни резких очертаний,

Ни ярких

красок их. Землей пережита

Пора роскошных сил и мощных трепетаний,

Стремленья улеглись; иная красота

Сменила прежнюю; ликующего лета

Лучами

сильными уж боле не согрета,

Природа вся полна последней теплоты."

Все говорит об отцветании, отдыхе, жизни в воспоминаниях и, вместе с тем, об отчете, о проверке прошлого.

Подобный мотив, только сжато и может быть сильнее, когда-то взял Гете в своей пьесе 'Ueber allen Gipfeln' (известна по-русски в лермонтовском переводе 'Горные вершины')5).

5) "Über allen Gipfeln..." - первая строка стихотворения Гете "Wandrers Nachtlied II' ('Ночная песнь странника II'). Позже Анненский попробовал его перевести, см. "Над высью горной...".

Может быть, было бы не бесполезно для ученика сравнить эти два стихотворения: тут кроме точек соприкосновения, найдется и много несогласного.

![]()

Поэт любит лес, но описаний лесной природы у него мало. Он живет в поэзии сосредоточенной жизнью духа. Когда он идет в сосновый бор, там ручей начинает ему рассказывать таинственные истории, легенды, и он заслушивается их, забывая об окружающем его ландшафте (I, 232). Из лирических пьес Толстой только одну - 'На тяге' (II, 303-304), посвятил впечатлениям охоты: здесь есть и картина леса ранней весной, и картина охоты; но автор не удерживается на этой объективной, ландшафтной почве; стоило защелкать соловью, как окружающий весенний пейзаж преобразился в его душе в горькие сожаления о былых радостях и пережитой молодости. У Толстого есть еще поэтическое описание Малороссии, напоминающее известное 'Kennst du das Land'6). Это не есть непосредственно создавшаяся поэтическая картина, а целый ряд описаний и исторических воспоминаний, скрепленных общим именем Малороссии, которую поэт считал своей настоящей родиной.

6) Стихотворение Гете.

Очень часто картина природы, открывающаяся перед поэтом, приводит за собой другие картины - особенно, картины прошлого. Степь, покрытая темно-голубыми колокольчиками, вызывает в его фантазии казацкую старину и поездку запорожцев в Москву, к 'Тишайшему царю', чтобы отдаться под его высокую руку. Стога на широком лугу говорят поэту о том, что когда-то они были цветами, но что их подрезали острыми косами и раскидали далеко друг от друга; на голове у них уселись черные вороны и галки; согнать этих непрошенных гостей они зовут грозного и светлоокого орла, своего далекого отца. Кто же не узнает в этих скошенных цветах южных славян, в воронах и галках - турок и австрийцев, в светлооком орле - Белого царя?

![]()

Гр. Толстой мастер поэтической речи. Его сравнения замечательно хороши, но эпитеты не особенно выразительны. Не выходя из пределов лирической поэзии, укажем на выдающиеся примеры. Вот сопоставление сложное:

190

"Сердце, сильней разгораясь от года до году,

Брошено в светскую жизнь,

как в студеную воду;

В ней, как в раскале железо, оно закипело." (I,

255)

Вот еще пример метафорического сравнения, где душевный мир освещается образом, взятым из конкретного:

"Вырастает дума словно дерево,

Вроет в землю корни глубокие.

По

поднебесью ветвями раскинется,

задрожит-зашумит тучей листиев." (I,

280)

Или еще замечательное, по своей характерности для поэзии Толстого, сравнение. Поэт своим спокойным созерцательным умом отражает, как зеркалом вод, желанный и любимый лик:

"И ясно вижу

(на дне души, как на дне озера)

глубь, где как блестящий

клад,

Любви моей к тебе сокровища лежат."

Вот сравнения сложные:

1)

"Душа тревожна, как листы.

Она, как гусли, многострунна." (I,

303)

2)

"Твоя же речь ласкает слух,

Твое легко прикосновенье,

Как от цветов

летящий пух,

Как майской ночи дуновенье." (I,

303)

Иногда двойное сравнение касается не двух различных и особых предметов, а только двух признаков одного и того же предмета:

"Ты словно яблони цветы,

Когда их снег покрыл тяжелый:

Стряхнуть тоску не

можешь ты,

И жизнь тебя погнула долу." (I,

315)

Вот пример сравнения, где сопоставляются две раздельные, законченные картины:

"Уж ласточки, кружась над крышей, щебетали,

Красуяся, идет нарядная

весна...

Порою входит так, в дом скорби и печали,

В цветах красавица

надменна и пышна."

Это сравнение, переходящее в параллелизм.

Вспомним при этом, может быть, единственное неизящное сопоставление у графа Толстого - это сравнение своей души с мучеником, с которого сдирают кожу:

"Живая ткань ее обнажена,

И каждое к ней жизни прикасанье

Есть злая боль и жгучее страданье." (I,

208)

Иногда пропускается один член сравнения, чтоб интенсивнее выделить второй:

"Ты прислонися ко мне, деревцо, к зеленому вязу,

Ты прислонися ко мне, я

стою и надежно, и прочно." (II,

297)

Сравниваться могут еще раздельное и предполагаемое, наблюдаемое и желанное:

"Но юный плющ, виясь вкруг зданья,

покрыл следы вражды и зла.

Ужель еще

твои страданья

Моя любовь не обвила?" (I,

337)

Но чаще всего встречается сравнение мимолетное, по одному признаку:

"Сквозной узор их молодых ветвей,

Как легкий дым, терялся в горной дали." (II,

307)

Рядом со сравнением (о параллелизмах мы уже упоминали, а олицетворения будут указываться ниже, в разборе его притч), можно отметить еще контрасты:

1) признака:

"И была его длань,

как погибель, сильна,

Сердце зыблемой трости слабее." (II,

289)

2) явления:

"Природы смерть

покойна и легка; -

На части сердце, умирая, рвется." (I,

358)

3) контраст, спряженный со сравнением:

"Но жизнь

шумит, как вихорь ломит бор,

Как ропот струй, так шепчет сердца

голос." (I,

254)

4) контраст отрицательный:

"Буду кипеть, негодуя, тоской и печалью,

Все же не стану блестящей,

холодною сталью." (I,

255)

Хороши некоторые сочетания красок, из которых вообще Толстой, вероятно, больше всех, любил голубую, потому что он часто ее одну отмечает в своих картинах:

"Ты знаешь край, где нивы

золотые

Испещрены лазурью васильков;

Где

светлый ключ, спускаясь вниз,

По серым камням точит слезы;

Ползут на

черный кипарис,

Гроздами пурпурные розы." (I,

342)

"С золотою каймой ленту алую." (I, 287)

191

"Изменился моря вид:

Засверкал меж бирюзою

Изумруд и малахит." (I,

344)

"Как дымкой, солнечный перенимая свет,

То бледным золотом, то мягкой

синей тенью

Окрашивает даль." (II,

305)

В эпитетах лирики можно указать мало особенно замечательного.

Небо Толстой называет, обыкновенно чистым (эпитет, который в народной поэзии прилагается к серебру и полю).

Вот на подбор несколько эпитетов:

1) Образные: чешуйчатая сосна (II, 282), седое облако (II, 304), лазурная и звездная стезя (I, 251), бурый коршун, бледно-розовая даль, зеленый дым, огненные иглы солнца, зеленая мгла, голубой эфир, мохнатая сова, пестрые стада; зубчатый клен и гладкий бук, и твердый граб, и дуб корнистый (I, 345).

2) Эпитеты свойств и метафорические эпитеты: клубятся медленные тучи (I, 304), трепещущий ствол тополя, терновник злобный, злая боль, жгучее терзанье (II, 298).

"И вольные рои, испуганные нами,

Меж зелени висят жужжащими гроздами (I,

353)

Жемчужная дробь соловья." (II, 304)

Замечательны метонимические эпитеты: звонкий ряд кувшинов (I, 352) и подков железный звук (I, 315).

Вот беглый и, вероятно, неполный комментарий к лирике А. К. Толстого. Его главная цель - указать воспитателям размеры и формы эстетических бесед с юношами в этой области. Теперь перейдем к эпосу.

![]()

Источник текста: Воспитание и обучение. Ежемесячный педагогический листок. 1887. Сентябрь. ? 9. С. 212-220.

212

II

Эпические мотивы

Лирика обладает одним несомненным преимуществом перед другими родами поэзии: она лучше всего освещает нам личный мир поэта, ту сферу, которую выделяет для него в широком Божьем мире его темперамент, обстановка, симпатии, верования; она показывает степень отзывчивости поэта; т. е. его способности переживать разнородные душевные состояния: она часто открывает нам уголки поэтической деятельности, где живут не оформившиеся еще образы, задатки для определенных фигур эпоса и драмы. В эпосе и драме образы становятся разнообразнее и пестрее, но вместе с тем славятся объективнее, особенно в драме. Поэтический мир гр. А. К. Толстого отчасти освещен нами в предыдущей главе. Но мы рассматривали его в связи с центром, и частью в еще необъективированном, не образно-отчетливом виде; притом сюжеты лирики обыкновенно однообразны и вращаются около элементарных психических мотивов. Обратимся к сюжетам эпическим. Напомню один из выводов предыдущей главы: Толстой дорожит идеальными представлениями, он ищет в мире отблесков вечной

213

красоты, отзвуков небесной гармонии. В его эпосе, как и в лирике, почти не отразился мир непосредственных, живых впечатлений. Наоборот, ему дорог и близок мир преданий самых разнообразных. Его воображение постоянно вращается в прошлом или сказочном, начиная от определенных исторических сюжетов и кончая легендами чисто мифологическими вроде 'Волков', во вкусе Саути. Всех ближе ему область русских преданий, но он мастер и в древнеитальянской легенде, и в преданиях балтийских славян. Везде почти тщательно и изящно рисует он обстановку баллады или былины, помогая перенести туда фантазии читателя. Повсюду видна рука опытного художника, который изучил и пережил душою свой поэтический предмет. Мы уже указывали отчасти на основания его духовного родства с богатырским нашим эпосом.

Рассмотрим теперь подробнее его богатырей, а потом и вообще былинный склад его поэзии. Выделяется пять художественных былин: Алеша, Змей Тугарин, Илья Муромец, Садко и Сватовство. Особенно хороши две последние пьесы. Алеша Попович - одна из характернейших фигур нашего богатырского эпоса. Если это не самый храбрый, то, конечно, самый дерзкий из всех богатырей, сорвиголова. Он горяч, заносчив, хвастлив и жаден. Он любит блеск, любит удовольствия, музыку и вместе с тем вкрадчив, увлекателен, легко покоряет женские сердца. Как боец, он не всегда надежен, благодаря своей рьяности; его не пускают на очень трудные дела, потому что он позарится на блеск и богатство или надорвется от горячности в бою и погибнет понапрасну. Алеша бабий пересмешник и порой даже разрушитель семейного счастия, но он все же заправский богатырь, один из любимых, победитель Змея, крестовый брат Добрыни, необходимый член богатырской дружины, и между ним и щеголем Чурилой, который после неудачного состязания с Дюком остается в живых, киевскими бабами умоленный, - целая пропасть. Толстой взял Алешу не как покорителя чудовищ, а как певца и любезника. В длинной, изящной балладе (II, 176-181) нет грубых эротических образов или намеков. Алеша везет пленную царевну, которая просьбами и хитростью старается спастись из его лодки; но вот богатырь берет звонкие гусли и запевает чудную песню. Музыка действует на пленницу помимо слов.

Песню кто

уразумеет?

Кто поймет ее слова?

Но от звуков сердце млеет,

И кружится голова.

Она слушает певца, подняв белую руку. (Чрезвычайно красивый и верно подмеченный штрих в картине; вспомните у Тургенева в певцах, когда поет Яков: 'рядчик поднес сжатый кулак ко лбу и не шевелился'. 'Зап. Ох.' 238)

Влияние музыки на душу человека Толстой затрагивает и в лирических своих пьесах (см. предыдущую главу); здесь является новая черта:

Любит он иль

лицемерит, -

Для нее то все равно:

Этим звукам сердце верит

И дрожит, побеждено.

Характер Алеши выдержан: он чужд колебаний, как чужд грубого насилия, даже грубой хитрости: богатырские черты его смягчились под поэтическим резцом. Он покоряет силой своего искусства:

Не похитчик я

тебе и (говорит он

царевне)

Ты вошла своею

волей.

В былине 'Змей Тугарин' (II, 194-200) хотя и воспроизводится богатырская обстановка, но сюжет взят не былинный. Змей Тугарин, оборотень и враг богатырей, приняв на себя вид иноземного певца, поет у Владимира на пиру и насмешливо предрекает русским, что придет время, когда они будут холопами хана. Владимир, это ласковое солнышко былин, мягкий, умный, но пассивный и белоручка, просто засмеялся на глупые слова. Но песня растет и сулит Руси будущее все мрачнее, и вот вступаются один за другим княжие защитники: Илья первый мрачно и убедительно погрозил, потом Алеша посмеялся, а умный и тон-

214

кий Добрыня сразу разгадал оборотня и вынул каленую стрелу. Безобразный Демодок обрывает песню и, став змеем, с шипом бросается в Днепр.

Но дерзкая песня не смутила пира. Владимир поднимает чашу за вольный и честный славянский народ, за колокол новгородский да за лихих дедов-варягов. А народ отвечает ему здравицей за князя. Все снова пируют и смеются свободно, потому что верят, что Русь легко переживет все беды, какие бы ни довелось ей встретить. Пьеса ведется в бодром, поднимающем тоне: в ней слышится столько любви к Руси, гордости ею, столько коренного и свободного единства между князем с богатырями и народом, что мы прощаем поэту и некоторую растянутость рассказа, и даже фальшь вроде тостов: в былинной Руси пьют молча и начинают хвастать только напившись.

'Илья Муромец' взят, как и Алеша, не в разгар трудной битвы; он едет густым бором и раздумывает об оставленном Киеве (II, 201-203). Богатырь Илья - любимое детище народной фантазии, крестьянский сын со страшной силой и простым сердцем, спокойным нравом, скорей защитник, чем обидчик, он никогда, кажется, не был молод. Недаром до 33 лет он сиднем сидел на печи, да так и слывет у народа старым казаком. Спокойное сознание силы не позволяет ему поддаваться раздражительному и мелочному чувству обиды. Илья и уехал-то из Киева лишь под предлогом обиды - чарой обнесли, - а на самом деле просто потому, что тесна, скучна ему эта киевская роскошь - не под пару молодые неуходившиеся богатыри, не по вкусу царьградские курения да мраморные плиты. Приволье и суровая природа темного бора освежают богатыря и влекут его к себе: в простых сердцах сильно влияние красоты природы, как заметил когда-то Лермонтов. Учащийся мог бы с пользой сравнить у Толстого этот мотив 'обновления природой' в Илье и в Иоанне Дамаскине - основание одинаково, но как различен мир, который грезится в природе богатырю и певцу-сподвижнику! Илья как богатырь - полная противоположность Алеше и даже Добрыне. Это, если можно так выразиться, носитель нравственного инстинкта, это - спокойная и трезвая исполнительная сила - миллион рядовых; человек не мудрый, даже не хитрый и вовсе чуждый поэзии и увлечений любви. Такой характерный образ Ильи подметил и поднял Толстой, но читать его былину надо непременно вместе с народными - они должны дополнять, объяснять одна другую (былины народные можно читать в сборнике г. Авенариуса*).

* Речь идёт о многократно изданном переложении для детей: Книга о киевских богатырях: свод 24 избранных былин древне-киевского эпоса / сост. В. П. Авенариус. - Санкт-Петербург: Тип. М. Стасюлевича, 1876. Анненский имеет в виду, скорее всего, следующее издание: Книга былин: свод избранных образцов русской народной эпической поэзии: (новое издание 'Книги о киевских богатырях', дополненное былинами новгородскими, московскими, казацкими, петровскими и безымянными): с портретом певца былин Рябинина работы Л. А. Серякова и рисунками А. В. Прохорова и Н. Н. Каразина / сост. В. П. Авенариус. - Санкт-Петербург: Тип. М. Стасюлевича, 1880.

Из былины о Садке Толстой берет конец. Садко, этот новгородский Арион, в палатах водяного царя (II, 246-255). Он скучает и томится; с юмором отвечает он на вопросы и упреки владыки, что ему скучно, потому что вокруг везде очень мокро и ничем не пахнет:

Хоть дегтем

повеяло бы раз на меня,

Хоть дымом курного овина.

Чувство Садко звучит задушевно и искренно и прекрасно оттеняется глупой и чванной самоуверенностью водяного, его ссылками на мнение двора, который заранее согласен с ним во всем.

Лучше всего в балладе изображена, конечно, пляска. Былина красиво замыкается картиной пира у Садко: соседи пьют да бороды поглаживают, а диковины рассказа хозяина про водяного относят к тому хмельному хвастанью, без которого и пир был тогда не в пир. В былине о Садко много нерусского; особенно водяной (по иным вариантам даже морской) царь отзывается иноземным, вероятно, финским влиянием (на это в свое время указывал московский профессор Вс. Миллер). В самом деле, пышный царь мало похож на нашего мирного дедушку-водяного, который ютится замухрышкой в тине прудов, а чаще около мельничных колес. Но у Толстого ему придается много чисто русских черт: если он не соответствует русским воззрениям на водяного фетиша, зато в нем множество чисто русских особенностей, и на это можно указать при разборе. Например, как характерны эти вопросы Садку: хорошо ли ему угощенье, да угодила ли жена,

215

не досадили ли дочери. Потом пляска - вначале толкущаяся на месте, напоследок - бешеная, беспорядочная. Самое это хвастовство, манерничанье, которое не покидает плясуна среди самого, кажется, бесшабашного увлеченья, - все это чисто русское и нарисовано мастерски. А Садко - как реальны и народны его жалобы, его желанья, его хитрости! Последняя былина переносит нас опять в Киев. 'Сватовство' (II, 256-266) едва ли не самая грациозная вещь Толстого в эпическом роде. Это своеобразный русский гимн весне. Воспевается 'веселый месяц май', призывается Дед-Ладо, этот русский Анакреон, старый покровитель молодой любви (у греков не было старого бога). Воспевается та пора расцветающей, свежей природы, которая полна еще робкой, стыдливой ласки. Самое чувство еще в своей молодой и целомудренной поре - не зажглись еще купальские огни, еще далеко до разнузданных игрищ Ярилы.

Дюк и Чурила - персонажи былинные; они соперники по красоте, молодечеству, по нарядам и ухваткам; они богатыри не богатыри, особенно Чурило, а так, молодцы. В былине Дюк - заезжий и так пленил невиданной роскошью простоватую племянницу Владимира Запаву Путятишну, что она сама за него посваталась. Чурило и Дюк у Толстого не характерны - он не вдумался в их особенности. К настоящему Чуриле, который думает о сапогах больше, чем о богатырских подвигах, за которого действуют обыкновенно его дружинники, который ходит под зонтиком, чтобы не загореть, совсем не подходят слова поэта:

Вы носите

кольчуги,

Вы рубитесь мечом.

Княжны Толстого это тоже не те создания теремов, на которых 'солнце не взглянет, ветер не подует'.

Они скорее похожи на Навзикаю, стыдливую, но свободную, члена семьи, а не русскую 'заключевницу'. Но не в них центр. Бесконечно хорош весь этот сваточный церемониал: самый обычай получает живой смысл в обрисованном случае. А как жив, как верен самому себе этот Владимир!

Скажем теперь несколько слов о былинах и подобных им по складу пьесах, которые мы выключаем из эстетического разбора. Это 'Богатырь', 'Поток', 'Пантелей-целитель' и 'Порой веселой мая' (II, 211). В этих пьесах стихотворная форма и поэтические краски служат целям посторонним - обличительным; при этом обличение не вызвало в фантазии поэта ни художественных образов, ни живых и сильных движений души.

Целитель Пантелей, которому поэт дает суковатую палку, чтоб учить слепцов, пусть даже притворных слепцов, - явление вовсе не эстетического порядка. Богатырь - олицетворенное пьянство (I, 192-197) - напоминает лубочные изображения адских мук за пьянство, воровство и прочие грехи. 'Два лада' в смешных древнебоярских костюмах (утром в саду) говорят какими-то мудреными словами вещи, ничего общего не имеющие со спокойной и сановитой стариной. 'Он' насмешливо карает разных людей: тут и кулаки, вырубающие лес и разводящие скот, и отрицатели эстетики, и демагоги - и всех без разбору бьет поэт по головам устами одного из двух гуляющих лад. Неприятно слушать мягкого и гуманного певца, когда он бросает 'аполлонову повязку' для непосильной ему суковатой палки. Нет, из другой кошницы бросал он 'святое семя красоты в покинутые борозды': его сила проявлялась в изящном образе и светлом чувстве, и гимн красот был несравненно влиятельнее обличительного лепета и сатирического бессилия, мечтающего о палке.

К истинно поэтическим былинным мотивам надо прибавить еще 'Спесь' (I, 112). Это такое же жизненное и прочувствованное олицетворение, как 'Горе' в известном народном стихе, 'подпоясанное лыком, с ногами, запутанными в мочале'. Фигура Спеси так и дышит правдой в каждом штрихе - надутая, раззолоченная, негнущаяся, одинокая и глупо-чванная. Комизм здесь тонкий и умный и краски народные.

Хорош и народен и Ушкуйник, прощающийся с родителями (II, 281). Он

216

едет воевать и грабить, потому что его тяготит избыток силы и удали. Надо только помнить всегда, когда читаешь такие стихотворения, что здесь имеешь дело с поэтически-воссозданным образом, а не с историческим явлением - новгородские невольники, передовая дружина не только грабила, она олицетворяла коренные колонизаторские стремления Великого Новгорода.

![]()

От былинных сюжетов обратимся к летописным. Вот Владимир в пьесе 'Поход на Корсунь' (II, 232-242). В первой части он еще наивный язычник не без хитрецы; выслушал он цареградского мниха и усвоил себе только внешнюю сторону его картин и увещаний.

Подступая под Корсунь, он смиренно просит сдать город, грозя иначе разрушить его; с не меньшим смирением просит он и царевну Анну в жены. Самое крещение он хочет взять, как трофей боя, и требует, чтоб его крестили как можно пышней и чтобы все было 'по уставу'. Но вот он крестился и вместе с тем как-то вдруг ожил, переродился, что-то новое стал видеть и понимать; голос новой правды немолчно и влажно зазвучал у него в сердце. Во второй части он подъезжает под Киев. Весна, любовь, новая жизнь, родина - все венчает князя. И сам он преображенный, и вокруг все кажется ему залитым лучезарным сиянием. Кончился старый Владимир, начинается Ласковый князь, а на Руси 'закон милосердия'. Трудно найти в народных воспоминаниях более светлую страницу; трудно и поэту нашему было сыскать более благодарный сюжет для своей кисти: как сродни ему это небо без туч и бурь, все проникнутое идеально-чистыми лучами, эта мелодия без диссонансов. Занавес падает как раз вовремя, скрывая продолжение предания: Добрыню с мечом и Путяту с огнем и кровавые новгородские крестины. Зато у Толстого есть картина крещения Ругичан и гибель дубового Ругевита - славянского Молоха. Язычество на острове Рюгене имело свою историю, свой культ, свою поэзию, и Толстой с верным поэтическим тактом взял Ругевита вместо Перуна (II, 243-245). В гибели Ругевита-фетиша нет особенного трагизма - его поражение и бессилие как-то очевиднее, неотразимее для умов. Здесь не может быть той долгой и трудной борьбы, какую пришлось выдержать христианству, например, в Византии. Кстати, хорошо, если юноши сравнят толстовского Ругевита с 'Последними Язычниками' Майкова. Здесь возникнет много интересных и поучительных параллелей. Гр. Толстой не переводил и не перекладывал 'Слово о Полку Игореве', как это делали Пушкин, Мей, Майков, Гербель. Он написал только один поэтический комментарий к отрывочным и неопределенным словам певца-дружинника: 'Уношу князю Ростиславу затвори Днепр темне брезе'. Князь Ростислав (I, 187-188) утонул в Днепре походом. С тех пор среди бури слышится порой его слабый голос, который напрасно зовет жену или брата, его скоро позабывших; стон не долетает до родины, и обессиленный князь снова засыпает, склонясь на ржавый щит. В этом образе много общего с Уландовым Гарольдом (есть перевод Жуковского), которого зачаровала на век вода источника, когда он вздумал напиться в заколдованном лесу; есть общее и с Наполеоном в 'Воздушном Корабле' (Зейдлица - перевод Лермонтова). Эти стихотворения стоит сравнить по колориту и оттенкам чувства. Ростислав очень хорош этим равнодушием к чуждой ему подводной красе и своей вечно готовой проснуться тоской по молодой жизни, неоплаканной и неотпетой. Вспоминается, кстати, маленькая пьеска 'Где гнутся над омутом лозы' (I, 186): мать заснула на берегу, а ребенок заслушался стрекоз, которые зовут его поиграть с собой. Все, что говорят стрекозы дитяти, - это его собственные впечатления: он все бы это мог подумать сам - таким образом создается лучший вид баллады, фантастическое в виде объективированной человеческой мысли. Пьеса на конце точно оборвана. И как это удачно в художественном смысле! В самом деле, зачем

217

нам знать, упал ли ребенок в воду, или вовремя ухватили его проворные руки чуткой матери, - это уменьшило бы для нас прелесть главного момента - приманчивой песни веселых стрекоз. Так, живопись часто сильна тем, что, не давая нашей мысли расходиться, приковывает ее к одному яркому моменту. К русским богатырям и героям примыкают поморские и северные: Боривой, Канут, Гаральд, Гакон. Боривой - это поморский Мстислав или Ричард Львиное Сердце. Одно его имя уже наводит страх - он благородно храбр и непобедим, его дружины легки и перелетны (II, 182-188). Рядом с ним стоит слепой старый Гакон - пережившая самое себя богатырская сила (II, 189-191). Толстой взял тот момент, когда Гакон, сослепу и не умея удержать расходившейся силы, рубит своих. Есть что-то жалкое в этом Святогоре, а между тем разве тут нет типичных черт всякого рыцаря, ушкуйника, богатыря? Гаральд является в двух пьесах. В первой (II, 227-231) - это торжествующий, прекрасный и славный победитель. Это тип того рыцаря, который написал на щите имя своей дамы. Он представлен сначала в Киеве, где просит руки Ярославны, просит не как безвестный искатель, а как победитель, богач, гроза далекого мира. Во второй, уже король Норвегии, он слагает к ногам Звезды своей Ярославны все, чем владеет:

Все, что перед

нею цветет и блестит,

И берег, и синее море.

Он и свой венец, и свою славу рад отдать ей 'на вено'.

Во второй пьесе описана смерть Гаральда (Три побоища - II, 274-280). Витязю выклевал глаза ворон. Толстой не описывает ни одного из трех побоищ: ни под Киевом, ни под Йорком, ни на Гастингском поле. Он описывает, что было прежде и что сейчас, после: тяжелые сны женщин, полные предчувствий, потом приготовления к бою, наконец, пир осиротевших жен. Печаль соединила вдов двух ожесточеннейших врагов, обоих Гаральдов, - они вместе плачут и молятся. А на этом фоне примирения и грусти зреет уже новая вражда. Эту пьесу надо читать вместе с песнью о Гаральде и Ярославне - здесь вся оборотная сторона медали, т. е. славы, блеска и счастья рыцарского быта.

Канут представлен (II, 204-210) в сборах к свату Магнусу, который приглашает его будто на семейный совет, а на самом деле чтоб уничтожить в нем соперника. Предчувствия мучат княгиню, и она умоляет мужа не ехать. Но Канут не слушает.

Эта пьеса может послужить к выяснению идеального рыцарского типа: здесь на первом плане вовсе не сила роковой случайности, а гордая и прямая натура Канута, которой чужды извороты, уступки и трусливые колебания. Именно в таких натурах и жила в то время переходящая из века в век нравственная искра героизма, которая не дает людям измельчать и извериться.

К рыцарской поэзии примыкает рассказ 'Дракон' (II, 148-175). Он переносит нас в среду итальянских condotieri во времена отчаянной борьбы Италии за национальную независимость с имперской партией Гибеллинов. Рассказчик, оружейник Арнольфо, передает, как он заблудился среди скал и встретил чудовище. Оно показалось сначала замком, потом каким-то древним памятником. Описание чудовища есть, может быть, лучшее из того, что когда-нибудь написал Толстой. Спутник Арнольфо, считая, что ратнику стыдно бежать от куклы, пробует ее копьем и убеждается, что чудовище - живое. Следует описание нескольких дней тягостного плена: чувства ужаса, тоски, горя, при виде алчности и жертв чудовища, сменяются одно другим в душе путников. Под конец Арнольфо удается соединиться с последними остатками разбитых Гвельфов: его ранят в первой же безумной схватке, и когда он пробуждается, то узнает, что Италия стала рабой, наполовину добровольной.

Через 15 лет в его душе все жив образ дракона, но он слился в душе

218

горячего патриота с центральным и сильнейшим впечатлением его жизни, с воспоминанием о падении Свободной Италии, с мыслью о национальном позоре. Дракон стал в его глазах символом, предтечею германского ига и оттого кажется вдвое гнуснее и ужаснее. Символическое изображение вражьего народа, как отвратительного, жадного змея, очень обыкновенно в народных легендах. Таковы и наши Горынычи и Тугарины. Вспомним также Родосского Дракона у Шиллера (Kampf mit dem Drachen - в переводе Жуковского: Сражение со змеем). Ученик с интересом может сравнить Родосского и Ломбардского Дракона: по наружности, по отношению к нему рыцарей, по характеру, который придается ему легендой. Но вернемся с поэтом опять на родную почву. От горя итальянского обратимся к русскому. Толстой воспроизвел его в замечательной балладе 'Чужое горе' (I, 213-214).

Едет богатырь на коне и хвастается, 'какое мне деется горе'. А в народном сознании (Толстой подметил это очень верно) никогда не прощается похвальба: и Святогор, и Ставр Годинович, и Садко, и кузнец в сказке об одноглазом Лихе наказаны за хвастовство. И вот к богатырю с деревьев начинает по дороге прыгать чужое горе: сначала Ярославово, потом татарское, а там 'Ивана Васильича горе'. Под конец конь ступает с трудом, а богатырь едет невесело - горя, значит, не стряхнуть. Богатырь - это русский народ, на котором, тяжелые следы должны были надолго остаться и от усобиц, и от татарщины, и от борьбы Грозного с боярщиной.

Из всех крупных личностей русского прошлого Толстого особенно занимал Иван Грозный. Его поэзия не знает Ивана IV другим, кроме старого и грозного, в тяжелую эпоху казней и опричнины. Три эпических стихотворения обрисовывают нам эту мрачную фигуру: 'Старицкий воевода', 'Князь Михаило Репнин' и 'Василий Шибанов' (I, 203-211). В первой из этих пьес царь казнит воеводу, не в меру гордого своею знатностью; он казнит его с жестоким сарказмом, облекши его наперед в знаки царского достоинства и земно ему поклонившись.

И, лик свой

наклоня над сверженным врагом,

Он наступил на труп узорным сапогом

И в очи мертвые глядел - и в дрожи зыбкой

Державные уста змеилися улыбкой.

Царь Иван, конечно, был и жесток, и часто театрален в своих казнях, но было бы большой ошибкой ограничиваться этим представлением о крупной исторической личности. Надо сверять поэтические образы с историей и с народной памятью.

В балладе о князе Репнине Иоанн представляется убившим в запальчивости и после кающимся. И здесь за показной стороной ужасов надо видеть настоящую историю: за открытой смелостью старого вельможи, который не хочет надеть маски по примеру своего царя, нужно видеть продолжительную принципиальную борьбу двух направлений в жизни, двух партий, а которая была правой, - Бог знает. Островский в одном из монологов Грозного (в 'Василисе Мелентьевой') изобразил этот трагизм одинокого Иоанна: 'ослабей он, забудься на минуту, - и десятки врагов вмиг растащили бы все стяжания потомков Калиты'. Не надо оставлять без внимания и народной памяти. Для народной фантазии Грозный царь - не безумный, разнузданный тиран, а суровый каратель измены, где бы ни свила она себе гнездо, хотя бы в родной семье. Он справедлив в душе, потому что, увидев ошибку, всегда кается. Очень часто народная фантазия не допускает его даже до совершения жестокости: он хочет казнить пушкарей под Казанью за то, что порох долго не вспыхивает, но угроза не исполняется: погреба раньше взлетают на воздух; он хочет убить сына, подозревая в нем изменника, но козни Малюты вовремя расстраиваются Никитою Романовичем, - царевич спасен.

В хорошо известной балладе 'Василий Шибанов' центр не в царе Иване, а в замученном герое - стремянном князя-

219

изменника. Было бы крайней несправедливостью видеть в Шибанове олицетворение привязанности холопьей, почти собачьей. Своим молчанием под пыткой, своей предсмертной молитвой за царя и родину разве он служит господину? Нет, князь Курбской в безопасности, а самоотверженный его слуга служит России, в которой он не хочет множить жертв тяжкого царского гнева. Шибанов воплощает в себе ту народную силу героизма и терпения, которая помогла Руси вынести все ее бедствия. Но уйдем из этого темного мира в сферу просветленной религиозной поэзии, к другому Иоанну, вдохновенному 'Дамаскину'.

В Иоанне воплощен высший идеал поэта, как его понимал Толстой: этот поэт не может быть ни правителем, ни светским человеком, его мысль отказывается творить в суете или блеске; он ищет для творчества тихую, созерцательную жизнь, одиночество, дикую природу. Там его творчество рождается и питается страстной верой и любовью к Богу - и эта вера, эта любовь проникают все его существо. Нравственный вопрос стоит для поэта на первом плане: прежде всего доброе и злое, а прекрасное есть уже отражение доброго. Поэзия - оболочка и вера - душа поэзии должны быть свободны:

Над вольной

мыслью Богу не угодны

Насилие и гнет!

Рядом с Дамаскином вспоминается еще один толстовский певец. Слепого старика зовут петь князю и его гостям после лова, но он опоздал приходом и поет совершенно один, поет долго и вдохновенно (II, 267-273). Много сказал он в своей песне прекрасного, поучительного, горячо и глубоко прочувствованного. Но даже камни не грянули ему 'аминь!' как достопочтенному Бэде в превосходной пьесе Полонского. Только дубрава, тихо качая ветвями, рассказала ему про его ошибку. Но старик не огорчился; он отвечал, что пел не для награды или славы и не для того, чтобы веселить или учить - он пел из глубокого внутреннего побуждения петь.

Охваченный песнью

не может молчать,

Он раб ему чуждого духа,

Вожглась ему в грудь вдохновенья печать,

Неволей или волей он должен вещать,

Что слышит подвластное ухо.

Кончает старик мягким, добрым приветом природе, почтившей его вниманием, и не слыхавшим его людям: он просит у Бога счастья и князю, и его боярам, и народу. Высокая душа сказывается в убогом: душа поэта, чуждая и мелочной зависти, и корысти, душа, полная любви, - она-то и роднит этого нищего с блестящим и гениальным певцом Дамаска. Гений поэта не живет в грязной оболочке.

Жалки кажутся рядом с вдохновенными певцами наемные гусляры в пьесе 'Курган'; эти наемники льстиво пророчат своему князю бессмертную жизнь в памяти людей, и их слова умирают, когда родятся; забываются даже раньше, чем слава, которую они воспевают. Мы закончим наш обзор эпических мотивов этой малоколоритной, но, глубокопоучительной балладой. Курган с высокой головой стоит в глубокой степи одиноким, ненужным и загадочным сторожем прошлого.

Несмотря на льстивые пророчества гусляров, имя витязя, погребенного под курганом, даже век, в который он жил, даже народ, которым он правил, - все изгладилось из народной памяти. Но это и естественно, и законно. Что забыто? Забыто ли то, что человек оставил будущему: город, обелиск, портик, храм, закон, песни, открытие? Нет, забыто, что он разрушал,

Чью кровь

проливал он рекою,

Какие он жег города?

Слава по праву достается на долю только создателям - одного, даже недолго жившего Александра Македонского помнят 2000 лет, народные легенды разнесли его имя и подвиги на полмира; а целые народы, со всеми своими радостями, - победами, страданиями, с миллионом жизней - все эти гунны, скифы, половцы как в воду канули, будто и не жили никогда; а если теперь их образ и восстановляют, то точно скелет допотопного зверя по скудным материальным остаткам, случайно избежавшим гибели.

505

Для выяснения истинного понятия о славе, как рисуют ее поэты, полезно вместе с 'Курганом' прочитать эпилог к пушкинской 'Полтаве': здесь выясняются самые законы народной памяти о выдающихся людях.