Открытие: 20.03.2020

Обновление: 30.10.2025

Служебные рецензии 1901-1903

годов

Источник текста: УКР II. Комментарии и примечания А. И. Червякова. В квадратных скобках указан номер по Библиографии

|

? 60. Поэзия К. К. Случевского. Этюд А. Коринфского. С.-Петербург. Изд. П. П. Сойкина. ? 83. Энциклопедический словарь издателя Ф. Павленкова. С. - Пб. 1899. ? 97. Учебник теории словесности. Составил И. Белоруссов. Издание девятнадцатое, перепечатанное с 18-го издания, одобренного Учен. Ком. М. Н. Пр., как учебное руководство для средних учебных заведений, с исправлениями по указаниям Ученого Комитета Мин. Нар. Просв. Изд. кн. маг. В. Б. Думнова. М. 1902.

? 121.

Белоруссов И. Учебник

теории словесности. Издание 20-е, дополненное и переработанное. |

|

![]()

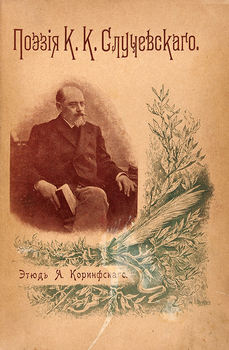

Поэзия К. К.

Случевского. Этюд А. Коринфского

С.- Петербург. Изд. П. П. Сойкина. 87 стр. Цена

не обозначена.1

? 60. С. 21-25.

21

Поэзия К. К. Случевского лишь весьма недавно, в 1897 г., стала общим достоянием; кажется, она могла сделаться предметом обзора и более или менее обстоятельного разбора и изучения только благодаря шеститомному собранию сочинений, которое в этом году (1897) вышло в свет2. Очерк г. Коринфского является таким образом одной из первых попыток оценить творческую деятельность поэта, который написал шесть томов, почти не тронутый критикой. Г. Аполлон Коринфский пишет стихи и переводит в стихах, и потому он мог лучше многих из своих литературных собратьев почувствовать поэтические достоинства стихотворений г. Случевского. Но лирический подъем, к сожалению, сделал его книжку несколько однотонной, а местами и несколько односторонней.

Оригинальность поэзии К. К. Случевского, ее народные краски и ее одушевленная искренность настолько говорят сами за себя, даже в тех отрывках, которые с большим мастерством подобрал его критик, что неумеренная восторженность отзывов способна скорее расхолодить читателя, чем его увлечь.

Для примера я выписываю несколько отзывов г. Коринфского как образец его суждений и стиля:

"Поразительно-разностороннее богатство содержания, смелый до дерзости полет фантазии, порою неподражаемая до непереводимости оригинальность, своеобразный философский склад крупного анализирующего ума, яркий символизм художественной кисти и проступающая везде и во всем, не укладывающаяся ни в какие строго определенные рамки угловатая размашистость истиннорусского человека, - все это нашло себе место в поэзии К. К. Случевского, все это глубоко коренится и в нем самом" (стр. 16). "Честь и слава поэту, так смело, определенно и самобытно высказавшемуся о народе! Этими могучими, словно из вороненой стали выкованными стихами он должен быть дорог всем - истинно-русским людям, всем, в чьей груди бьется любящее свою родину сердце..."3 (41 стр.).

Иногда вещи совершенно резонные, но давно переставшие быть оригинальными, кажутся панегирически настроенному автору откровениями. Вот что пишет он, напр<имер>, о взглядах К. К. Случевского на поэзию: "Поэзия, в глазах автора этих 'Песен', представляется - как и подобает - не только величайшим из искусств,

22

но и способною исцелять умы и сердца. У К. К. Случевского есть свой серьезный взгляд на поэтическое творчество, отличающийся - как и все у него - глубокой самобытностью чисто-русского свойства. Творчества, по его словам, нельзя подчинить воле рассудка... Поэзия и мысль сливаются у певца 'Уголка' в одно неделимое целое..."4 Приподнято-восторженный тон суждений г. Коринфского о поэзии Случевского оттеняется резкими отзывами о несимпатичных для него явлениях творчества и критики, с тою разницей, что отзывы о поэте хоть подтверждаются выписками, а декаденты, марксисты и критики бичуются огулом. Г. Коринфский то и дело говорит о "неврастенических нытиках" (стр. 14)5, "выкликании самодовлеющих доморощенных символистов наших дней" (ibid<em>)6, "о декадентской разнузданности и чувственности, которая своими грязными ногами растоптала девственно-чистую душу чувствительности" (стр. 17)7; "о самозванных радетелях русского пахаря-хлебороба, гг. доморощенных марксистах, незвано-непрошено собирающихся вершить русское народное дело" ( стр. 40)8.

Положительными сторонами этюда г. Коринфского я считаю хороший подбор отрывков из поэзии Случевского9, местами удачное ее освещение и самую одушевленность изложения, когда она не переходит в неумеренную восторженность или неумеренные хуления.

В результате, принимая во внимание, что К. К. Случевский - поэт оригинальный и весьма интересный по содержанию, а часто и форме своей поэзии, я бы считал полезным допустить в ученические, старшего возраста, библиотеки средних учебных заведений очерк г. Коринфского как одно из средств заинтересовать молодежь произведениями хорошей русской поэзии нашего маститого современника.

1 Печатается по автографу доклада И. Ф. Анненского, хранящемуся в РГИА (Ф. 734. Оп. 3. ? 200. Л. 30-32). Сохранилась машинописная копия рецензии (РГИА. Ф. 733. ? 377. Оп. 195. Л. 75-76). Доклад был прочитан в заседании ООУК 22 января 1901 г. (РГИА. Ф. 734. Оп. 3. ? 94. Л. 51).

Коринфский Аполлон Аполлононович (1868-1936)

- поэт, переводчик, прозаик, журналист, критик, публицист, с 1904 г. -

член УК МНП (особого отдела), активный участник "пятниц" Случевского

(см.: Сапожков С. "Пятницы" К. К. Случевского (по новым

материалам) // Новое литературное обозрение. 1996. ? 18. С. 232-280),

его почитатель и друг. Случевский посвятил Коринфскому цикл

стихотворений 'Черноземная полоса' и сборник 'Песни из 'Уголка'.

Коринфский Аполлон Аполлононович (1868-1936)

- поэт, переводчик, прозаик, журналист, критик, публицист, с 1904 г. -

член УК МНП (особого отдела), активный участник "пятниц" Случевского

(см.: Сапожков С. "Пятницы" К. К. Случевского (по новым

материалам) // Новое литературное обозрение. 1996. ? 18. С. 232-280),

его почитатель и друг. Случевский посвятил Коринфскому цикл

стихотворений 'Черноземная полоса' и сборник 'Песни из 'Уголка'.

Говоря о своих критических взглядах, Коринфский определял их как "взгляды беспристрастного читателя, не более того' (С. 8). Будучи "литера-

23

турным старовером", впрочем, критик весьма настойчиво проводил в своей книге мысль о Случевском как оригинальнейшем из современных поэтов, одном "из последних могикан серебряного века нашей литературы", "всецело принадлежащего по духу своего творчества ее пушкинской школе" (С. 17), противопоставляя его творчество русской поэзии конца XIX в., творцы которой, по его мнению, - "или отравившиеся горьким ядом пессимизма, или малодушно поддавшиеся чуждому русской душе влиянию декадентских течений западно-европейской художественной моды" (С. 5).

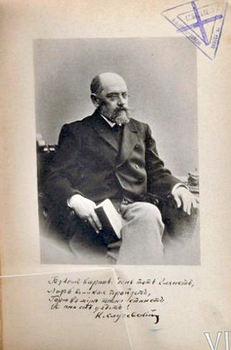

Рецензируемая книга, изданная Петром Петровичем Сойкиным (1862-1938), который и обратился в УК МНП с прошением рассмотреть рецензируемый труд, вышла в свет с цензурным разрешением от 12 ноября 1899 г. Открывает ее стихотворение Владимира Соловьева 'К. К. Случевскому' ("Дарит меня двойной отрадой...') <на следующей странице, справа, - фотопортрет К. К. Случевского (см. выше)>.

О поэзии К. К. Случевского (см. текст 41 и прим. 12 к нему: УКР I. С. 240-241, 242, 246), коллеге Анненского по УК (члене его Особого отдела), занимавшемся в нем по преимуществу вопросами народного чтения, последний в своих опубликованных критических работах высказывался не очень часто, ограничившись указанием на сложность поэтической судьбы Случевского и определенность его творческой манеры (см.: КО. С. 95, 381-382). См. также: ПК. С. 118.

В критической и научной литературе проводились параллели между поэтическим творчеством Случевского и Анненского, высказывались общие суждения о воздействии поэзии Случевского на творческую позицию Анненского (см., например:

Волошин М. И. Ф. Анненский-лирик // Аполлон. 1910. ? 4. Паг. 2. С. 15;

Тынянов Ю. Промежуток: О поэзии // Русский современник. 1924. ? 4. С. 212;

Малкина В. Иннокентий Анненский // Литературный современник. 1940. ? 5-6. С. 213;

Бухштаб Б. [Рец.] // Звезда. 1941. ? 3. С. 189. Рец. на кн.: Случевский К. Стихотворения. Л., 1941;

Вольпе Цезарь. [Рец.] // Литературное обозрение. 1941. ? 6. С. 69. Рец. на кн.: Случевский К. Стихотворения. Л., 1941;

Федоров А. В. Поэтическое творчество К. К. Случевского // Случевский К. К. Стихотворения и поэмы. М.; Л., 1962. С. 43, 50-51 см. фрагменты на странице;

Смиренский В. К истории пятниц К. К. Случевского // Русская литература. 1965. ? 3. С. 216;

Черный К. М. Поэзия Иннокентия Анненского: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. М., 1973. С. 11;

Орлов Вл. Перепутья: Из истории русской поэзии начала XX века. М.: Худож. лит-ра, 1976. С. 57;

Сахаров В. И. Заповедный труд: (Константин Случевский: поэзия и судьба) // Случевский К. К. Стихотворения. М., 1984. С. 18, 28;

Федоров А. Иннокентий Анненский: Личность и творчество. Л.: Худож. лит-ра, 1984. С. 127;

Громов Павел. А. Блок: Его предшественники и современники. 2-е изд., доп. Л.: Сов. писатель, 1986. С. 211-212;

[Рец.] // Литературное обозрение. 1989. ? 1. С. 42. Без подписи. Рец. на кн.: Случевский К. К. Стихотворения; Поэмы; Проза. М.: Современник, 1988;

Перельмутер В. Г. Случевский К. К. // Русские писатели: Биобибл. словарь / Под ред. П. А. Николаева. М.: Просвещение, 1990. Т. 2. С. 241;

Богомолов Н. А. Категория "подземный классик" в русской литературе XX века // Новое литературное обозрение. 1995. ? 16. С. 97;

Петрова Г. В. Проблема бессознательного в лирике И. Ф. Анненского // Русская литературная критика серебряного века: Тезисы докладов и сообщений международной научн. конф. 7-9 октября

24

1996 г. / Отв. ред. С. Г. Исаев. Новгород, 1996. С. 30-34;

Барзах А. Е. Соучастие в безмолвии: Семантика "так-дейксиса" у Анненского // Иннокентий Анненский и русская культура XX века: Сб. научн. тр. / Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме; Сост. и научн. ред. Г. Т. Савельевой. СПб.: Арсис, 1996. С. 82-83.

См. также анализ творчества поэтов "безвременья" <Случевского, Фофанова, Апухтина, Голенищева-Кутузова, Андреевского - А. Ч.>, подводящий к характеристике Анненского как "завершителя" русской лирики XIX века, "последнего большого поэта XIX века" (Кожинов Вадим. Книга о русской лирической лирической поэзии XIX века: Развитие стиля и жанра. М.: Современник, 1978. С. 217-300)), но, думается, тема эта нуждается в дальнейшей разработке и детальном анализе (ср., например, 'Загробные песни' Случевского и 'Зимний сон' Анненского, их произведения, посвященные теме двойничества, финальные строки стихотворений Случевского 'Ты сидела со мной у окна...' и Анненского 'На полотне' и т. д.).

Можно добавить:

Мейер Г.А. Неузнанный поэт бессмертия. К.К. Случевский (1837-1904) // Грани. 1959. ? 41. С. 133. С. 147-148. (см. в статье С. А. Гарциано, где поэты не только сопоставляются, но и противопоставляются с цитированием ст. Анненского 'Зимний сон')

Маковский С.К. К. Случевский, предтеча символизма // Новый журнал. 1960. ? 59 (перепеч.: Маковский С.К. Константин Случевский (1937-1904) // На парнасе Серебряного века. Мюнхен: ЦОПЭ, 1962. С. 72). (см. в статье С. А. Гарциано)

Иваск Ю.П. Случевский // Новый журнал. 1965. ? 79. С. 270-284. (см. в статье С. А. Гарциано)

Гапоненко П. А. Образы А. Толстого, А. Майкова, Я. Полонского, Ин. Анненского и поэзия К. Случевского // Литература в школе. ? 9, 2009. С. 7-9. (здесь рассмотрена тема двойничества, указанная А. И. Червяковым, в сопоставлении стихотворений "Нас двое" Случевского и "Двойник" Анненского)

Гарциано С. А. Рецепция творчества предсимволистов (А.К. Толстого, К.К. Случевского, Н.М. Минского, К.Н. Льдова) в литературной критике первой волны русской эмиграции // Предсимволизм - лики и отражения / Коллективная монография под редакцией Е.А. Тахо-Годи. М.: ИМЛИ РАН, 2020.

Ромащенко С. А., Паутова А. В. 'Бесконечная даль замерла впереди...': Три книги стихов о приближении к неизбежности PDF // Н. А. Некрасов. Последние песни. К. К. Случевский. Песни из 'Уголка'. И. Ф. Анненский. Тихие песни. / Подгот. текста М. В. Праско, вступ. ст. С. А. Ромащенко, А. В. Паутовой; примеч. С. А. Ромащенко. Новосибирск: "Открытая кафедра", 2020 (см. на странице).

2 Видимо, дата выхода в свет собрания сочинений Случевского ('Сочинения К. К. Случевского: В 6-ти т.' (СПб.: Издание А. Ф. Маркса, [Б. г.])) Анненским указана ошибочно, следует: 1898.

3 Здесь Коринфский комментирует следующий процитированный им отрывок из 'Короны патриарха Никона':

Народ... Народ... Он сам сложил свое былое!

Он дал историю! В ней все его права!

Другим успех и мощь в том или в этом строе,

Жизнь в наслоениях, законы в каждом слое,

Призванья пестрые... Но нам нужна Москва,

Москва единая над неоглядной ширью

Разбросанных везде рабочих деревень,

Нам, нам, - нехитрый быт, родных поверий сень

И святость догмата, с Каноном и Псалтырью!

Нам песня, полная суровой простоты.

И дни короткие, и жгучие метели,

И избы дымные, и жесткие постели;

Несдержанный разгул, безумные мечты...

Нам заповедный труд томительных исканий,

Особый взгляд на все, на жизнь, на смерть, на честь...Но у кого же, где в годины испытаний

Мы силы черпаем, которые в нас есть?

Чей голос слышится, когда, гудя громами,

Война кровавая струит свинцовый дождь?!

Народ несет хоругвь отборными сынами,

Чтоб закрепить могильными холмами

Живой своей души испытанную мощь!

Народ давал руля, когда в глухих порывах

Тяжелых смут, среди кипящих волн,

Случалось проводить в бушующих извивах

Стремнин губительных наш заповедный челн...

25

И будет так всегда... (С. 40-41)

4 С. 75.

5 Ср.: "В сравнении с современными

неврастеническими нытиками, поэзия К. К. Случевского положительно

жизнерадостна".

Подобные упрёки стали "долгоиграющими" и в адрес

самого Анненского: от В. В Гофмана ("песня

изысканно-утомлённой, перегруженной культурностью, перегоревшей

<...> души",

1910) до М. Л. Гаспарова ("неврастеник

с осязательными галлюцинациями", 1999).

6 Ср.: "Элегия всегда была сродни русской душе. Последняя слишком отзывчива, слишком "жалостлива", чтобы могла смотреть на жизнь с величавым олимпийским спокойствием, о котором выкликают самодовлеющие доморощенные "символисты" наших дней".

7 Ср.: "Спор за художественные девизы во имя Прекрасного, под мелодичный призыв поэтической свирели, заставляющей вспоминать о том, что чувственность еще не совсем растоптала своими грязными ногами девственно-чистую душу чувствительности,- во всяком случае отраднее всеотрицающей декадентской разнузданности".

8 Ср.: "Не мешало бы прислушаться к голосам народной души самозванным "радетелям" русского пахаря-хлебороба, гг. доморощенным марксистам, незвано-непрошено собирающимся вершить русское народное дело!"

9 Коринфский в своей книге полностью или в отрывках поместил следующие произведения Случевского: 'Из моих печалей скромных...', 'Нас двое' ("Никогда, нигде один я не хожу..."), 'Неуловимое' ("Неуловимое порою уловимо..."), 'Невменяемость' ("Есть в земном творении облики незримые..."), 'Словно как лебеди белые...', 'Погас заката золотистый трепет...', 'Приди!' ("Дети спят. Замолкнул город шумный..."), 'Соловья живые трели...', 'Корона патриарха Никона', 'В снегах', 'Рассвет в деревне' ("Огонь, огонь! На небесах огонь!..."), 'Первый мороз', 'Мефистофель в пространствах' ("Я кометой горю, я звездою лечу..."), 'Помню: как-то раз мне снился...', 'Статуя' ("Над озером тихим и сонным..."), 'Мемфисский жрец' ("Когда я был жрецом Мемфиса...'), 'Два царя', 'Бывший князь', 'Элоа', 'Две молитвы', 'Как мирно мы сидим, как тихо...', 'Ты не гонись за рифмой своенравной...'.

![]()

Энциклопедический словарь

издателя Ф. Павленкова

С.-Пб. 1899. 4

стр. + 2920 столбцов. Ц. в коленкор. перепл. 3 р.1

№ 83. С. 108-113.

108

Статьи по русской литературе в этой книге обозначены по большей части собственными именами писателей и имеют характер биографический или критико-библиографический. Наиболее полно представлена новейшая литература. Древнейшая - менее удовлетворительно и полно. Я не нашел, например, кроме упоминания о проповедях Серапиона2, ни слова об его значении, равно как и о значении Киево-Печерского Патерика, о старых русских повестях. Позднейшие периоды представлены также очень неполно. Например, Антиоху Кантемиру посвящено несколько строк (столько же, сколько его отцу3) и не названа ни одна из его 9 сатир. Из сочинений Державина названа одна "Фелица"4. У Крылова не названо ни одного сочинения5. Отзыв о Карамзине составлен небрежно и столь же бессодержателен6, как отзыв о Жуковском, про которого сообщено, между прочим, что он перевел с немецкого индийскую эпопею (sic) 'Наль и Дамаянти' и персидскую 'Рустем и Зораб', но не названо ни одного из его самостоятельных произведений, равно не сказано ни слова и о характере его поэзии7. О Кольцове буквально не сказано ничего, кроме того, что был самоучка, друг Белинского и автор 'Песен и Дум' (?)8. Между тем ниже находим название цыгановских романсов9.

В новейшей литературе некоторых писателей авторы словаря забыли вовсе. Нет, например, Ахшарумова10, Апухтина, Бажина11, Летнева12. Некоторым не посчастливилось, например, Н. Д. Хвощинская13, которой почему-то навязали псевдоним Всеволод Крестовский14 вм<есто> В. Крестовский, - получила 5 строк. Отзыв о Ко-хановской помещен неизвестно зачем, потому что вследствие своей краткости ничего не говорит читателю. (Вот он: "Псевдоним писательницы Надежды Степановны Коханской (1825-1884). Сочинения изданы в 2 томах"15.) Зато г. Шубинскому16 уделено 12 строк, Каронину17 - 14 стр<ок> и Карновичу18 - 11 стр<ок>. Неравномерность отзывов сказывается и в объеме, и в степени их содержательности. Вот примеры различия в объемах: Писемский19 - 39 строк, Достоевский - 16 строк, Мамин-Сибиряк20 - 14 строк, Короленко - меньше 7, А. Майков - 9 строк, Плещеев21 - 39 строк. У Лескова22 не названо ни одного произведения, у Вас. Ив. Немировича-Данченко23 все сколько-нибудь выдающиеся.

Совершенно нельзя одобрить в словаре кратких отзывов

109

осуждения, которые вследствие своей категоричности получают характер приговора. Например, о г. Мережковском24 читаем, что он пробовал свои силы и в области критики, но без всякого успеха, а о г. Флексере, что это писатель, "избравший своей специальностью критику и порицание наиболее уважаемых представителей русской журналистики"25. Приятнее читать неумеренные похвалы в категорических суждениях, хотя едва ли для читателей будет убедителен отзыв, что рассказы Вас. Ив. Немировича-Данченко "отличаются редкой художественностью".

В общем я не вижу оснований для особого одобрения книги г. Павленкова для фундаментальных библиотек средних учебных заведений, поскольку в ней представлена русская литература и ее история.

1 Автограф рецензии не разыскан. Печатается по тексту машинописной копии доклада, хранящейся в РГИА (Ф. 733. Оп. 195. № 458. Л. 107 об-108 об). Доклад был прочитан в заседании ООУК 18 февраля 1902 г. (РГИА. Ф. 734. Оп. 3. № 97. Л. 131).

Павленков Флорентий Федорович (1839-1900) - издатель, переводчик, составитель элементарных учебных пособий по русскому языку: азбук и т. п. изданий.

Публикуемая работа Анненского является частью большой рецензии, составленной из отзывов о разбираемой книге, отпечатанной в типографии Ю. Н. Эрлиха, членов УК, являющихся специалистами в различных отраслях знания.

2 Серапион Владимирский (?-1275) - писатель, проповедник, архимандрит Киево-Печерского монастыря. В энциклопедии о нем сообщается лишь, что "известны его 'Поучения'" (Стлб. 2158).

3 О Дмитрии Константиновиче Кантемире (1673-1723), молдавском господаре, писателе и ученом см. стлб. 839. О его сыне же сообщается, что он "написал 9 сатир, несколько мелких произведений. Сатирами К<антемира> начинается новая русская литература" (Там же).

4 См. стлб. 603.

5 В стлб. 1015 находим следующие сведения о нем: "...знаменитый баснописец; сперва писал оперы, трагедии и комедии и пр., но особенно прославился баснями".

6 Статья о "знаменитом историографе" занимает стлб. 849-850. В ней отмечено, что Карамзин "особенно прославился 'Историей государства Российского', доведенной до 1611 г. (12 томов) и утратившей ныне всякое значение. В литературе - глава так называемого сантиментального направления, совершенно бессодержательного, но имевшего значение для выработки форм литературного языка" (Стлб. 850).

110

7 О "знаменитом поэте" Жуковском сообщается, что он "прославился главн. образом переводами произведений Шиллера, Бюргера, Байрона и др.' (Стлб. 698).

8 См. стлб. 937.

9 Цыганов Николай Григорьевич (1797-1831) - поэт, актер, исполнитель песен собственного сочинения. В книге указано: "... ему принадлежит несколько искусственных народных песен, пользующихся большим успехом ('По полю, полю чистому', 'Не шей ты мне матушка' и др.)" (Стлб. 2661).

10 Вероятно, речь идет о прозаике, критике, переводчике Николае Дмитриевиче Ахшарумове (1820-1893).

11 Бажин Николай Федотович (1843-1908) - прозаик, журналист.

12 Летнев П. - псевдоним писательниц Прасковьи Александровны (1829-1891) и Анны Александровны (1832-1914) Лачиновых.

13 Ср.: "Заиончковская (Крестовский - псевдоним) Надежда Дмитр., урожд. Хвощинская (1825-1889) - известная русская писательница. Ром.: 'Большая Медведица', 'Альбом' и др.; сочинения изданы в 20 томах" (Стлб. 704-705).

14 Крестовский Всеволод Владимирович (1840-1895) - прозаик, поэт.

15 Стлб. 986.

16 Шубинский Сергей

Николаевич (1834-1913) - прозаик, историк, редактор-издатель журнала

'Исторический вестник', статья о котором помещена на стлб. 2764

рецензируемой книги.

В период активизации общественной деятельности Анненского, связанной с

защитой гуманитарной, классической системы образования в России и

"классицизма" в целом, в 'Историческом вестнике' Шубинского был

опубликован ряд рецензий Анненского, посвященных этой проблематике (см.:

Библиография. № 320, 321, 325).

17 Каронин С. - псевдоним писателя Николая Елпидифоровича Петропавловского (1853-1892). См. стлб. 1699-1700.

18 Карпович Евгений Петрович (1824-1885) - историк, романист. См. стлб. 858-859.

19 Статья о прозаике, драматурге Алексее Феофилактовиче Писемском (1821-881), одном из главных героев 'Книги отражений' Анненского (см. об этом подробнее:

Чуковский К. Об эстетическом нигилизме // Весы. 1906. № 3-4. С. 79. Рец. на кн.: Анненский И. Ф. Книга отражений. Спб., 1906;

Фомин А. [Рец.] // Исторический вестник. 1906. № 11. С. 691. Подпись: А. Ф-н. Рец. на кн.: Анненский И. Книга отражений. СПб., 1906;

Варнеке Б. В. История русского театра. Ч. 2: XIX в.: (опыт изложения) // Ученые записки Императорского Казанского университета. Казань, 1910. Кн. 3. С. 335-336; Отд. оттиск: Казань: Типо-лит. Императорского Ун-та, 1910. С. 335-336;

Setchkarev. Р. 209, 232, 238-240;

Аникст А. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова. М.: Наука, 1972. С. 308-318, 527-530;

111

Conrad. S. 187-190;

Подольская И. И. 'Горькая судьбина' // КО. С. 586-588;

ПК. С. 128;

Проскурина В. Ю. 'Горькая судьбина' А. Ф. Писемского: 125 лет книге // Памятные книжные даты. 1984 / Сост. Р. К. Баландин и др. М.: Книга, 1984. С. 112;

Федоров А. Иннокентий Анненский: Личность и творчество. Л.: Худож. лит-ра, 1984. С. 211-212;

Ашимбаева Н. Т. Русская классическая литература в критике Анненского: Автореф. дисс.... канд. филол. наук. Л., 1985. С. 13-18;

Гинзбург Лидия. О лирике. [3-е изд.] М.: Интрада, 1997. С. 293-294),

напечатана в 'Энциклопедическом словаре' на стлб. 1721.

20 Мамин-Сибиряк

(настоящая фамилия Мамин) Дмитрий Наркисович (1852-1912) -

прозаик. См. стлб. 1219.

В архивах сохранились письма Мамина-Сибиряка к Анненскому, связанные с

делами конторы журнала 'Русская мысль' (см.: РГАЛИ. Ф. 6. Оп. 1. № 349.

2 л.; ГЛМ. Ф. 227. Из собрания проф. И. М. Саркисова-Серазини. Оп. 1. №

29. 1 л.).

21 Плещеев Алексей Николаевич (1825-1893) - поэт, переводчик, драматург, прозаик. См. стлб. 1748.

22 Статью о прозаике, публицисте, критике Николае Семеновиче Лескове (1831-1895) см. на стлб. 1748.

23 Немирович-Данченко Василий Иванович (1844-1936) - прозаик. В книге упомянуты следующие его произведения: 'Год войны', 'Страна холода', 'Соловки', 'Гроза', 'Плевна и Шипка', 'Цари биржи', 'Семья богатырей' (Стлб. 1448).

24 Мережковский Дмитрий Сергеевич (1866-1941) - поэт, прозаик, переводчик, литературный критик, публицист, общественный деятель, по определению Анненского, "очень почтенный писатель, высокодаровиггый" (КО. С. 469). Далее см. на странице "Анненский и Мережковский".

113

В энциклопедической статье речь идет о статье Мережковского 'О причинах упадка современной русской литературы' (Стлб. 1289).

25 Стлб. 2548. Об отношении Анненского к критическим трудам Волынского (Флексера) см. текст 36 (УКР I. С. 206-211).

![]()

на кн.

Учебник теории словесности. Составил

И. Белоруссов. Издание девятнадцатое,

перепечатанное с 18-го издания, одобренного Учен. Ком. М. Н. Пр., как

учебное руководство для средних учебных заведений,

с исправлениями по указаниям Ученого Комитета Мин. Нар. Просв.

Изд. кн. маг. В. В. Думнова. М. 1902. Стр. 104. Ц. 70 к.1

Источник текста: УКР II. ? 97. С. 177.

См. рецензию ? 56 на 17-е издание этого пособия.

Не входя в рассмотрение 19-го издания книги г. Белоруссова, считаю долгом обратить внимание Ученого Комитета на выписанную мною заглавную ее страницу. Автор или издатель нашел возможным напечатать на обложке, что "исправления сделаны по указаниям Ученого Комитета", т<о> е<сть> это учреждение, без его ведома и согласия, введено в сотрудничество с г. Белоруссовым по части сочинения 19-го издания учебника г. Белоруссова. Считая такое заявление издателей на обложке неудобным для Ученого Комитета и не соответствующим обстоятельствам дела, ибо учреждение это никакой совместной работы с г. Белоруссовым и фирмою В. В. Думнова не производило, я полагал бы целесообразным, предварительно рассмотрения 19-го издания названного учебника, вернуть книгу издателю с предложением перепечатать обложку.

1 Автограф рецензии не разыскан. Печатается по тексту машинописной копии доклада, которая сохранилась в РГИА (Ф. 733. Оп. 195. ? 461. Л. 61). В качестве даты прочтения этого доклада в заседании ООУК МНП на публикуемой копии указано 20 августа 1902 г.

![]()

на кн.

Учебник теории словесности. Составил

И. Белоруссов. Издание девятнадцатое,

перепечатанное с 18-го издания, одобренного Учен. Ком. М. Н. Пр., как

учебное руководство для средних учебных заведений,

с исправлениями по указаниям Ученого Комитета Мин. Нар. Просв.

Изд. кн. маг. В. В. Думнова. М. 1902. Стр. 104. Ц. 70 к.1

Источник текста: УКР II. ? 121. С. 293-295.

См. рецензию ? 56 на 17-е издание и рецензию ? 97 (выше) на 19-е издание этого пособия.

293

Книга эта хорошо известна Ученому Комитету по предыдущим изданиям, которые были на его рассмотрении. Автор воспользовался сделанными в официальной рецензии замечаниями и внес в новое издание несколько частных изменений; сверх того, им расширен круг литературных образцов и переработана, на основании современных научных исследований, глава о былинах2. К общим достоинствам книги г. Белоруссова следует отнести ясность изложения и внимательность издания: для учебной книги это большие преимущества. Ее слабой стороной я считаю некоторую устарелость ее научной стороны, несмотря на то, что настоящее издание в этом отношении лучше предыдущих; но составителю, не ограничиваясь исправлением указанных ему частностей, не мешало бы переработать свой учебник радикальнее.

Укажу некоторые страницы и отделы, особенно нуждающиеся в исправлении.

1. Стихосложение - едва ли возможно в настоящее время дать правильное понятие о гармонии русского стиха, не вводя пэонов; определение русского народного стиха на 27 стр. и рифмы на 28-ой грешат неточностью3.

2. На стр. 68 в примечании находим весьма странное утверждение о каком-то романском (?!) языке, на котором "в X, XI и XII в. появилась романская литература". Вероятно, речь должна идти о романских языках.

3. На стр. 71, говоря о балладе, автор для чего-то восходит к античности4. Ни для этимологии французского ballade, итальянского ballata, ни для истории литературной формы, нет надобности идти далее романских языков в средние века. Совершенно непонятно также, для чего автор вводит термин национальная баллада (стр. 72), тем долее, что определение этого вида не вполне ясно5.

4. Необходимо переделать сказанное о французской трагедии: мы все еще почему-то смотрим на нее глазами Лессинга.

По поводу сказанного о расиновой 'Ифигении' (стр. 97) следует заметить, что ее следует сопоставлять с ее прототипом, т<о> е<сть> трагедией Еврипида, следовательно, замечание составителя книги о неестественности в изображении Ахилла является неосновательным6.

294

Несмотря на сделанные замечания и приняв во внимание сделанные г. Белоруссовым поправки, я полагал бы возможным допущение книги его в качестве руководства для средних учебных заведений, если к тому не будет встречено препятствия со стороны не пониженной издателем цены книги.

1 Автограф рецензии не разыскан.

Печатается по тексту машинописной копии доклада, хранящейся в РГИА (Ф.

733. Оп. 195. ? 608. А. 100-100

об). Доклад был прочитан в заседании ООУК 15 декабря 1903 г. (РГИА. Ф.

734. Оп. 3. ? 101. Л. 744 об -

745).

Отпечатано рецензируемое издание книги Белоруссова "Товариществом

'Печатня С. П. Яковлева'".

2 Глава 'Былины' занимает в книге стр. 48-56, причем Белоруссов отказывается от традиционного деления былин на былины о "старших" и "младших" богатырях и трактует былину в духе сравнительно-исторического литературоведения, указывая на то, что "русские песни о богатырях делятся на два цикла <...>: киевский или южно-русский и новгородский - северный" (С. 48), приводя иноязычные параллели к русским текстам и т. д. Сам автор в 'Предисловии (к 20-му изданию)' указывал, что "былины ... подверглись совершенной переработке на основании исследований академиков А. Н. Веселовского и И. Н. Жданова" (С. 8).

3 В отделе 'Стихосложение' (С. 24-28)

внимание Анненского привлекло следующее определение рифмы: "Рифма

есть созвучное окончание соответствующих стихов, и созвучие непременно

должно быть в тех слогах, на которых находится ударение в последнем

слоге".

Говоря о народном стихе, автор указывал, что размер народных

стихотворных произведений основан "на ударении", при этом приводя

следующие отличия его от литературных форм: а) отсутствие "строгой

размеренности стиха", b) отсутствие

строгой выдержки в употреблении однородных стоп не только в стихах,

рядом стоящих, но даже в одном и том же стихе, с) наличие слогов с

особенно выдающимся ударением, на которых при чтении делается

усиление голоса".

4 Речь идет о следующем положении: "Баллада, от греческого βαλλίζω - пляшу, первоначально обозначала небольшую поэму, назначенную для пения, которое сопровождалось пляской. Такою баллада была у древних греков; в таком виде она перешла и в средневековую поэзию французскую..."

5 Белоруссов, относя к национальным балладам 'Бесы', 'Утопленник', 'Песнь о вещем Олеге' Пушкина, определяет их как "баллады, где представляются какие-либо верования или предания известного народа".

6 Речь идет о следующем тезисе

Белоруссова: "в Расиновой трагедии 'Ифигения в Авлиде', Ахиллес

отличается рыцарским духом, деликатностью чувств и изящною вежливостью,

чего, конечно, не могло быть в греческом Ахиллесе, когда существовало

еще приношение людей в жертву".

Ср. с характеристикой Ахилла, данной Анненским в

статье

PDF 'Посмерт-

295

ная 'Ифигения' Еврипида':

"Ахилл наиболее бледное из лиц пьесы, сам Менелай живее и законченнее его. Воспитанник Кентавра, он играет в трагедии самую невыгодную роль резонера, который выдуман драматургом, а не вырос из поэтического замысла. Обе попытки поэта придать ему жизненность, заставив почувствовать сначала гнев, потом любовь, оказались неудачными. Гнев, в смысле гомеровском, вообще не давался Еврипиду: у него гнев - это болезнь, безумие; он влечет за собою реакцию раскаяния или смерть; гнев Гекубы - это ее грех, это - падение ее человечности. Что касается до романтического признания Ахилла, то эта необычная вещь заставляет невольно подозревать чужое авторство: может быть, младшего Еврипида или кого из позднейших. Резонирование Ахилла и его мораль не имеют никакого отношения к драме, и их анализ увлек бы меня слишком далеко. <...>

Ахилл произнес в третьем действии страшное заклятие, а между тем Ифигению все-таки убивают, или, по крайней мере, для ее спасения необходимо чудесное вмешательство богини; а сам Ахилл прислуживает при жертвоприношении. Думаю, что Ахилл, который бы кинулся спасать Ифигению, идущую на казнь добровольно, разыграл бы роль, более пригодную для комедии. Что же касается обещания, то он соблюл его, как истый джентльмен, в точности: до последней минуты он был на глазах у Ифигении, и ей стоило только подать знак, чтобы Ахилл с дружиной, спрятанною тут же, кинулся на ее спасение" (ЖМНП. 1898. Ч. CCCXVI. Май. Паг. 5. С. 76).

Такая трактовка образов Ифигении и Ахилла вызвала полемические замечания (см.: Радциг С. Романтические мотивы в поэзии Эврипида: (Ахилл и Ифигения) // Сборник Ярославского гос. ун-та. Ярославль: Тип. Ярославского С.-X. и Кредитного Союза Кооперативов, 1920. Вып. 1. С. 203, 207-208, 229, 251).

![]()