Открытие: 05.09.2019

Обновление: 05.04.2024

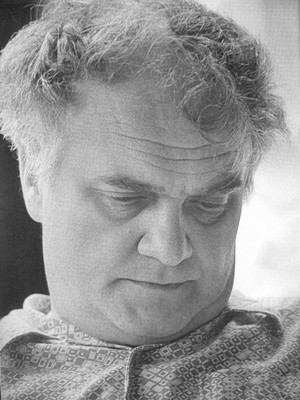

Вяч. Вс. Иванов

![]()

Источники текста:

Источники текста:

![]() Иванов Вяч. Вс.

Избранные труды по семиотике и истории культуры. Том

I.

М.: "Языки русской культуры", 1999.

Иванов Вяч. Вс.

Избранные труды по семиотике и истории культуры. Том

I.

М.: "Языки русской культуры", 1999.

![]() Иванов Вяч. Вс.

Избранные труды по семиотике и истории культуры. Том

II.

Статьи о русской литературе. М.: "Языки русской культуры", 2000.

Иванов Вяч. Вс.

Избранные труды по семиотике и истории культуры. Том

II.

Статьи о русской литературе. М.: "Языки русской культуры", 2000.

Вячеслав Всеволодович Иванов (1929-2017) - лингвист, литературовед, переводчик, антрополог.

Страница Википедии

См. также в собрании:

Вяч. Вс. Иванов. [Предисловие] // Томас Венцлова. Собеседники на пиру: Статьи о русской литературе / Редакторы Сергей Темчин и Лара Лемперт. Baltos Lankos. 1997. С. 13-14. фрагменты

Вяч. Вс. Иванов. Беседы с Анной Ахматовой // Воспоминания об Анне Ахматовой. М., "Советский писатель", 1991 (сост. В. Я. Виленкин и В. А. Черных; ком. А. В. Кнут и К. М. Поливанов). С. 499. фрагмент

![]()

Том I

![]()

7. Родословная превращений и Гёте

71

Вероятно, Пастернак согласился бы с мыслью о том, что весь исторический опыт первых десятилетий века и его собственный понадобился для того, чтобы до конца состоялась линия русской поэзии, когда-то намеченная Анненским и некоторыми его предшественниками и отчасти (еще до Пастернака или одновременно с его первыми шагами в поэзии ) развитая его продолжателями. Среди них первое место занимает Ахматова, чьи ранние стихи так ценил Пастернак. В письме по поводу ее сборника 'Из шести книг' он вспоминал, скольким и он, и Маяковский, и Северянин (поэты, для него значимые все в том же интервале 1912-1913, сразу после смерти Анненского и издания его 'Кипарисового ларца') обязаны ее 'красноречию частностей', 'изощренной живописности и мгновенной меткости' (V, с. 385). Но окончательное развитие этот восходящий к Анненскому стиль получил позднее, хотя такая возможность в русской поэзии задолго до Анненского была уже показана, но никак не доходила до осуществления. Я имею в виду Случевского, которого Пастернак хотя и читал и знал, но не упоминал обычно, считая (может быть, без достаточных оснований) одним из 'классиков'32.

32 Свидетельство Е. Б. Пастернака о разговоре с отцом о Случевском как классике относится к 1954 г.

82

Пастернак, как и Гёте, понимал явление искусства, как и жизни, всегда 'в становлении' (im Werden в терминологии Гёте, который любил говорить о динамизме - Dynamismus). Для Пастернака равно чуждо было статическое понимание вещей и интерес к частностям фабулы как таковой, предваряющим появление целого во всей его свободно явленной силе (IV, с. 151). Оставаясь в кругу нашей темы и цитированных выше стихов, поясним это примером: Пастернак никогда бы не мог написать строк, подобных приведенным из Анненского: 'О нет! Без твоих превращений, / В одно что-нибудь застывай!' Далеко ему было и то, как самые крупные поэты-акмеисты развили эту (не только не пастернаковскую, а скорее даже противопастернаковскую) линию, Анненским (совмещавшим это направление с другим - предпастернаковским, о котором уже говорилось) только намеченную. Пастернак писал об этом и в своих письмах, и в стихотворении, посвященном наиболее ему близкому поэту из всех больших поэтов-акмеистов - Ахматовой. Близкие ему и на него в молодости повлиявшие импрессионистические ее стихи он противопоставляет другим - собственно акмеистическим, как 'Лотова жена'. Соляной столб из этого стихотворения и был для Пастернака символом акмеистической статики, ему противопоказанной:

Таким я вижу облик ваш и взгляд.

Он мне внушен не тем столбом из соли,

Которым вы пять лет тому назад

Испуг оглядки к рифме прикололи.Но, исходив из ваших первых книг,

Где крепли прозы пристальной крупицы,

Он и во всех, как искры проводник

Событья былью заставляет биться.(I, с. 228, 553; V, с. 264)

В вежливом объяснении строфы для адресата Пастернак писал Ахматовой: 'речь идет об особом складе электрической силы, которая выражена не только в 'Лотовой жене' и не в образе соляного столба только, а исходит от Вас всегда и никогда не перестанет исходить' (V, с. 265).

![]()

9. Женский род

110

То же представление Души в женском облике есть и в стихотворении 'Душа', в последней редакции во втором издании 'Поверх барьеров' сохранившем ту же связь с темой календарей, что намечена и в конце приведенного выше отрывка из 'Спекторского'. В этом стихотворении можно увидеть и сходство с образами 'Разметанных листов' из 'Кипарисового ларца' Анненского ('У забитой калитки я жду, / Позвонить к сторожам не пора ли'*).

* Стихотворение "Невозможно".

![]()

129

Мы более кратко говорили о стихотворениях Пастернака, относящихся к тому же разряду зашифрованно и вместе с тем откровенно автобиографических, что и 'Бабочка-буря', - 'Баллада' и 'Может статься так...' (включавшее 'Голос души'). Прежде чем вернуться к стихотворению 'Бабочка-буря', с разбора которого мы начали, сделаем одну оговорку. Все три стихотворения кроме всего прочего объединены и сходством символики 'элегизма телеграфной волны'.

По сути 'Может статься так, может иначе' местами перекликается и с третьим томом Блока. В этом томе есть стихотворение 'Идут часы, и дни, и годы', настолько же автобиографически открытое и поэтому закрытое читателю. В этом стихотворении Блока, датированном 1910 г. (всего за 10 лет до 'Может статься так...' - расстояние во времени меньше, чем между двумя вариантами 'Баллады' - 1916 г. и 1928 г.!) есть строки:

Прошли часы, или года...

(Лишь телеграфные звенели

На черном небе провода....)

Я не думаю здесь о воздействии литературном. Воздействовали сами телеграфные провода - почти одинаково на Блока и Пастернака. Но строение стихотворения Блока (одну строфу которого, начинающуюся с 'Там кто-то машет, дразнит светом', Пастернак приводит, говоря о Блоке в своем автобиографическом очерке) с его несколькими смысловыми ключами (вагнеровским, евангелическим, собственно автобиографическим блоковским) могло сказаться на таких стихах, как 'Может статься...'. К предшественникам такого рода пастернаковских стихов можно отнести и 'Зажим был так сладостно сужен'* Анненского, особенно близкое Блоку, как видно из его дневника.

* Стихотворение "Дальние руки".

![]()

302

Женственный образ Диониса <в рисунке Эйзенштейна на с. 304> соответствует античным представлениям 0 Дионисе Лидийском: по словам Иннокентия Анненского, 'это - изнеженный, женоподобный бог; на голове он носит мягкую женскую митру, на теле длинное платье женщины' (Анненский 1894, с. XCV;

306

ср. в упомянутых выше терцинах Пушкина*: "Другой женообразный, сладострастный, / Сомнительный и лживый идеал - / Волшебный демон - лживый, но прекрасный", где "женообразный" исключает отнесение к Венере вопреки Якобсону). В число различающих Диониса и Аполлона двоичных противопоставлений, перечень которых Эйзенштейн в приведённой выше цитате обрывает, безусловно у него входили и признаки женское - мужское, соответственно (о чем Эйзенштейн писал не раз) синтез двух начал предполагает образ андрогина или бисексуальности.

* "В начале жизни школу помню я".

![]()

576

Однако парадоксальным образом авторы наиболее оригинальных из таких сочинений нисколько не настаивают на сугубо личном характере своего авторства. Достаточно привести одно свидетельство - надпись Пастернака Асееву на книге стихов 'Сестра моя жизнь', которую Пастернак посвятил Лермонтову: 'Передаю я тебе эту сестру твою, твою, столько же, сколько и мою. Это не 'третья моя' книга: она посвящена тени, духу, покойнику, несуществующему; я одно время серьезно думал ее выпустить анонимно; она лучше и выше меня' (Пастернак 1965, с. 762). Автор, осознающий значимость своего произведения и себя самого через него оценивающий (как Блок, окончивший 'Двенадцать' и сделавший в записной книжке 29 января 1918 г. запись Сегодня я - гений), вместе с тем может ощущать дистанцию между этим произведением и собой как его автором ('Сегодня, когда мне это удалось написать, я гений') и самим собой вне этого произведения ('Пока не требует поэта / К священной жертве Аполлон'). Характерен псевдоним, под которым Иннокентий Анненский напечатал первую книгу своих стихов: Ник. Т-о (= Никто; намек на прозвище, которое себе самому дал Улисс, и одновременно анаграмматическое обыгрывание букв, из которых состоит имя поэта).

![]()

Очерки по предыстории и истории семиотики

657

К числу поэтов-символистов, занимавшися, как и Иванов, переводом и научной и художественной интерпретацией (и частично - в его пьесах - реконструкцией) текстов и символов греческой культуры, принадлежал Иннокентий Анненский. Его 'Книги отражений' представляют собой уникальный для русской литературы опыт чисто художественного подхода к русским и другим писателям и именно поэтому остаются недооцененными в стране, где литературу всегда связывают со злобой дня. Противоположность Анненского и характерных русских сочинений об искусстве можно показать, сравнив разбор в его статьях стихов Бодлера (оказавшего огромное влияние на поэзию Анненского) с аналогичной частью статьи Льва Толстого об искусстве. Толстой, приведя одно из замечательных стихотворений из 'Цветов зла' Бодлера, обращает внимание на непонятность большинства образов. Анненский пробует такие образы и символы объяснить, сближая их с восприятием мира у современного городского жителя - например, героя Достоевского. Подчеркивание именно эстетической стороны литературы соединяет Анненского с таким символистами, как Белый.

![]()

Том II

![]()

Два демона (беса) и два ангела у Пушкина

34

В написанных Болдинской осенью (1830) терцинах "В начале жизни школу помню я" Пушкин описывает свои молодые годы в символах, где преображены впечатления то ли от сада, виденного еще в детстве в Москве, как его реконструировал Тынянов в романе "Пушкин" (исходивший из упоминания "Юсупова сада" в плане автобиографических записей о ранней поре жизни Пушкина), то ли от царскосельских пар-

35

ков, как думал завороженный ими Анненский6, то ли от поэтических видений не только 'чужих', но и чужеземных садов, где в земной жизни Пушкину так и не пришлось побывать.

6 Анненский И. Ф. Пушкин и Царское Село. Пг., 1921. С. 18.; Якобсон Р. О. Статуя в поэтической мифологии Пушкина // Якобсон Р. О. Работы по поэтике. М., Прогресс, 1987. С. 157.

<...>

36

Что же касается Диониса, который у Пушкина всегда именуется Вакхом15, его женоподобный образ свидетельствуется античными представлениями о малоазиатском Дионисе Лидийском, с культом которого Пушкин мог познакомиться после оживления его интереса к древностям Тавриды. По словам Иннокентия Анненского, 'Дионис Лидийский - это изнеженный, женоподобный бог; на голове он носит мягкую женскую митру, на теле - длинное платье женщины' (Анненский И. Ф. "Вакханки", трагедия Еврипида. СПб., 1894, XCV).

![]()

О взаимоотношении символизма, предсимволизма и постсимволизма в русской литературе и культуре конца XIX - начала XX века

120

Грань между ним <"единым европейским авангардом"> и символизмом, в основном использовавшим преобразуемый традиционный художественный язык при передаче нового миропонимания, зыбка (именно потому, что он лежит в плоскости стилистической, а не мировоззренческой) и у многих крупнейших писателей и художников проходит между разными периодами творчества одного человека (как у позднего Анненского, Блока <...>).

Непонятно, что это такое -- разные периоды творчества у позднего Анненского.

![]()

149

I. Об одной перекличке стихов Вяземского и Анненского (Постскриптум к статье И. Виницкого 'Формула устрицы')

К интересным сопоставлениям, предложенным в статье И. Виницкого, можно присоединить предположительно еще одно. Цитируемые И. Виницким строки Вяземского:

К лагунам, как frutti di mare,

Я крепко и сонно прирос, -

представляются почти несомненным прообразом следующего места из стихотворения Иннокентия Анненского 'Дальние руки' ('Зажим был так сладостно сужен...'):

Как мускус мучительный мумий,

Как душный тайник тубероз,

И я только стеблем раздумий

К пугающей сказке прирос.

В цитируемых строках стихотворений Вяземского и Анненского совпадают размер (трехстопный амфибрахий), характер следования женской и мужской рифмы, сравнительный оборот с как, вынесенный перёд основной конструкцией я ... прирос (к), где последнее слово находится в рифменной позиции. Такие далеко идущие совпадения исключают случайность связи двух текстов.

Стихотворение Анненского было написано в тот поздний период его творчества, к которому принадлежит и его работа о Тургеневе, цитируемая И. Виницким. Можно думать, таким образом, что Анненский если и не отметил связь метафор Вяземского и Тургенева, то одновременно читал их и ими вдохновлялся. Интертекстуальная преемствен-

150

ность находит еще одно подтверждение в этом его стихотворении, которому суждено было потом отразиться в дневниках и поэтическом творчестве Блока.

II. Дальние руки

Цитированное выше стихотворение Анненского не только из-за последующего влияния его на Блока заслуживает самого пристального рассмотрения. Присмотримся к этому тексту, где автор ближе всего следует поэтике Малларме:

Фабула стихотворения несложна. Но причудливость нескольких использованных в стихах образов может сделать небесполезным хотя бы для части читателей пересказ. Руки давно не видевшейся с поэтом женщины сжимают его глаза, пока он дремлет. Он целует ее пальцы сквозь сон. Он вспоминает о прошедших без нее годах, когда счастье по его воле доставалось другим, а он сам скучал по ней. Но он предчувствует смену настроения, когда во сне он будет придумывать способ ее обидеть.

151

Лирический сюжет намного сложнее. Его вершину можно видеть в четвертой строфе, где поэт сам себя уподобляет цветкам на стебле, сравненным в его кеннинге (многоступенчатом барочном образе, который во времена поэтов-метафизиков назвали бы concetto) с пальцами любимой. Он сам только своими размышлениями связан с вызывающей у него испуг призрачной реальностью. Действительность для него - страшная сказка. Никогда не оставляющий поэта ужас умирания мерещится за запахом мумий. Если все оказывается кажимостью, возможен и парадоксальный финал, перечеркивающий настроение предшествующих строф. Это - подобие pointe, или поворота в лирическом сюжете, как это бывает в новелле.

Проследим теперь, как сюжет развивается в следующих друг за другом строфах. Поэт спит. Ему снится, что во сне руки любимой коснулись его глаз, их сжали. Пурпурный цвет, который видишь, когда сжимаешь глаза, окрашивает его сон. За пурпуром в его поэтическом спектре следует розовый цвет ее рук. Губы касаются приснившихся ему розовых узких пальцев, чувствуют их прохладу. Желаниям поэта соответствует то, что их встреча произошла ночью. Пальцы для него - как десять нежных сестер. Каждые пять пальцев - целая семья, они дружны друг с другом. Их пурпурный свет подобен фонарю (но гейши по обычной в русской литературе неточности употребления этого слова заставляют думать, быть может, и о пурпурном, или красном, фонаре публичного дома, возможно уже исподволь подготавливая слом настроения). Пальцы - как цветы роз на стебле (архетипическая метафора, характерная для хорошо известной Анненскому древнегреческой поэзии). Пальцы, сжимающие глаза, явственнее слов говорят о любви, чья богиня в Греции была Киприда. За этим следует отмеченное уже выше сравнение самого поэта с ароматом цветов или с мускусным запахом мумий (о связи запаха цветов с тлением Анненский с его настойчивой мыслью о смерти пишет во многих стихах, здесь же мучительными оказываются и мумии, хотя и как бы внеположные тлену): поэт сам настолько же вне реальности, как пригрезившиеся ему пальцы любимой и как не сказанные ей слова любви. Но все же видение этих рук по праву принадлежит ему, он так без них скучал. Чужое счастье, которому он жертвовал своей любовью, дает ему право на это видение. Но он больше всего хочет сохранить своеволие, пусть даже капризное. В других снах ему будет сниться, как он обидит свою возлюбленную. Здесь уже не ее пальцы, а она сама называется алмеей, что близко к более верному пониманию гейши - утонченной артистической женщины, которая может петь или танцевать. Мелькающий в финале античный образ уводит в сферу ученых интересов Анненского: поэт готов бросить нить Ариадны и остаться без нее в лабиринте. Сохранилось несколько вариантов мифа о Тезее, по которым он бросает Ариадну (Calame 1996). В большинстве из них Ариадна - возлюбленная Диониса, что отвечает представлению об ал-

152

мее и гейше. У Анненского метонимия: волшебная нить по смежности обозначает ту, кто ее дал. Стихотворение оказывается развернутым вариантом катулловского 'Odietamo' - 'И ненавижу, и люблю'.

В стихотворении 6 четверостиший, 5 первых о любви (прошедшей и вспоминаемой), 1 последнее - о ненависти, ожидаемой в будущем. Грамматически финал отличается от предшествующих четверостиший еще и тем, что в нем появляется обращение к женщине на ты, тогда как во второй и третьей строфах и в предпоследнем четверостишии продолжалось обращение к ее рукам и пальцам во множественном числе, а первая вводящая и ключевая четвертая строфы (как и финал) сосредоточены на я - единственной реальности стихотворения (все остальное - мираж, и в утверждении, и еще больше в отрицании, которое сводится к мечте о сне, где поэт надеется найти слова для оскорбления). Грамматическое и смысловое выделение финала аналогично выделению формальному благодаря смене рифм в стихотворении Анненского 'Дождик' (стихотворение приведено в первом томе настоящего издания, с. 60-61). Оно написано тем же размером (трехстопным амфибрахием) и с тем же расположением перекрестных рифм (женских и мужских везде, кроме финала, где мужские предшествуют женским). 'Дождик' сочинен в том же 1909 г., что и 'Дальние руки', всего несколькими месяцами раньше. В этом стихотворении 7 четверостиший и 3 части: разделяются (графически многоточием) первые 4 строфы - описание дождя, 2 строфы, где начинается обращение к стихии во втором лице на ты, и последняя с меняющейся рифмовкой, где (как и в предпоследней строфе) главный герой - я поэта. О чем бы Анненский не начинал говорить - о пальцах пригрезившейся ему любимой женщины или о дожде в городе, он потом должен свернуть к самому себе и своей горькой судьбе поэта. По его словам в статье 'Что такое поэзия', современная ему поэзия (в отличие от ей предшествовавшей романтической) обращена на человеческое я, 'которое не ищет одиночества, а, напротив, боится его; я, вечно ткущее свою паутину, чтобы эта паутина коснулась хоть краем своей радужной сети другой, столь же безнадежно одинокой и дрожащей в пустоте паутины; не то я, которое противопоставляло себя целому миру, будто бы его не понявшему, а то я, которое жадно ищет впитать в себя этот мир и стать им, делая его собою'. В той же программной статье Анненский отмечает особую значимость символики звуков.

В 'Дальних руках' главная тема рук связывается с гласным у, чаще всего следующим за согласным: сужен - пурпур - узких - узнал - жемчужин - дружных - обрученных - стеблю - у Киприды - люблю - мускус мучительный мумий - душный - тубероз - раздумий - пугающей - руки - скуки - чужим - брошу (два последних примера на спаде основной темы в безударных слогах). Эпитет дальние кроме заглавия выступает только в начале предпоследней строфы, где, как и в финале,

153

его поддерживает звукопись, вторящая д, а, л: сладостно-сильный - выносил - голоде - обвеял - хмелея - волшебную - алмея - слова. Повторам слов (сладостно) в первой и предпоследней строфах так же соответствует звукопись.

Давно уже замеченное место в дневнике Блока 1912 г. заставляет думать, что к тому времени он знал наизусть во всяком случае две первые и предпоследнюю строфы стихотворения. Они всплывают в его стихах осени 1915 г. - не только в цитате из Анненского с характерным блоковским именным оборотом, введенным междометием О (ср. I т. наст, изд., с. 54-55):

О, эти дальние руки!

В стихотворении, содержащем эту переиначенную цитату из Анненского, Блок несколько раз повторяет мотив сна, у Анненского едва намеченный:

...Снится мне брошенный дом.

Старые снятся минуты,

Старые снятся года...

В другом стихотворении, написанном за неделю до этого, во сне поэт узнает далекую от него любимую и сжимает своими руками ее руку:

В снах печальных тебя узнаю

И сжимаю руками своими

Чародейную руку твою,

Повторяя далекое имя.

При интертекстуальном исследовании едва ли не главный вопрос: что изменено при заимствовании? Блок перенимает только часть поэтической фабулы Анненского, но не сюжетное, метафорическое и звукосимволическое ее преломление. Если сравнивать барочную изукрашенность стихотворения Анненского, состоящего из потока достаточно вычурных кеннингов, и аскетическую строгость немногословных признаний Блока, можно подумать, что речь идет о разных поэтических эпохах. А между написанием этих стихов расстояние всего в шесть лет.

III. Черная весна

Из письма молодого Пастернака Локсу, напечатанного в альманахе 'Лица', известно, что выражение 'черная весна' в стихотворении 'Февраль. Достать чернил и плакать!..' он считал взятым из Анненского. В

154

первом варианте 'чернеют' 'крики весны', в последующем - 'проталины', 'черны' (и самими звуками своего названия вторят этому эпитету) и грачи, которых поэт сравнивает с 'обугленными грушами'. Но эти подробности как бы выводятся из главного эпитета. Вероятна и, быть может подсознательная, попытка раскрыть внутреннюю форму существительного чернила. Слово черный - ключевое в заимствованном из Анненского словосочетании. Этот простой пример интертекстуальной связи осложняется при обнаружении дальнейших соответствий.

Третья из наиболее известных ранних (1934-1935) прозаических книг Генри Миллера носит заглавие 'Черная весна' (Black Spring). Название связывается с реальными картинами ранней весны (в конце февраля) и весенней ночи в Париже и с повторяющимся в книге и сопровождающимся сюрреалистическими деталями образом 'Весны, которую пел Иисус, когда губка была у его губ' (The Spring that Jesus sang, the sponge to his lips). Можно ли думать об общем для Анненского и Миллера литературном фоне внимательно ими читавшихся 'проклятых' французских поэтов прошлого века, у которых каждый из них мог позаимствовать этот образ? Надо ли у этих предшественников искать оборот вроде le printemps noir 'черная весна', который Анненский (а следом за ним Пастернак) передал по-русски, а, не зная о них, спустя несколько десятилетий Миллер переложил по-английски? Или дело в одинаковой или сходной зрительной наблюдательности писателей, позволившей им найти словесное воплощение пластического образа, вызванного ранней парижской или российской весной? В таких головоломках - одна из притягательных сторон интертекстуальных сравнений, далеко выходящих за пределы само собой разумеющегося.

Литература

Calame С.

1996 The et l'imaginaire athdnien. Lausanne: Editions Payot.

Постскриптум

Часть I напечатана (p. 339) как 'Постскриптум к статье И. Виницкого 'Формула устрица'' - Elementa, 1997, vol. 3, N 4, р. 325-337. Часть II была предметом лекции для аспирантов в Летней школе Норвичского университета в 1995 г.

![]()

199

В такое стихотворение, как только что приведенное*, входят прежде всего не зрительные ощущения, относящиеся к данному мгновению, а оценка его, остановленного или замедленного. Хотя классицистичность парных двустиший в сочетании с неточной глубокой рифмой просинь - осень напоминает Иннокентия Анненского**, психологические ремарки даются в форме более прямой и непосредственной, чем у символистов, в том числе у Анненского.

* Автором рассмотрено стихотворение Волошина 'Фиалки волн и гиацинты пены┘' (20 ноября 1926), последнее стихотворение цикла "Киммерийская весна":

Фиалки волн и гиацинты пены

Цветут на взморье около камней.

Цветами пахнет соль┘ Один из дней,

Когда не жаждет сердце перемены

И не торопит преходящий миг,

Но пьет так жадно златокудрый лик

Янтарных солнц, просвеченных сквозь просинь.

Такие дни под старость дарит осень.

** Стихотворения "Ты опять со мной", "Осень" ("Контрафакции"). Рифму использовал и Э. Ф. Голлербах в стихотворении "Флейты осени" (1915):

Тиховейно ропщут флейты Осени

И тревожен листьев разговор.

Сеть ветвей на бирюзовой просини

Молчаливый небу шлет укор.

Антология. С. 253.

![]()

201

2. Религиозно-философские основы предсимволизма преобразовались в разных вариантах символистических школ, связанных с отдельными крупными представителями всего течения. Смена программ и парадигм в первые годы века была весьма интенсивной, но она касалась преимущественно идеологических проблем, а не собственно художественного их воплощения. Именно по этой границе идеологического и эстетического проходит различие между самыми видными представителями символизма как особого мировоззрения и немногими большими писателями, чья собственно художественная ориентация подготовила путь для будущего постсимволизма. Наиболее существенным примером последнего подхода к литературе остается творчество Иннокентия Анненского.

3. Анненский и для Кузмина, как и для будущих акмеистов - Ахматовой, Гумилева, Мандельштама, как и для Пастернака, в этом отношении, как и во многих других, весьма близкого к названным поэтам, был прежде всего воплощением большой европейской литературной традиции. Для Анненского литература совершенно независима от дру-

202

гих

социально-исторических и семиотических рядов (если пользоваться

терминологией известных тезисов Р. Якобсона и Ю. Тынянова). Анненского

вполне оправданно признают предтечей и предвестьем по существу всех

постсимволистских направлений: кроме уже названных поэтов достаточно

сослаться на известное перечисление поэтов, которых дома читал молодой

Маяковский ('Анненский, Тютчев, Фет'). Вместе с тем Анненский

существенно влиял и на таких своих младших современников-символистов,

как Блок. Достаточно напомнить то особое использование 'петербургского

мифа', которое у Блока прямо продолжает Анненского. Стихотворение

Анненского 'Зажим был так сладостно сужен' не только отмечено и частично

воспроизведено в дневнике Блока, но и через несколько лет отозвалось в

позднем стихотворении Блока 'Дальние руки' (см. об этом специальную

статью выше).

Для выявления характера отношений Анненского и Кузмина наибольшее

значение имеет последнее стихотворение Анненского

'Моя тоска', посвященное Кузмину.

Известно, что стихотворение связано с их беседой, посвященной метафизике

любви. Вместе с тем для Анненского стихотворение было программным (и,

как показала в своей утраченной работе Ахматова, автобиографическим). В

пору зарождения 'Аполлона' Кузмина и Анненского связывало более глубокое

поэтическое сродство.

4. Кузмин (как до него и одновременно с ним Анненский) первым пришел к вещному преодолению символизма в своем 'кларизме', как бы предвосхитив последующий опыт поэтов, группирующихся вокруг акмеистической программы. Даже метафизические (например, гностические) темы у Кузмина раскрываются в серии предметных образов, передача которых выдерживается в ясном письме. Как и по отношению к акмеизму в русской поэзии и параллельному (и синхронному с ним) имажизму в поэзии английской применительно к Кузмину можно говорить об осознанном использовании дальневосточного искусства как модели ('Фузий в блюдечке'). Зримая вещность японского и китайского искусства (живописи и поэзии) оказывается эталоном для европейского искусства, двигающегося в сходном направлении.

![]()

205

На смену предсимволизму Владимира Соловьева и Константина Леонтьева пришли основатели собственно символизма и следующее, младшее и наиболее творческое, поколение символистов. Уже у Анненского и Андрея Белого столько преддверий постсимволизма, что не совсем знаешь, по какому из этих условных терминологических разрядов их надо было бы числить.

![]()

Ахматова и Пастернак. Основные проблемы изучения их литературных взаимоотношений

255

Предметом настоящей статьи являются взаимоотношения Ахматовой и Пастернака, сходства и различия в направлении их поэтической эволюции и возможные влияния их друг на друга. В той мере, в какой внутрилитературные проблемы связываются с внешней биографией, в статье упоминаются личные отношения и устные высказывания двух поэтов-современников (в том числе и на основании собственных воспоминаний автора), но не они стоят в центре настоящей публикации.

Начать нужно с поэтической родословной Ахматовой и Пастернака. Обоих поэтов оправданно связывают с линией, в начале нашего века явственнее всего представленной лирикой Иннокентия Анненского. Ахматова сама - уже в первых своих книгах - говорила об огромности влияния Анненского, ею испытанного. По словам поздней автобиографии, 'когда мне показали корректуру 'Кипарисового ларца' Иннокентия Анненского, я была поражена и читала ее, забыв все на свете' (1*, с. 335)1. Что именно в поэзии Анненского привлекало молодую Ахматову, видно из ее 'Подражания И. Ф. Анненскому', вошедшего уже в 'Вечер'. В этом стихотворении следование Анненскому сказывается в фабульной и грамматический структуре (впрочем, возможно, важной и для глубинной психологии автора): оно написано от лица мужчины, вспоминающего свою первую любовь после многих прошедших лет (двадцатилетнюю Ахматову от предполагаемого субъекта стихотворения отличал не только пол, но и возраст). Центральная метафора - книга, раскрывающаяся в одном и том же месте, - заимствована из стихотворения Анненского 'Тоска припоминания', в 'Кипарисовом ларце', входящего в 'Трилистник тоски':

Мне всегда открывается та же

Залитая чернилом страница.

У Анненского образ далее приобретает черты назойливой, почти бредовой неразборчивости 'позабытых строк', сливающихся 'в мутно-

* См. нумерацию работ в Списке литературы (номер указан в скобках после выходных данных).

256

черные пятна', где маячат 'миражные буквы'. Именно этих черт он лишен в 'Подражании' Ахматовой, которая, как и Анненский, использует образ как сквозной, соединяющий разные строки:

Отчего же на этой странице

Я когда-то загнул уголок.

И всегда открывается книга

В том же месте.

У Анненского 'открывается... страница', у Ахматовой - книга, но на той странице, на которой герой когда-то 'загнул уголок' (метафора, своим домашним уютом объединяющая раннюю Ахматову с Анненским).

В пору обуянности 'Кипарисовым ларцом', только что (в корректуре) прочитанным, когда сложился первый вариант стихотворения, в нем звучали и темы Анненского, едва ли вполне созвучные молодой Ахматовой. Только что приведенные строки имели продолжение:

...Не знаю, зачем!

Я люблю только радости мига

И цветы голубых хризантем.

(6)

Готовя переиздание своих избранных стихов в 1940 г., Ахматова эти строки, меньше всего отвечающие ее собственному мироощущению, заменяет прямым продолжением основной темы постоянства памяти о прощании:

...И странно тогда:

Все как будто с прощального мига

Не прошли невозвратно года.

(7, с. 47)2

Наречие-эпитет странно в сочетании с тогда было перенесено в этой редакции в четвертую строфу из первой, где строки

Я так странно поверил тогда

(рифмовалось в первом варианте с 'Чернела вода') были заменены на психологически более оправданное:

Я не сразу поверил тебе

257

(рифмуется с 'Восток голубел'; исправление вносит характерно ахматовскую неточную рифму голубел - тебе в стихотворение, в первой редакции содержавшее только точные рифмы или близкие к точным типа причудой - забуду).

Последнее исправление подчеркивает двоякий характер темы памяти: субъект - герой стихотворения не сразу поверил в постоянство памяти героини, но постоянной неожиданно оказывается его собственная память о ней. Чувство же героини до самого конца (эпилога, содержащего опять как бы переиначенную цитату из Анненского: 'сердце из камня') остается для героя непонятным:

Никогда не пойму, ты близка мне

Или просто любила меня.

Искусство психологической новеллы, тонко описывающей (в неподражательных стихах Ахматовой как бы со стороны) переживания мужчины, уже в этом стихотворении раскрылось со всей полнотой. Часто цитируемая формулировка в стихотворном послании Пастернака Ахматовой о крупицах пристальной прозы, зревших в первых ее сборниках, относилась (в частности и судя по подробному отзыву в письме на сборник 'Из шести книг'), скорее всего, к деталям, описываемым в поэзии Ахматовой с тем вниманием, которое присуще и метонимической прозе самого Пастернака (8, с. 324-338)3.

Но, как давно замечено в тех суждениях о ранней поэзии Ахматовой, которые и сама она находила наиболее проницательными, ее лирика была сродни психологической прозе XX в. и в новеллистической характеристике действующих лиц и их взаимоотношений. Угадав эту близкую ей черту в поэзии Анненского, Ахматова развила ее в ранних своих книгах. Для нее и позднее Анненский оставался, как она писала в стихотворении середины 1940-х годов 'Учитель' - первом в цикле 'Венок мертвым' (1, с. 206)4, 'предвестьем (в варианте 'преддверьем'), предзнаменованьем'. Особенно ее продолжала занимать и волновать судьба Анненского, обделившая - по ее мнению, по вине редактора 'Аполлона' - его предсмертной славой и ускорившая гибель поэта. В последнее десятилетие своей жизни Ахматова возвращалась в беседах к этому последнему эпизоду в биографии Анненского - ненапечатанию его стихов в первом номере 'Аполлона', чему была посвящена ее утраченная статья 'Последняя трагедия Анненского', написанная в 1930-е годы (10, с. 230)5. Кажется вероятным, что для более позднего периода лирики Ахматовой, когда ее метафоризм все более усложняется, поэзия Анненского становится ей еще ближе, поворачиваясь другими сторонами, ранее менее важными; значимей стали и 'яд', и 'одурь', душившая Анненского, как потом Ахматову.

258

Иначе развивалось отношение Пастернака к Анненскому. Понимая очевидность многих сходств своей поэзии и лирики Анненского, Пастернак (как и в случае с ранним Маяковским) настаивает на случайности этого совпадения. В поздней автобиографии ('Люди и положения') о кружке 'Сердарда' говорится: 'Здесь университетский мой товарищ К. Г. Локс, которого я знал раньше, впервые показал мне стихотворения Иннокентия Анненского, по признакам родства, которое он установил между моими писаниями и блужданиями и замечательным поэтом, мне тогда еще неведомым' (11, с. 245). Характер проявления этого родства своеобразен: у Анненского можно найти немало отдельных строк или поэтических оборотов, которые своеобразием сплетения разных слоев словаря и образностью напоминают (и, следовательно, предвещают, если говорить словами Ахматовой) Пастернака. Труднее найти у молодого Пастернака следы явных подражаний Анненскому. К ним может принадлежать, например, в 'Темах и вариациях' (книге, которую сам Пастернак считал вторичной) персонифицированный образ тоски в конце стихотворения 'Спасское':

В час кончины от тифа сгорающий комик

Слышит гул: гомерический хохот райка.

Нынче в Спасском с дороги бревенчатый домик

Видит, галлюцинируя, та же тоска.

Очеловеченный облик Тоски в приведенной (заключительной) строфе стихотворения подчеркнут сравнением ее зрительных галлюцинаций со слуховыми у комика в тифозном бреду. Подобный образ тоски как личности характерен для Анненского начиная с 'Тихих песен' ('Между этапами тоски' - строка из стихотворения 'Тоска') и вплоть до последних стихов ('Моя тоска'). Анненский (возможно, первоначально под влиянием персонификации Тоски и Сплина у Бодлера и других французских 'проклятых' поэтов) особенно часто использовал (преимущественно в заглавиях стихотворений) сочетание именительного падежа существительного тоска с родительным падежом другого существительного, чаще абстрактного ('Тоска возврата', 'Тоска мимолетности', 'Тоска припоминания' - заглавие стихотворения, упомянутого выше в связи с 'Подражанием' Ахматовой), но иногда и конкретного ('Тоска маятника', 'Тоска отшумевшей грозы', 'Тоска белого камня', 'Тоска медленных капель'). Этот последний тип сочетания встречается у Пастернака: '...по тифозной тоске тюфяка' (стихотворение 'Любимая - жуть' из книги 'Сестра моя - жизнь'; цитируется самим поэтом во 'Втором рождении', что при немногочисленности подобных автоцитат особенно значимо). В описании быта и метонимических деталей Анненский временами дословно совпадает с Пастернаком. Но быт у Анненского поглощает поэта:

259

Уничтожиться, канув

В этот омут безликий,

В эту одурь диванов,

В полосатые тики!

У Пастернака же диваны (канапе) ставятся в один ряд с железнодорожным расписанием, которое 'грандиозней' их и 'Святого писанья'. Быт в 'Сестре моей - жизни' претворен и преодолен. Тонус изображения стал другим, и этим определено заглавие и смысл книги - одной из самых радостных в мировой литературе. Если позднее где и появляется у Пастернака прямое воздействие Анненского, так это в стихах на главную тему последнего - о смерти (например, 'Упрек не успел потускнеть...' в книге 'Второе рождение').

Соотношение между Анненским и Пастернаком можно было бы лучше всего представить как преемственность между отдаленной возможностью, на существование которой в русской словесности намекнул Анненский в части своих сочинений, и полной реализацией этой потенциально существовавшей (и иногда сказывавшейся, например, в отдельных строках Случевского) поэтической вселенной у Пастернака. В современных философских терминах можно было бы говорить о наличии этой возможности в третьем мире, по К. Попперу (12-14), и ее позднейшем выявлении в реальных пастернаковских книгах - сборниках стихов, т. е. вещах второго мира.

Приведем лишь один пример, который кажется нам достаточно наглядным. В гениальной статье Анненского 'О современном лиризме' при разборе стихотворения сына поэта, Валентина Кривича, в котором он угадывает черты поколения, сложившегося под воздействием '1905-го года и его страшного соседа' (15, с. 370), выделены курсивом две первые строки последней строфы:

Велся скучно и невнятно

Скучный спор дождя и крыш,

И зловещи были пятна

Синих вымокших афиш.

(15, с. 370)

Все четверостишие могло бы принадлежать Пастернаку зрелых сборников; для первых же его строк, обративших на себя внимание Анненского, прямая параллель есть в стихотворении 'Душная ночь' в книге 'Сестра моя - жизнь':

У плетня

Меж мокрых веток с ветром бледным

Шел спор.

260

Пастернак, когда заинтересовался Анненским, мог прочитать его статью, напечатанную в первых трех номерах 'Аполлона' за 1909 г., мог видеть сборник Кривича, куда вошло это стихотворение (сборник вышел в 1912 г. почти одновременно с написанием первого сборника Пастернака, вышедшего в 1914 г., и за 5 лет до того, как была написана 'Сестра моя - жизнь') (см. 1 т. наст, изд., с. 65). В стихотворении Кривича и в его толковании Анненским предугадан тот путь развития поэзии целого поколения, который вел в сторону поэтики 'Сестры моей - жизни'. В этом смысле Пастернак - сын и наследник Анненского, быть может, в гораздо большей степени, чем сам Кривич.

Говоря о взаимоотношении Анненского, Ахматовой и Пастернака, нужно как бы вынести за скобки и общее влияние, их сформировавшее. Речь идет о Тютчеве. О его значении для Ахматовой и Анненского (через которого, возможно, Ахматова впервые оценила и философскую лирику Тютчева) уже много написано. Пастернак же сам в автобиографии описал, как он в рабочем углу в Молодях в 1913 г. 'читал Тютчева и впервые в жизни писал стихи не в виде редкого исключения, а часто и постоянно, как занимаются живописью или пишут музыку' (11, с. 253). Этот тютчевский фон был присущ всему поэтическому поколению; из тех, кто своей биографией связан с Ахматовой, можно напомнить, хотя бы еще и о Шилейко (16) (там же указана литература вопроса; ср. (17)).

Думаю, что общностью наследия, разделенного в одни и те же годы Ахматовой и Пастернаком, определилось и принятие Пастернаком в более позднее время 'совершенной независимости мысли от ритмического влияния'6 как одной из основных черт Ахматовой. В том же письме Пастернак называет и еще одного объединяющего их поэта - Пушкина: '...в отношении же пушкинских начал Вы вообще единственное имя' (11, с. 464). В отличие от Ахматовой зрелого периода, Пастернак не занимался пушкиноведением профессионально, но начиная с молодости изучал Пушкина7; его стихи о Пушкине, как и ахматовские, вместе с многочисленными замечаниями, рассыпанными в его прозе и статьях, подтверждают все возраставшую для него значимость Пушкина.

Мне приходилось слышать от Пастернака в последние годы войны, что для него два самых больших явления в русской поэзии - Блок и Пушкин. Каждому из них он посвятил по циклу стихов. Если сопоставить стихи и заметки о Блоке Пастернака и Ахматовой, то можно убедиться в том, что отношение к Блоку Ахматовой было в гораздо большей степени основано на биографических и личных случайностях. В воспоминаниях о Блоке Ахматова рассказывает, как на вечере для курсисток ее выступление было 'после блоковского. Я взмолилась: 'Александр Александрович, я не могу читать после вас'. Он - с упреком - в ответ: 'Анна Андреевна, мы не тенора'' (1, с. 311). Вероятно, этот диалог, который Ахматова запомнила и воспроизвела 42 года спустя, в какой-то мере объясняет знаменитую ахматовскую формулу:

261

Блок -

Трагический тенор эпохи.

Процесс возникновения этого определения схематически представляется так. Ахматова не согласилась с замечанием Блока. Он, во всяком случае, тенор. Но какой? Когда стихотворение стали обсуждать и осуждать, Ахматова как бы в свое оправдание настаивала на том, что определение 'трагический' к тенору обычно не прилагается. У нее оно, конечно, использовано вместо отчасти созвучного 'лирический тенор'. Применение этого последнего оборота к поэту звучало бы неодобрительно. Осуществленная ею замена вместе с отнесением всего определения к эпохе смягчает эффект порицания, но едва ли полностью отменяет его.

Пастернак полагал, что все направления и школы после Блока - он называл среди них футуризм, акмеизм, имажинизм - развивали особенности блоковского стиля. Для Ахматовой существенным было не столько продолжение Блока (и вообще символизма, в русской литературе благодаря таким поэтам, как Анненский, относительно плавно переходящего в постсимволизм), а противостояние ему ('преодоление' в духе ранней статьи Жирмунского). Для Пастернака же его собственная эстетика мыслилась как особого рода символистическое учение, а внутри постсимволизма граница между футуризмом и акмеизмом смещалась. Переделка старых стихов для второго издания 'Поверх барьеров' (куда вошло и стихотворное послание Ахматовой) мыслилась им в духе поэтики, близкой к акмеистической.

Хотя Ахматова и Пастернак - почти ровесники и между первыми их книгами разница в датах всего 2 года, тем не менее литературная их судьба различна. Ахматова первыми же стихами вошла в поэзию и стала оказывать влияние, в том числе и на таких своих современников, как молодые Маяковский и Пастернак. В письме 1940 г. Пастернак замечал: 'Наверное я, Северянин и Маяковский обязаны Вам безмерно большим, чем принято думать, и эта задолженность глубже любого нашего признанья, потому что она безотчетна. Как все это врезалось в воображенье, повторялось и вызывало подражанья! Какие примеры изощренной живописности и мгновенной меткости!' (11, с. 464). От оценки воздействия Ахматовой на свое раннее творчество Пастернак сразу же переходит к этому последнему: упомянув о 'гнездах' сплошных драгоценностей в 'Четках', Пастернак неожиданно замечает: '...к таким гнездам может относиться весь будущий мир 'Поверх барьеров', атмосфера его зарожденья, т. е. все то, чего я лишь вскользь коснулся тут в словах о нашей задолженности, о магическом действии Вашей живописной силы и пр., и пр.' (11, с. 464).

В первые два издания 'Поверх барьеров' входило стихотворение Пастернака 'Импровизация', из которого в ахматовском сборнике 1940 г. 'Из шести книг' к стихам книги 'Ива' был взят эпиграф:

262

'И было темно. И это был пруд

И волны...'

Через б лет после того, как Пастернак благодарил Ахматову за этот эпиграф, он полностью переделывает стихотворение, которое избежало этой участи при подготовке 2-го издания 'Поверх барьеров'. В варианте 1946 г. сохранена была лишь небольшая часть прежнего текста. Как мне объяснил Пастернак в разговоре на эту тему, состоявшемся в конце лета 1950 г., он решил оставить только те строки, которые взяла эпиграфом Ахматова. Хотя стиль ее собственных стихов менялся (как об этом писал и Пастернак в цитированном письме) стремительно, тем не менее она выбрала строки наименее метафорические и своей сдержанной живописностью напоминающие ее собственные ранние (а не значительно более усложненные последующие) сборники. Пастернак же к тому времени отказывался от импрессионистической сложности своего раннего стиля. Ориентация на строки, выбранные Ахматовой, и на стиль зрелых ее сборников помогала придать новый облик стихотворению. Оно основано на уподоблении клавишей рояля, на котором импровизирует автор8, стае птиц. Эта метафора (которая, развертываясь, ведет дальше к видению ночного пруда и волн) выражена в двух первых строках, в основном сохраненных и при переделке. В первом варианте они звучат так:

Я клавишей стаю кормил с руки

Под хлопанье крыльев, плеск и клекот.

Во втором варианте, из которого Пастернак тщательно устранял неточные рифмы, преобладавшие в женских клаузулах первого варианта, слово клекот (рифмовавшееся с локоть), было заменено на гогот. Полностью исчезло описание поэта-импровизатора, его позы и начала ощущения им ночи:

Я вытянул руки, я встал на носки,

Рукав завернулся, ночь терлась о локоть.

Вместо этого в стихотворении, выдерживающем (везде, кроме первой строки) безличную манеру позднего Пастернака, появляется образ лебедей, что привело И. Смирнова (как задолго до того пишущего эти строки в упомянутом разговоре с Пастернаком) к допущению возможной интертекстуальной связи с зачином 'Слова о полку Игореве' (сам Пастернак подобную мою мысль не подтвердил, хотя и не опроверг решительно):

Казалось, все знают, казалось, все могут

Кричавших кругом лебедей вожаки.

263

Причастие кричавших заменяет устраненное при переделке в двух других строфах повторявшееся прилагательное крикливый. С точки зрения рифмовки и строфики существенным представляется то, что перекрестная рифма в первом четверостишии при переделке заменена опоясывающей. При этом утратился естественный смысловой, временной и зрительный переход к следующей строфе:

...ночь терлась о локоть.

И было темно. И это был пруд...

Теперь вторая строфа, открывающаяся ахматовским эпиграфом, прямо не продолжает первую. Но поскольку этот эпиграф сохранен, остался и повтор той же строки с перестановкой частей:

И это был пруд. И было темно.

Но во втором варианте это повторение из начала предпоследней строфы (третьей, которая тем самым представляла собой развитие и продолжение второй, ей предшествующей), подвергшейся наиболее радикальным изменениям, перенесено в последнюю.

Другими внутренними повторами и перекличками Пастернак пожертвовал. Ночь исчезла не только из конца первой строфы, но и из начала последней. Снял Пастернак и повторение - в конце - оборота казалось, и выражения 'скорей умертвят, чем умрут'. Это выражение, потому ли, что его конец рифмовался с ахматовским эпиграфом, по содержательным ли мотивам, было сохранено лишь в одной из двух строф, где оно повторялось, но субъекты и объекты при этих глаголах были заменены. В первой редакции были и некоторые семантические новообразования ('птиц из породы люблю вас'), которые были устранены при переделке стихотворения. Его новая форма, в целом весьма традиционная, совершенно отлична от несколько небрежной импровизационности (поэтической, но соответствующей и описываемой в самом тексте музыкальной импровизации) первоначального варианта текста.

Эволюция творчества Ахматовой и Пастернака в 1940-1950-е годы шла в прямо противоположных направлениях. Ахматова, двойник которой в зеркале думает о том, что он 'Пастернака перепастерначит', стремилась к той усложненной постсимволистской форме, от которой Пастернак столь же сознательно уходил. В 1947 г. Пастернак рассказывал, что он не принял в подарок томик Т. С. Элиота, поняв, что это не та поэзия, которая будет ему доступна (как он говорил в своей образной манере, 'чтобы ее понять, надо ездить в Лондоне на трамваях'). Пастернак посоветовал подарить этот том Ахматовой. И он с удивлением и радостью добавлял: 'И, представьте, она все поняла!'9. Ахматова с 'Поэмой без героя', 'Элегиями' и многими другими стихами этого времени

264

входила в круг западноевропейской и американской поэзии нашего века. Стиль же Пастернака развивался в обратном направлении - от сложности к искомой (но не всегда находимой) простоте. Ахматова от былой простоты ('Я - тишайшая, я - простая...', как сказано в 'Поэме без героя', - в ироническом контексте защиты своего нового, 'непростого' стиля; ср. уже у Блока в стихах к Ахматовой обсуждение ее простоты-непростоты) шла ко все увеличивающейся зашифрованности 'зеркального письма'. При этом ее вожатым оказывается ранний Пастернак, тогда как Пастернаку с его тяготением к простоте созвучны были ранние сборники Ахматовой.

Эта разнонаправленность поэтической эволюции не мешала двум великим поэтам оставаться в очень близких отношениях до середины 1950-х годов. В то время Ахматова еще очень высоко ценила первые части 'Доктора Живаго', чему свидетельством остается 'гефсиманский вздох' в стихотворении 'И снова осень валит Тамерланом'. Два последних ее стихотворения, посвященных Пастернаку, описывают впечатление от его смерти, которую, по ее словам, она восприняла как большой 'религиозный праздник' - так же, как и смерть Блока.

Примечания

1 Об Ахматовой и Анненском см. (2-5).

2 Ср. варианты на с. 385.

3 Ср. также (8, с. 387-393, 402-404).

4 Стихотворение вместе с тем самою Ахматовой обозначено и как 'Отрывок

из одной из сожженных поэм' (7, с. 483). Ахматова предполагала посвятить

также Анненскому в Царском Селе главу своей автобиографической книги,

см. (9, с. 117, примеч. 5); ср. (9, с. 63).

5 Ср. вариант: 'Он славы ждал... Он славы не дождался' (7, с. 406).

6 Пастернак Б. Л. Письмо А. А. Ахматовой от 28 июля 1940 г. (11, с.

483).

7

О толкованиях пушкинского текста при чтении его Пастернаком см. (18).

8

Попутно замечу, что, хотя Скрябин и предупреждал юного Пастернака об

опасностях импровизирования, тот, бросив после разговора со Скрябиным

опыты музыкальной композиции, импровизировать продолжал. Л. Ю. Брик

летом 1948 г. рассказывала мне о вечере, когда Пастернак пришел к ним,

читал только что написанное 'В посаде, куда ни одна нога...'

(следовательно, это зима 1914 г.) и импровизировал.

9 Об этом и некоторых других эпизодах, кратко здесь затрагиваемых, см.

(19). Там же - о более позднем этапе их биографических отношений.

265

Литература

Аникин А.

1988 Ахматова и Анненский. Заметки к теме. I-II. Новосибирск (препринт). (4)

1989 Ахматова и Анненский. О 'петербургском' аспекте темы // Ахматовский сборник. I / Сост. С. Дедюлин, Г. Суперфин. Париж: Ин-т славяноведения, с. 33-41. (5)

Анненский И. Ф.

1979 Книги отражений. Сер. 'Лит. памятники'. М. (15)

1980 Письма к С. К. Маковскому / Публ. А. В. Лаврова и Р. Д. Тименчика // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1976 год. Л., с. 230. (10)

Ахматова А. А.

1976 Стихотворения и поэмы. (Библиотека поэта, большая серия). Л. (7)

1988 Вечер. Стихи. Цех поэтов. Сб. 1912. ('Книжные редкости. Библиотека репринтных изданий'). М.: Книга, с. 76. (6)

1988а Коротко о себе // Ахматова А. Я - голос ваш. М.: Книжная палата. (1)

Вильмонт Н.

1989 О Борисе Пастернаке. Воспоминания и мысли. М., с. 122-124. (18)

Жирмунский В. М.

1973 Творчество Анны Ахматовой. Л., с. 70-74. (2)

Иванов Вяч. Вс.

1987 Одетый одеждою крыльев. (О переводчике В. К. Шилейко) // Всходы вечности. Ассиро-вавилонская поэзия в переводах В. К. Шилейко. М., с. 144-145. (17)

1989 Встречи с Ахматовой // Знамя. ? 6. (19)

Лавров А. В., Тименчик Р. Д.

1983 Иннокентий Анненский в неизданных воспоминаниях // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник. 1981. М. (9)

Пастернак Б.

1985 Избранное: В 2 т. М.: Худож. лит., т. 2. (11)

Поппер Я.

1983 Логика и рост научного знания. М., с. 439-495. (12)

266

Топоров В. Н.

1979 Две главы из истории поэзии начала века: В. К. Шилейко (К соотношению поэтики символизма и акмеизма) // Russian Literature. May. VII-VIII: Russian Symbolism, р. 293. (16)

Эйхенбаум Б. М.

1923 Анна Ахматова. Пб., с. 116-118. (3)

Якобсон Р. О.

1987 Заметки о прозе поэта Пастернака // Якобсон Р. Работы по поэтике. М. (8)

Popper К. R.

1984 Ausganspunkte. Meine intellektuelle Entwicklung. Hamburg: Hoffmann und Campe, S. 263-281.(13)

1985 Selections / Ed. Miller D. Princeton: University Press, p. 58-77, 265-286. (14)

![]()

Заметки к истолкованию пастернаковских текстов

273

Л. Флейшман отметил наличие (потенциальных или полемических) литературных отсылок в обеих редакциях "Марбурга"27. Кроме уже им найденных, к их числу стоит отнести и появляющееся только во второй редакции28 обращение к старинным плитам (в первой редакции есть только "плитняк", сохраненный и в следующих редакциях). Точно такое же обращение к плитам (помещенным в рифменном конце строки), вернее к снегу, их облепляющему, есть в стихах Анненского о Петербурге, в контексте рассуждения об истории (с Анненским можно связать и персонифицированное представление Тоски в финале второго варианта стихотворения "Марбург" и в других стихах молодого Пастернака, например, в финале "Спасского", но в конечном счете, через возможное посредничество Анненского оно восходит к Бодлеру).

27 Флейшман Л. Борис

Пастернак, двадцатые годы. München: Wilhelm Fink

Verlag, 1981. С. 109.

28. См. об этом там же.

![]()

369

"Благовест уму" - пример того, насколько трудно однозначно истолковать текст Хлебникова. При поверхностном чтении можно подумать, что это - искусная звукопись (отчасти и пародирующая некоторых символистов, например Андрея Белого), нечто наподобие "Колоколов" Эдгара По, незадолго до того переведенных Бальмонтом, что вдохновило Рахманинова на его музыкальную композицию под тем же названием (и, возможно, Анненского на почти футуристическое подражание колокольчикам*).

* Речь идёт о стихотворении "Колокольчики".

![]()

Современность античности. "Черное солнце" Федры

Стихотворение 1915 г. о театре Расина начиналось строкой: 'Я не увижу знаменитой 'Федры'...' и содержало цитату из расиновской трагедии ('Как эти покрывала мне постылы...'). В стихотворении особенно любопытен диалог с соседом, 'измученным безумством' музы трагедии. Если, как предполагают10, 'Я в этой жизни жажду только мира' - реплика из: 'Мы ж мира, бог, мы жаждем только мира...' - трагедии Иннокентия Анненского 'Меланиппа-философ', то в стихотворении театр Расина, который Мандельштам уже не успеет увидеть, противопоставлен чисто словесному искусству, уходящему от театра в полное воссоздание фабулы чисто словесными средствами. Путь от Расина к Еврипиду, от 'Федры' к 'Ипполиту', скорее всего, шел через перевод последней пьесы, выполненный Анненским.

Представляется, что, читая (скорее всего, в те же годы - 1914-й или начало 1915-го) перевод Анненского, Мандельштам не мог не заметить то противоположение и соположение солнца и ночи, которое в нем столь очевидно*. В первых набросках стихов, навеянных Федрой, видны следы ритмов Еврипида в их преломлении на русской почве Анненским и уже проступает становящийся для Мандельштама столь важным образ ночного черного солнца.

* См. комментарий к фрагменту статьи Мандельштама: Выграненко М.А. Ещё раз о 'черном солнце' О. Мандельштама. PDF.

10 Левинтон Г. А. 'На каменных отрогах Пиэрии' Мандельштама. Материалы к анализу // Russian Literature. Amsterdam, 1977, vol. 5, ? 2, p. 167.

![]()

Русская диаспора: язык и литература

702

Вяч. Вс. Иванов использует стихотворение "Смычок и струны" для характеристики тяжёлой судьбы творческой и научной интеллигенции в 1-ю волну послереволюционной эмиграции.

Хождение по аду парижских чердаков не было уделом одного только Ходасевича.

Но, говоря словами Анненского,

Было мукою для них,

Что людям музыкой казалось.

![]()

О книге Андрея Битова "Жизнь без нас"

762

Эта книга - о смерти. Как, в сущности, вся настоящая литература. Когда-то Ходасевич открыл для себя, что этой теме подчинена целиком поэзия Анненского.

![]()

Бродский и метафизическая поэзия

776

Ходасевич в специальной статье доказывал, что страх смерти составляет основное содержание всей поэзии Анненского.

![]()