|

|

|

| Начало \ Именной указатель \ Анненский и Ф. К. Сологуб | |

|

Обновление: 15.12.2024 |

|||

|

АННЕНСКИЙ и СОЛОГУБ

Фёдор Кузьмич Сологуб (Тетерников) (17 февраля / 1 марта 1863 - 5 декабря 1927) - поэт, прозаик, переводчик, драматург, публицист. По специальности преподаватель математики. Один из виднейших и последовательных представителей русского символизма. |

|||

|

|

|

|

|

Портрет работы Б. М. Кустодиева, 1907 г. [1], с. 343 |

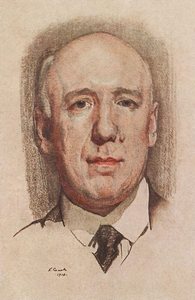

Портрет работы К. А.

Сомова, 1910 г., ИРЛИ |

Портрет работы

Н. Вышеславцева, 1927 г. |

Санкт-Петербург, Смоленское кладбище |

|

Сологуб, Анненский и Брюсов написали трагедии на одну античную тему. Эта ситуация освещена в прим. 58 к статье А. В. Лаврова и Р. Д. Тименчика (ПК, с. 120). Там же приведено письмо Ф. Сологуба к И. Анненскому: 22 декабря 1906 г.

'Многоуважаемый Иннокентий Федорович, ЦГАЛИ, ф. 6, оп. 1, ед. хр.

365. Анненский упоминает Сологуба в рецензии на сборник Н. С. Гумилёва "Романтические цветы". Анненский пишет в письме А. Г. Горнфельду от 1 марта 1908 г., что по отношению к Сологубу трудно не быть "иронистом", и "пафос которого" называет "поистине вызывающим". Анненский, отдавая должное мастерству Сологуба, разбирает его поэзию в статье "О современном лиризме" (раздел "ОНИ") с необычной иронией.

Об отношениях с Анненским - в письме А. А. Кондратьева неизвестному адресату от 19 апреля 1931 г., фрагмент которого приведён А. В. Лавровым и Р. Д. Тименчиком в прим. 58 статьи к публикации в ПК, с. 120. О пересечении творческих интересов Сологуба и Анненского см. прим. 3 к воспоминаниям Т. А. Богданович. О Сологубе в письме И. Анненского С. Маковскому 11 июля 1909 г. и примечаниях 2, 3, 4, 9 к нему. Анненский размышляет о Сологубе и сопоставляет его с Гоголем в статье "Эстетика "Мертвых душ" и ее наследье". Кроме того, упоминание в черновике к рецензии на книгу стихов Н. С. Гумилёва "Романтические цветы" Сологуб переводил те же стихотворения П. Верлена, что и Анненский, о чем также сказано в статье "О современном лиризме". Сологуб упоминал Анненского в очерке памяти В. Ф. Комиссаржевской: "Из русских драм иные, как, например, трагедии Валерия Брюсова и Иннокентия Анненского, устрашали почему-то и театр Комиссаржевской. Разрыв между театром и литературою был так глубок. что даже ощущая новых путей Комиссаржевская всё же не поставила ни брюсовскую 'Землю', ни 'Лаодамию' Иннокентия Анненского, ни 'Незнакомку' Александра Блока".

Сологуб Федор. Восходящая Альдонса // Алконост. СПб.: Изд. Передвижного

театра П. П. Гайдебурова и Н. Ф. Скарской, 1911. Кн. I: [Памяти Веры

Федоровны Комиссаржевской]. С. 2. Из письма В. И. Анненского-Кривича к Д. Е. Максимову от 29 декабря 1930 г. (приведено в сноске к публикации в ПК): 'Незадолго до своей смерти Сологуб говорил о том, что переводит с провансальского "Mireio" Мистраля, и был очень удивлен, узнав, что в моих материалах есть листки с переводом Анненского, относящимся... к 80-м годам!' (собрание Д. Е. Максимова, Ленинград). О. Ронен в своём докладе на "Анненских Чтениях - 2005" "полемически" предполагал, что стихотворение "Поэту" ("В раздельной чёткости лучей...") адресовано Сологубу; см. его статью "Не-я". Свод исследований по теме "Анненский и Сологуб" приводится А. И. Червяковым в прим. 5 к письму Анненского А. Г. Горнфельду от 1 марта 1908 г.

Н. Г. Пустыгина фрагменты статьи Источник: Ученые записки Тартуского гос. ун-та. Тарту, 1986. Вып. 683: Труды по русской и славянской филологии: Литература и публицистика: Проблема взаимодействия. 94 1906-1909-е годы - период наиболее интенсивной и разнообразной драматургической деятельности Ф. Сологуба. Драматургия этих лет богата в жанровом отношении: две трагедии - 'Дар мудрых пчел' (первая публикация: Золотое руно, 1907, ? 1, 2-3), 'Победа смерти' (Спб., изд-во 'Факелы', 1908), драма 'Любви' (две редакции: 1-я - журнал 'Перевал', 1907, ? 8-9; 2-я - Собр. соч., т. 8. Спб., б. г.) и, наконец, две 'шутовские' пьесы - 'Ванька-ключник и паж Жеан' (Новые мысли, 1908, ? 1), 'Ночные пляски' (Рус. мысль, 1908, ? 12). К концу этого периода относится работа Ф. Сологуба над инсценировкой романа 'Мелкий бес' (см.: Мелкий бес. Драма в 5-ти действиях. Спб., изд. журнала 'Театр и искусство', 1909; машинопись). Драматизированный характер имеет мистерия Сологуба 'Литургия Мне' (Весы, 1907, ? 2). Три из названных пьес были поставлены в Драматическом театре В. Ф. Коммиссаржевской: 'Победа смерти' (1908 г.; реж. Вс. Мейерхольд), 'Ночные пляски' (1908 г.; реж. Н. Евреинов, балетмейстер М. Фокин), 'Ванька-ключник и паж Жеан' (1909 г.; реж. Н. Евреинов). Трагедия 'Дар мудрых пчел' подготавливалась для постановки в этом же театре. Чтение трагедии происходило в конце октября 1906 г. на Литературных субботах, организованных В. Ф. Коммиссаржевской. Пьеса уже была включена в репертуар театра, однако замысел постановки так и не был осуществлен. Не ставилась на сцене и драма 'Любви'. <...> 97 Обращение к искусству прошлого становится творческим принципом: 'посвященный' общается с равным себе. Только поэту-творцу, считает Сологуб, открывается истинная ценность и многообразие произведения искусства. Критик и читатель (не поэты) всегда односторонне воспринимают текст, критик потому, что 'ко всякому литературному явлению подходит с кодексом правил, заранее подготовленных'9, читатель занимает промежуточное положение между критиком и поэтом, что также 'суживает для него тот круг, внутри которого лежит для поэта прекрасное и мудрое'10. Поэт же, 'вдохновенный творец, чародей и мечтатель', открывает 'чужую книгу' и 'ворожит' над ней11, продолжая начатое прошлыми поколениями художников и создавая свое. Этот принцип 'заимствования' сюжетов Сологуб последовательно проводит при написании своих пьес, причем всегда указывая на источник. Так, трагедия 'Дар мудрых пчел' была создана как авторский вариант античного мифа о Лаодамии и Протесилае. Сологуб писал, что его заинтересовала статья Ф. Зелинского 'Античная Ленора'12, и он решил положить этот миф в основу трагедии. Конечно, создание пьесы во многом обусловлено общими тенденциями в развитии символической драматургии начала и середины 900-х годов - периода наиболее интенсивного 'мифотворчества'. Известно, что почти одновременно с Сологубом над этим же сюжетом работал Ин. Анненский. Недоразумение, возникшее между драматургами в связи с разработкой одного и того же мифа, освещено в комментариях А. В. Лаврова и Р. Д. Тименчика к материалам 'Иннокентий Анненский в неизданных воспоминаниях'13. В частности здесь приведено пись- 9 Ф. Сологуб. Демоны поэтов. - В кн.: Ф. Сологуб. Собр. соч., т. 10. Спб, б. г. С. 172. 10 Там же, с. 173. 11 Там же; с. 170. 12 См.: Ф. Зелинский. Из жизни идей: Научно-популярные статьи, т. 1. Спб., 1908, с. 199-230. 13 См. в кн.: ПК, с. 61-146. 98 мо Сологуба Анненскому (от 22 дек. 1906 г.) с разъяснениями: Сологуб указывал, что он начал свою работу над трагедией, не зная о вышедшей уже 'Лаодамии' Анненского14. Интерес представляет также опубликованная комментаторами выдержка из письма А. А. Кондратьева, в которой упоминается, что Анненский 'был недоволен Сологубом за то, что тот воспользовался в трагедии <...> уклонениями от античного канона, сделанными им, Анненским'15. Эти 'уклонения', скорее всего, касаются трактовки сцены гибели Лаодамии. Трагедия Анненского 'Лаодамия' была написана на основании немногочисленных уцелевших отрывков трагедии Еврипида 'Протесилай', но, как объясняет Анненский в предисловии к трагедии, он отверг концовку Еврипида (у которого Лаодамия закалывается ножом) и предложил свою (героиня бросается в огонь)16. Такова же развязка и в трагедии Сологуба. Общее в трагедиях можно увидеть и на более глубинном уровне: это схожесть интерпретаций проблемы искусства, мечты. Например, в трагедию 'Дар мудрых пчел' Сологуб вводит персонаж, которого не было ни в одном из ранее предложенных вариантов мифа, - ваятеля Лисиппа. Этот художник создает для Лаодамии замену реальности - воскового Протесилая. В мифе о Лаодамии Сологуба привлекла сама идея подмены и безоговорочной, безумной веры в реальность мечты (ср. заключительные строки трагедии Анненского: 'Лунной ночью ты сердцу мила, / О мечты золотая игла, - / А безумье прославят поэты'17). Реальная же жизнь мертва, как мертв Протесилай. Но в целом в трагедии 'Лаодамия' Анненского акцент иной: его внимание сосредоточено на разработке проблем Рока и борьбы с ним, что Сологуба волновало мало. 14 Там же, с. 120. 15 Там же, с. 120-121. 16 См. И. Анненский. Стихотворения и трагедии. Л., 1959, с. 445.

Б. Бугров фрагменты Источник: Дар мудрых пчел: Пьесы русских символистов: В 2-х кн. Кн. 1. М.: Московский рабочий, 1996. С. 24, 28-37.

Борис Семёнович Бугров (1936-2002) -

доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русской

литературы XX в. МГУ (с 1995; преподавал в МГУ с 1972 г.). Автор книги

'Драматургия русского символизма' (М., "Скифы", 1991). Член Союза писателей

России (1992). <...> 24 Символистским взглядам на театр будущего в наибольшей степени соответствовали жанры мистериальной драмы и мифологической трагедии на античные сюжеты. Последний был достаточно широко представлен в драматургии символистов, отвечая их сокровенной потребности - 'слить мир античный с современною душою' (И. Анненский), вдохнуть новую жизнь в мифологию древних, на века закрепившую память о 'юности' мира и человечества. Что же касается первого из названных жанров, то, несмотря на свою притягательную силу, он все же оставался для символистов умозрительным, 'трансцендентальным', с трудом поддавался живому эстетическому воплощению. <...> 28 В большей мере соответствовали идейно-эстетическим установкам символистов мифологические трагедии Вяч. Иванова, вдохновленные его мечтами о всенародном 'соборном' театре античного типа. Имя Вяч. Иванова зачастую ассоциируется у нас с образом поэта-схимника, нелюдима, этакого 'книжного червя', оторванного от живой жизни и уединившегося в своей идиллической 'башне из слоновой кости'. Такое расхожее представление весьма далеко от истины. Знаменитые ивановские среды, продолжавшиеся с перерывами на протяжении 1905-1912 годов, собирали цвет тогдашней интеллигенции - профессоров, философов, художников, артистов, известных писателей и начинающих литераторов, горячо обсуждавших самые насущные проблемы политики, философии и искусства. Стал историческим факт обыска, учиненного охранкой на особенно людной предновогодней среде 1905 года, о чем впоследствии вспоминал Мейерхольд. В петербургской квартире Иванова, в полукруглой комнате на шестом этаже, выходившей окнами в Таврический сад, бывали Горький и Луначарский, Блок и Брюсов, другие выдающиеся культурные деятели самых разных направлений. Надо воздать должное хозяину дома - он легко и свободно ориентировался в этом пестром калейдоскопе лиц, 29 мнений, взглядов, точек зрения, не подавляя, а скорее изумляя собеседников присущим только ему сочетанием глубокомыслия и блеска, эрудиции и импровизации, тяжеловесности и окрыленности. Природа щедро наделила Вяч. Иванова талантами поэта, философа, ученого. И боготворимая им культура 'былых веков' - прежде всего эллинская - стала для него не просто предметом сугубо научного интереса, но объектом живой и признательной любви к тем гениям человечества, без духовного общения с которыми он не мыслил своего существования. В этой сфере, дававшей ему обильную пищу для оригинальных теоретических выкладок, для утонченных историко-литературных ассоциаций и параллелей, он не знал себе равных среди современников. Пророк религиозно-философского сознания русского символизма, Вяч. Иванов глубоко ощущал кризис общественной и художественной мысли своего времени. Более того, он инстинктивно предчувствовал приближение революции, он даже приветствовал ее, хотя, конечно, связывал с ней только преображение духовного бытия. Синтетический театр, обращенный непосредственно к массам, виделся ему провозвестником новой 'органической эпохи', призванной покончить с индивидуализмом буржуазного общества и возродить жизнь на принципах 'соборности, вечности и хорового начала'. Другое дело, что при всех благих намерениях Вяч. Иванову так и не удалось перевести народное сознание в русло герметичной религиозной органики - в пору радикальных социально-исторических перемен его модернизированная теология оставалась достоянием узкого круга декадентски настроенной интеллигенции. Выше уже говорилось о философско-эстетических основах театральной реформы, предлагавшейся Вяч. Ивановым. Те же истоки питали и его драматургию. Уподобляя свои трагедии на мифологические сюжеты архаичным обрядовым действам времен Эсхила, он соответствующим образом выстраивал и цепь сценических событий: все в них служило выражению единой и неделимой воли поэта-'теурга', олицетворяющего некое всечеловеческое 'Я', по отношению к которому участники представления - как персонажи, так и потенциальные зрители - выступали лишь в качестве обезличенных статистов, 'масок'. Драма, как таковая, у Иванова 30 фактически исчезала, превращалась в 'бесконфликтную' монодраму-мистерию, целиком зависимую от внутренних нормативов мифа, - демонстрировалось, говоря словами автора, 'самоистощение действенной личности', то есть подавление индивидуальной воли волей роковой, всеобщей. Сам же поэт исполнял роль проповедника, верховною 'жреца', становился рупором коллектива - хора, изъявляя его устремления, его провидческую миссию. Трагедия Вяч. Иванова 'Тантал' (1905) принадлежит к числу наиболее сложных драматических произведений русского символизма. В ней выявился в полном объеме широкий диапазон творческих возможностей автора - не только зрелого, искуснейшего поэта, но и крупного мыслителя с собственной многослойной концепцией мироустройства, глубокого и тонкого знатока древнегреческой культуры. Привлечение малоизвестного мифологического материала, к тому же резко актуализированного и осмысленного в символистском духе, последовательная ориентация на античные оригиналы в сюжетно-образном строе, в архитектонике, даже в типе стиха (использовался античный ямбический триметр), 'литургический' пафос монологов, искусственно-книжная речь, насыщенная отвлеченной словесной эмблематикой, мифологическими именами, архаизмами и архаически звучащими неологизмами, -- все это делало трагедию трудной для восприятия. Не претендуя на сколько-нибудь исчерпывающий анализ (развернутое комментирование 'Тантала' под силу разве что ученым такого масштаба, как, например, С. С. Аверинцев), обратим внимание лишь на некоторые аспекты авторской философско-исторической концепции. В период работы над 'Танталом' Иванова увлекало учение Ф. Ницше о дионисийском 'духе музыки', якобы главенствовавшем в эллинской культуре. Вслед за Ницше он противопоставлял иррациональное экстатическое состояние, освобождавшее людей от мирских забот, снимавшее с них путы размеренного быта, культу Аполлона - блюстителя человеческой гармонии, упорядоченности и пластического совершенства. С этих позиций и раскрывалась в 'Тантале' судьба античного царя-полубога, достигшего предельного для земнородных благополучия и им пресытившегося. В первых сценах Тантал, восседая на титаническом троне, высеченной в неприступной дикой скале, с го- 31 речью оглядывает простирающиеся у его ног обширные владения. Охваченный скорбью всеобладания, он томится отсутствием желаний: 'Нищ - невозможным, совершенным - пресыщен'. Самоутверждение уже не влечет его, полнота окружающего мира воспринимается трагически его обуревает жажда расточительства, восторженного упоения бытием, не скованная никакими моральными нормами. В сознании Тантала вызревает мысль о неповиновении всемогущим богам, великодушно допустившим его к своей трапезе. Оскорбленный избыточностью 'небожителей', он сам хочет стать солнцем, озарять богов, а не светиться их светом. Один только миг безумного дерзания ('Дерзай, - велит мне жребий, - и, дерзнув, - умри!') дороже для него гармонии привычного безоблачного существования. Он отказывается от всех милостей богов и горделиво заявляет 'послу бессмертных' Гермесу, что сам может исполнить любое желание неба, принести в дар богам все, что они захотят. Прямой вызов владыкам с Олимпа заключен в намерении Тантала пригласить их на пир и отдать в жертву им своего сына Пелопса. В конечном счете, однако, богоборчество Тантала оказывается бессмысленным. Он осуществляет дерзновенный замысел - похищает у богов амброзию, дарующую бессмертие и вечную юность. Но люди отвергают плод сверхъестественных усилий Тантала, не хотят быть небожителями. Принять удел бессмертных решаются лишь свойственники Тантала - цари Иксион и Сизиф, движимые эгоистическими устремлениями, презирающие законы богов и людей. Вкусив амброзию, Тантал на мгновение забывает о границах между миром и собою, ликованием и скорбью, готов предаться дионисийскому 'оргиастическому' экстазу. 'Вы, други, будете царить, а я - плясать, скитаясь долу!' - напутствует он Иксиона и Сизифа, жаждущих вступить в единоборство с богами. Однако философия вожделенного 'мига' не устраняет индивидуалистическую подоплеку бунта Тантала: ему не удается полностью слиться с миром, растворить себя в мире. Разгневанные боги низвергают мятежного Тантала и его друзей в Тартар. В последней сцене проступает 'темное видение висящего в воздухе Тантала: обеими руками он поддерживает огромную потухшую сферу'. Над первому- 32 ченниками античного ада свершается приговор неумолимой судьбы. Полнота обладания всеми благами мира казалась .автору 'Тантала' трагически несовершенной. При всем своем увлечении ницшеанской философией Иванов не воспринимал вполне серьезно лежавший в ее основе принцип воинствующего индивидуализма и аморализма. Позднее, в трагедии 'Сыны Прометея' ('Прометей') он прямо противопоставлял 'демоническому' самоутверждению благородный героико-альтруистический порыв мятежного Прометея, жертвующего собой во имя грядущего преображения человечества. Впрочем, и фигура легендарного титана - какой она виделась поэту-драматургу - оказалась не свободной от противоречий. У Иванова Прометей ограничен в своих возможностях, ибо уповает только на волевое жизнестроительство, действует 'без бога', 'в грехе и дерзновенной надежде' (потому и обречен он на тяжкую участь 'мученика сознательности чрезмерной и преступной' - в финале его, по авторской ремарке, 'водят скованного'). Восхищаясь не столько Прометеем-победителем, сколько Прометеем-страдальцем, драматург трактовал жертвенный подвиг героя как 'саморасточение, самоопустошение, самоисчерпание' личности в многотрудном восхождении от индивидуализма к 'общности', от рабства к свободе. Выразителем же авторской позиции выступал в трагедиях хор, который, воздавая должное субъективной честности и мужеству героев-титанов, вместе с тем отвергал 'антибожественную' устремленность их веяний, призывал к восстановлению естественного религиозно-коллективистского состояния1. Разделяя в той или иной мере символистскую 'методологию' использования античной мифологии в трагедии, каждый драматург шел здесь самостоятельным творческим путем. Не уподоблялись 'древним очисти- 1 С течением времени Вяч. Иванова все меньше соблазнял путь богоборческого ницшеанского бунта: человек, по его конечному выводу, не может о хватить своим взором бескрайние дали мироздания, стать солнцем, сколько бы к этому ни стремился. Вожделенную 'солнечную' ясность он обрел после войны и революции, отказавшись от прежней роли важного и торжественного служителя дионисийских 'таинств' и приобщившись к католичеству. В зрелые годы полнота жизни ощущалась им как дар вечности, как достояние свободы, исключающей всякое богоборчество. 33 тельным обрядам' в духе театральных концепций символистов-'теургов' трагедии И. Анненского 'Лаодамия' (1902) и Ф. Сологуба 'Дар мудрых пчел' (1906) с одним и тем же мифологическим сюжетом - о фессалийской царице Лаодамии, которая не могла пережить свидания со своим мертвым мужем Протесилаем. (Позднее к этому сюжету обратился и В. Брюсов в трагедии 'Протесилай умерший'.) Но, конечно, опыты модернизированной интерпретации античного мира у обоих драматургов оказались различными, 'Лаодамия' - одна из трагедий, составивших (вместе с трагедиями 'Меланиппа-философ'. 'Царь Иксион', 'Фамира-кифарэд') 'еврипидовекую' драматическую тетралогию Анненского. Обращение к античным образам объяснялось не только личными пристрастиями Анненского - поэта и одновременно маститого филолога-классика, автора стихотворных переводов всех трагедий Еврипида. Менее всего он притязал на реконструирование античной трагедии или даже на стилизацию ее внешних форм (хотя заимствовал отдельные приемы архитектоники - например, включение хора в число действующих лиц). Ему импонировал метод вольной трактовки античных мотивов, позволявший проецировать в прошлое переживания и настроения, созвучные современности. Из всех древних трагиков Анненскому в особенности был близок Еврипид, почитавшийся им как 'великий символист античной драмы', - близок своим ощущением кризисного состояния мира, умением ставить коренные этические проблемы (личности и рока, свободы и необходимости), тяготением к трагически недостижимому идеальному началу, В художественном мифотворчестве Анненский видел самый перспективный путь развития искусства - по его убеждению, миф допускал 'лицезрение красоты, не загрязненной прикосновением реальности'. Переосмысляя мифологическую историю о Лаодамии и Протесилае, Анненский следовал Еврипиду, который в своей трагедии 'Протесилай' (дошедшей до нас только в отрывках) 'с его чуткостью к легендам страдания перенес ее центр с погибшего героя на его погибающую жену' (из авторского предисловия к 'Лаодамии'). Средоточием 'художественного интереса' в трагедии Анненского являлся лирически одушевленный образ Лаодамии - юной, нежной, любящей жены царя Иолая 34 Проводив мужа в роковой поход на Трою, Лаодамия мучительно переживает разлуку с любимым, а после известия о его гибели весь жар неразделенной любви отдает восковой статуе Протесилая - воплощению мечты о несбывшемся счастье. Боги даруют Лаодамии короткую встречу с тенью Протесилая, но свидание это не более чем жестокая игра небесных властелинов: напрасны обращенные к Дионису мольбы несчастной царицы воскресить умершего. Убедившись в тщетности своих надежд, Лаодамия бросается в поминальный огонь (где по приказу ее отца Акаста уже расплавлялась статуя Протесилая), чтобы навеки соединиться с мужем в мрачном подземелье Аида, не сулящем никаких утешений. Впрочем, богоборческий пафос не имел для Анненского первостепенного значения - его волновала прежде всего проблема трагической судьбы человека в окружающей действительности, лишенной красоты и гармонии. Счастье доступно лишь в сфере несбыточного, ирреального - утверждалось в трагедии. И лишь волшебная сила искусства (овеществленного в статуе Протесилая), ночные чары, огромное напряжение тоскующей и неудовлетворенной души могут на мгновение воплотить заманчивую мечту ей) идеальном мире, избавленном от 'тумана и паутин жизни'. Удел поэзии - прославлять порывы этого героического 'безумья', ибо в них сконцентрирована та высшая правда, которой нет места на земле. При всем том, что конфликт мечты и действительности разрешался здесь вполне в духе символистских мировоззренческих предпосылок, автор 'Лаодамии' не был захвачен мистическими чаяниями символистов, отвергал преклонение перед культом смерти. В его представлении гибель героини не являлась фатально неотвратимой, она была спровоцирована злой волей старого Акаста, отнявшего у дочери статую убитого мужа, а в плане обобщенно-поэтическом символизировала достоинство высокого человеческого духа, не сломленного превратностями судьбы, не покорившегося власти могущественных богов. Иное дело - 'Дар мудрых пчел' Сологуба, где смерть выступала как высшая утешительница, являя собой процесс милосердного освобождения человека от тягот бренного существования. Не случайно действие в этой трагедии происходило не только на земле, но и под землей, в загробном мире, а среди персонажей фигуриро- 35 вали повелители царства мертвых - Аид и Персефона. Таинственные лики ночных колдуний, теней умерших, 'голоса волн, камышей, цветов' в подземком царстве сгущали и без того сумрачный, унылый колорит пьесы. Земная жизнь только призрак, 'беглая тень', а потому тщетны усилия повлиять на ее ход, претворить мечтания в реальность - эта исходная авторская мысль настойчиво подчеркивалась в образно-композиционном строе трагедии. Сюжетные перипетии мифа, мотивы поведения действующих лиц приобретали особую, зловеще-ироническую окраску, как бы демонстрируя всякий раз иллюзорность людских надежд на лучшее. Бессмысленными попытками осуществить неосуществимое - а не проявлениями героизма - виделись автору и его персонажам Троянский поход, гибель Протесилая. Мечты Лаодамии о воскрешении мужа не выражали силу ее любви, а были только предчувствием несбыточности земных желаний. Да и 'призывный стон' тоскующей героини, обращенный к богам, в конечном счете оказывался бесплодным, ибо и им не под силу изменить миропорядок: Персефона лишь печалится о заблуждениях рода человеческого, лишь сострадает 'вечной муке высокого стремления к призрачной, недостижимой цели'. Введенный в образно-художественную ткань пьесы символический мотив 'дара мудрых пчел' углублял ее лейттему. Соты горького меда, мгновенно превращающегося в воск, - это символ изначальной обреченности человеческих побуждений, символ быстротекущего дня, бесследно исчезающего в кошмарах колдовской ночной вакханалии. Символизацию радости, растворенной в печали, логически завершал образ восковой статуи Протесилая (по сюжету она была изваяна юным художником Лисиппом в память о любимом друге и подарена Лаодамии по приказу богини Афродиты). У Сологуба, в отличие от Анненского, этому образу придавалось расширительное значение: восковой 'милый кумир' заменяет Лаодамии умершего мужа, она проводит со статуей ночи, словно бы это живой Протесилай. Так определялось предназначение искусства - художественно воплощать призрачную мечту о счастье, славить высокое безумие неутоленной страсти, не находящей адекватного облика в окружающей действительности. 36 Только в этом мистическом смысле искусство сохраняет бессмертие, непреходящую значимость. Самый же материал его, как и любая другая земная личина, подвержен тлению, о чем красноречиво напоминала заключительная сцена: в огне очистительной жертвы тает статуя Протесилая - и одновременно Лаодамия тоже слабеет, тает, как воск. Таким образом, финал утверждал - наряду с торжеством любви - и торжество смерти. Жизненный процесс представал как нескончаемая мистерия, демонстрировавшая единоборство абсолютной воли с безвольными 'детьми земли'. В унисон с финальным гимном темным роковым силам - владыкам человеческих судеб - звучали песнопения хора а сцене неистовой ночной пляски, воссоздававшей ритуал проводов и встреч вечно умирающего и вечно рождающегося Диониса. Параллели, прояснявшие авторскую идею, напрашивались здесь сами собой. Упоение стихией 'дионисийства' как бы приобщало участников к мистическому процессу исчезновения, 'истаивания' явлений реального мира, разрушало - пусть на мгновение - оковы повседневности. Те же чувства должен был испытывать и зрительный зал, отдаваясь во власть высшей демонической воли, умирая и вновь рождаясь вместе с Дионисом. Подобного рода сценам отводилось значительное место во многих драматических произведениях Сологуба (например, в 'Ночных плясках', 'Заложниках жизни'). При всем пессимистическом настрое трагедии - впрочем, вполне естественном для одного из самых ортодоксальных 'столпов' русского символизма, - нельзя не воздать должное ее удивительной художественной цельности, точности образно-композиционных решений, строк, подчиненных раскрытию общего замысла. Если Анненский в 'Лаодамии', ориентируясь на устоявшиеся приемы строения античной трагедии, выделял крупным планом отдельные сюжетно завершенные фрагменты и не слишком заботился об их 'стыковках' друг с другом (связующую роль играли у него партии хора или особые 'музыкальные антракты' между действиями), то автор 'Дара мудрых пчел' не чуждался буднично сниженных образов (к примеру, лживой служанки Ниссы или подруг-завистниц), стремился к тонкой психологической нюансировке поведения героини. Талантливое произведение Сологуба ценно как образец мастерски выполнен- 37 ной драматической стилизации под обрядовые народные представления.

ИСТОЧНИКИ 1. Владислав

Ходасевич. Колеблемый треножник. М., "Советский

писатель", 1991.

|

|||

| Начало \ Именной указатель \ Анненский и Ф. К. Сологуб |

![]()

При использовании материалов собрания просьба соблюдать

приличия

© М. А. Выграненко, 2005-2024

Mail: vygranenko@mail.ru;

naumpri@gmail.com